|

| 【私の[千代田ノート]】 |

かつてクインシー・ジョーンズがプロデュースしたマイケル・ジャクソンの旧譜アルバムが、昨今の最新リマスター盤となって、そのサウンドもブラッシュアップされているのを聴いたりすると、こうしたサウンドの傾向はマイケル自身にとって最も相応しいと歓喜を覚える反面、クインシーが作り上げた細部にわたる音像の構築が、部分的に損なっているのを感じ、一抹の不安を覚えてならない。

商業ベースで生産された過去のディスクは、至極当然な流れで廃盤となっていく。廃盤となることで、制作者のもともとの意図によって形作られた音像は、後年のリマスター盤によって良くも悪くも変容してしまう。これはサウンドを常に良質なものに置き換えて商業的に流通させていくための手段であり、方便である。

ここで誤解してはならないのは、最も後年のリマスター盤がその時点で最も素晴らしいサウンドにブラッシュアップされているか、といえばそんなことはなく、かえって台無しになってしまったケースも少なくない。

思うに、これらを言い換えれば、時代に合わせてリマスタリングされるサウンドのリアリズムをどこまで優先すべきなのか、音楽そのものとレコード芸術を極端に切り離して、オリジナルが制作された時代をあくまで考慮、踏襲すべきなのかどうか。ここに私の不安の一点が集約されているのである。

ただ、それについてのリスナーとしての結論はごく簡単なことで、CDを買い求めるのであれば、まずそのアルバムの“初回オリジナル盤”を探し出す以外になく、最新のデジタル・サウンズにブラッシュアップされたリマスター盤の存在はひとまず置いておき、何よりも率先してオリジナル盤の価値を重要視することである。80年代から90年代にかけてのCDは、必ずしもフルビットに満たされていないサウンドであろうけれども、レンジの広い繊細な音像が聴けるはずなのだ。

*

|

| 【『CD優秀録音盤ベスト800』】 |

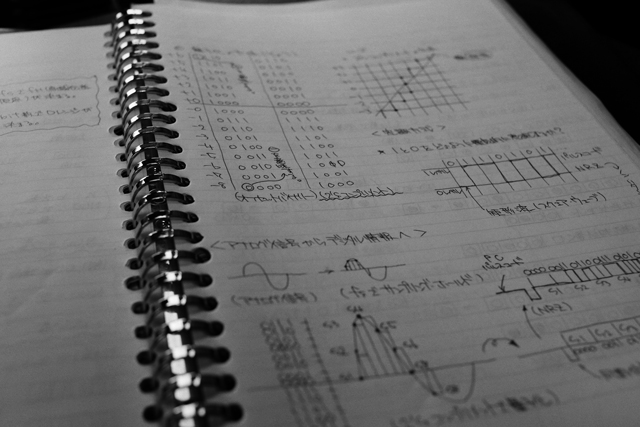

こうしたことを日々考える時、私が専門学校時代(1990年代)に書き残した講義ノート=[千代田ノート]を思い出さないわけにはいかない。其所で音響機器とデジタル・レコーディングについて熱心に講じていただいたのは、オーディオ評論家である斎藤宏嗣先生であり、今や、あの時のノートと先生の著書『CD優秀録音盤ベスト800』(音楽之友社)が私にとってのオーディオ・バイブルとなっている。

斎藤先生は2010年に亡くなられたのだが、実に活発な方で、一言で言って多趣味な知識人であった。なんとも言えない明るい笑顔と張りのある声で講義は進められ、生徒からの親好も厚かった。その当時の最先端のデジタル・オーディオについて、図解を含めた事細かな話の内容が、実にフレキシブルで分かり易く、ノートを見返すたびに先生の声が甦ってくるほどだ。

『CD優秀録音盤ベスト800』のあとがきを書かれた先生の言葉が印象的である。一部のみ引用する。

|

| 【裏表紙での斎藤先生の略歴】 |

《世界の音楽ファンに自己の音楽を楽しんでもらうためには、より良い状態でディスクを仕上げることが大切ではないだろうか。“音楽とオーディオは別だ…”という音楽家が自己のディスクの録音品位に無関心であった場合には、ディスクを通してその人の音楽を知るファンは、全く異なったイメージを抱くに違いない。

特にクラシック音楽の場合には、演奏家の音色や音質という点で、ディスクを通して聴く場合には誤解も多いはず。例えば、“ウィーンフィルの弦の音…”という言葉がディスクファンの間でよく語られているが、ウィーンフィルの大半の収録場所であるミュージックフェラインザールで生の音を聴いた人が居るだろうか…。多くの人がディスクを通して各人がイメージしているだけなのかも知れない》

90年代、私はそうした斎藤先生の生の声を聴きながら、音楽とは何か、オーディオはどうあるべきかを自分なりに考えることができた。ともかく贅沢な時間を過ごした、と思える時代であった。

コメント