歌を歌うことと、ヴォーカルを録音することとは、果たしてイコールなのか。素朴な疑問から、歌への格闘が始まった。私はのど自慢の優勝者を夢見ていたわけではなかった――。

|

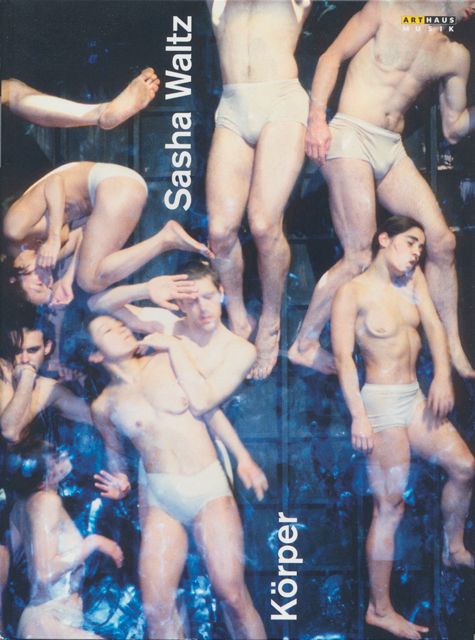

| 【小型マイクロフォンを針金で吊す(再現)】 |

❖歌を紡ぐ創作活動

1986年、中学2年生だった私は、Whitney Houstonのアルバムのカセットテープを日本橋の三越で買ってきて、自宅のラジカセにそれをセットし、小さなエレクトレット・コンデンサー型のマイクロフォンを手で握りしめ、「Greatest Love Of All」の歌を吹き込んだ。独学によるヴォーカルの練習である。ヴォーカルの練習はこの時から始まった。

この時のエレクトレット・コンデンサー型マイクロフォンは、SONYのECM-16Tであった。長さ6~7センチほどの小型のマイクロフォンで、コンデンサー型と少し違って成極電圧を必要としないから電源効率が良く、リチウム電池駆動である。音質は当然コンデンサー型に近く、一般的なダイナミック型やムービングコイル型よりもクリアで、比較的生音に近い音が録れた。その頃中学生でも買うことのできた、コンシューマー向けのカラオケ用ダイナミック型マイクロフォンなどを選択せず、クリアな音質のECM-16Tを選んだということは、あくまでヴォーカルの練習用であり、クリアな音質で自分のヴォーカルを聴き返したかったからだ。このことはきわめて重要なことであった。

最初こそ手持ちで吹き込んでいたスタイルをやめ、ラジカセではなくTEACのMTRを所有するようになってからは、ECM-16Tに針金を巻き付け、それを室内の照明器具に吊って高さを調節し、レコーディング・スタジオを模倣したようなスタイルで歌を録るようになった。これによって極度の緊張感を味わったものの、口元からマイクロフォンへの距離を微妙に変化させることによる、導入部での深い歌い方であるとか、サビにおけるダイナミクスを均衡に保つようなテクニックを習得することができた。こうした経験を積み重ねていくうち、歌を歌うとは実際単純なことではなく、マイクロフォンなどによる機械的なテクニックを踏まえての、作られたヴォーカル、言い方を変えればヴォーカルとは「作っていくもの」という認識を持つようになった。

しかしこうした経験は、20代における演劇の舞台経験では、何の役にも立たなかった。むしろそのことで徐々に歌そのものを見失っていく。歌が何であるか分からなくなっていく。歌う喜びが消え、あの中学2年で「Greatest Love Of All」を懸命に練習した感動は、もはや遠い過去のように思われた。歌うことでかえって非生産的な虚しさを感じ、20代の終わり頃、皮肉にもチャールズ・チャップリンの「SMILE」を覚えたことを機に、少しずつ歌うことから遠ざかっていった。

❖ヴォーカル・リアル・ラヴ主義

ヴォーカルについて、その真理のようなものが見えてきたのは、ごくごく最近のことである。“歌を忘れたカナリヤ”という表現が最も的を射ているが、すっかり錆びついてひどい状態だったヴォーカルに、僅かながら生声の温かみが加わり始めたのは、旧時代の演劇活動で歌った旧作をリバイバルした(改めて歌を吹き込んだ)ことがきっかけであった。しかしながらその時期、知り合ったばかりのメンバーが亡くなり、私は頭をハンマーで叩かれたようなショックを覚えた。天国に行ってしまったその人が、私に何か言おうとしている。そうだ、私がやるべきこと。私がやるべきことは、歌うこと。真のヴォーカルを作り上げること。私はそんなような決意の気持ちに駆られた。

既に別の稿で触れたことをもう一度書き出してみる。

◎《歌》は自分自身の生き方である。

◎《歌》は届かない。通じない。叶わない。

《歌》の「リアル」において、それは「四畳半ゾーン」で作り上げることも書いた。いみじくも、《神は細部に宿る》という言葉や、画家フェルメールに関した本の、《大いなる世界は小さき室内に宿る》という標題にも通ずる、共通した考え方であろうかと思う。

これをヴォーカルの真理のようなものと受け取ってもらって構わないが、《歌》は自分自身の生き方であり、《歌》は決して他者に届かない、無力である、世の中を変える力などない、ということと同時に、私は自身に対して、「裸のヴォーカリストになれ」と言い続けることにしている。

それはつまり、「裸のヴォーカル」を作り出すことだ。重要なことはただ一点、他人のために歌うのではなく、自分のために歌え、ということ。私が愛しているのは《歌》であり、自らの魂と肉体に《歌》のシャワーを浴びせよ。何故なら、私自身が《歌》を欲しているのだから。無力で構わない。他人に聴かせるな。私は私の《歌》が聴きたい。ただそれだけ。もっと過激な言い方をすれば、己の《歌》とセックスをしろ、ということ。

私は以上のことを肝に銘じて、歌っていく。「ヴォーカル・リアル・ラヴ主義」である。「歌うUtaro主義」である。そこで自己陶酔のマスターベーションで終わるか、(あくまでこちらは何も求めないが)聴いた他者の心に何か一つ引っ掛かるものが残るか否かの、真剣勝負だ。

まるでそれは《舞踏》のように、私は歌の中で七転八倒したい。よりしなやかに、かろやかに、エロティックに――。

コメント