|

| 【丸善PR誌『學鐙』夏号】 |

もともと――という表現がこの場合好ましくないのを承知で、敢えて誤解を怖れずに書くけれども、もともと、ジェリー藤尾さんが1960年代に歌っていた永六輔作詞、中村八大作曲の「遠くへ行きたい」が、この55年もの間、変貌に変貌を遂げ、今も、日曜の朝の旅番組の主題歌としてそこで“歌われ続けている”ことを、私はたいへん幸せな心持ちで慈しむ。そういう毎週日曜の朝を迎えている。実によく、ここまで変貌を遂げたものだと感心してしまうくらい、もともとのジェリー藤尾さんの歌う「遠くへ行きたい」が、多彩なアーティストによって趣が変えられ、リアレンジされてきた。そのことを思う時、音楽は、出会う人々によって混じり合い、融合していくのが宿命なのだと、深く実感する。

この“混じり合う”というキーワードで音楽の歴史とその融合性を説いているのが、最近読んだ丸善PR誌『學鐙』夏号に掲載された、千住明著「混じり合う音楽」である。今号の特集(のキーワード)は「混ざる 混ぜる 混在する」で、科学的文化的見地から様々な分野の著名人が、それを主題と絡ませてエッセイを綴っている。

§

|

| 【千住明著「混じり合う音楽」】 |

千住氏の「混じり合う音楽」では、東洋の仏教の「声明」と西洋のキリスト教の「グレゴリオ聖歌」がよく似ているという例を挙げている。どちらもモノフォニーの様式であり、見えないものに対する畏怖の念や魂の根源性が先代の音楽から感じられる。そしてごく簡単に言えば、東洋と西洋の文明文化の混じり合いが音楽にも影響を及ぼし、人類は有史以来様々な音楽的ジャンルを構築してきたという話である。

《イタリアのカンツォーネ、ポルトガルのファド、フランスのシャンソンと同じ様に、アジアにもドレミを使った歌謡曲や演歌が生まれ、アフリカの音楽はアメリカでジャズを、ブラジルのサンバはジャズと混ざりボサノヴァを生んだ。イスラムの音階は他と比べて独特で、西洋音楽と混じり合えないのではと思いがちであるが、スペインで生活の中からフラメンコが生まれた》

(『學鐙』夏号「千住明著「混じり合う音楽」より引用」)

こういったことをひっくるめて、私なりに例にとって示したのが、冒頭の「遠くへ行きたい」のリアレンジのことなのだが、ジェリー藤尾さんの歌う「遠くへ行きたい」がどこかしんみりとする情緒的な雰囲気なのに対し、ごく最近のリアレンジでは、これが実にラテンの明るさを持ってテンポアップされた「遠くへ行きたい」に様変わりしていたりして、そこはかとなく面白い。演奏するアーティスト達が自然に身につけてきた民族性や経験、修練を積んだ巧みな演奏技術、特にその個々の音楽的感性の違いによって、一つの曲がまったく違った雰囲気と色合いに変幻すること。感性が多様に混じり合って音楽というものの形が出来上がっていくことの魅力。その混じり合うことの宿命性について、私は「混じり合う音楽」のエッセイを読み終わってから、しばし寛いだ時間の中であれこれと思考するに至った。音楽を思考することも、私にとってはふくよかな幸福感に包まれる良き鍛錬だ。

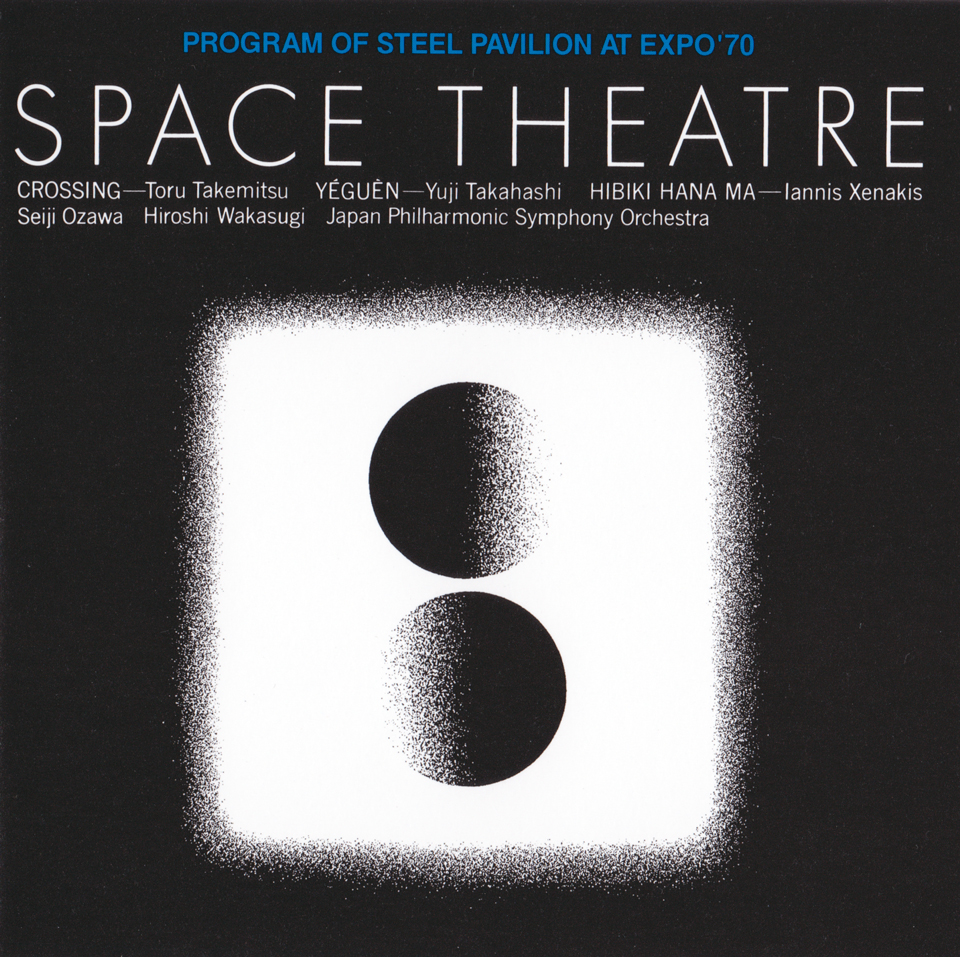

千住氏は1967年の武満徹の作品「ノヴェンバー・ステップス」にも言及し、本来的に五線譜を用いない邦楽器の演奏と西洋のオーケストラ(琵琶と尺八とオーケストラ)との混合の実験的作業に関して、《「ノヴェンバー・ステップス」は邦楽と西洋音楽が混ざり合えないという、ギリギリの攻防をしている作品であるように思える》と述べている。

しかし現在、21世紀は、かつての五線譜の役割から解き放たれてコンピューターの時代となった。音楽はコンピューターの中で演奏が組み合わされ、記録されるようになった。そうしたことから今日では、劇的な変化が生じている。

例えば、ワイクリフ・ジョンというヒップホップのアーティストが、日本の三味線や琴といった音色を“サンプリングされた音源”として自身の作品に適宜用い、ヒップホップの定説や秩序だったものを幾分破壊している形跡があって興味深い。端的にそこでは、黒人社会における感性とアジア的華やかさの融合が感じられる。

また、その三味線や琴の古来伝統的な奏法から逸脱した扱われ方(西洋人の新鮮で好奇心に満ちた扱い方)を客観的に聴くと、それはそれで音楽らしく、心地良いものとして耳が受け入れるから不思議だ。むしろ今、邦楽器が外国人に“愛されている”という観念に敢えて囚われてみれば、ますます音楽の混じり合いというものが国境を越えるどころの話ではなく、また譜面の記述の問題から生じた「ノヴェンバー・ステップス」どころの話ではない、もっと親密な、個人の自由な愛着心やモノとの共有性といった部分にまで及び、世界の中で「融合された音楽」「結合した音楽」は想像以上にどんどん増幅しているとみていいのではないだろうか。

私は先に、音楽は混じり合い、融合していくのが宿命なのだと述べた。人々の心に触れる音楽は時代を乗り越えて残っていくだろう。反対に、混じり合い、融合していく過程で消滅していく音楽というのもあるだろう(本質的に音楽というのは、演奏の最中から既に消えていく性質のものなのだ)。今はそのどちらも飽和の時代なのだと思われる。

無数の音楽が、この現在、地球上に溢れかえっている。人々がそこに居て、心のどよめきが祈りに傾き、喜びに傾き、悲しみに傾く瞬間、その都度音楽が生まれる。音楽は人と寄り添って存在する。混じり合って生まれる音楽は、私たちの姿そのものなのである。

コメント