|

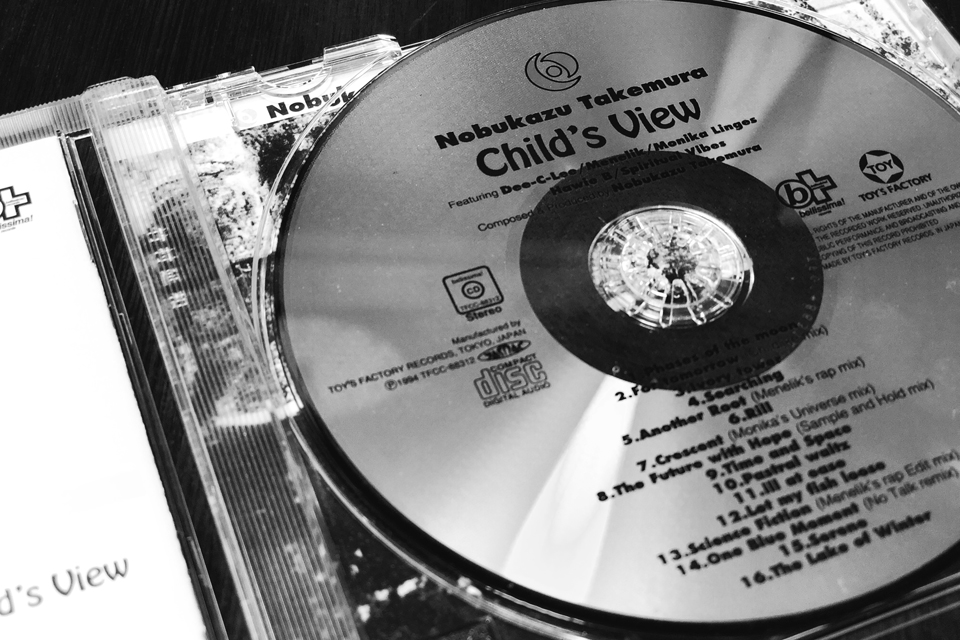

| 【竹村延和のソロ・アルバム『Child’s View』】 |

今宵は、酒と音楽と恋の話で妄想したい――。こんなテーマが、野暮で冗長でありふれた戯言すぎることを私はよく知っている。それでも尚、このテーマから背くことができないような気がする。好きな音楽、好きな酒、そして熱い恋の話。どう転び回って語り尽くしたとしても、それは陳腐極まれり――なのだけれど、もはや逃れることが不可能なようだ。酒場の片隅で友人にとうとうと語るというより、むしろ、踊り子達が退けた深夜の裏通りか何かで、ぽつりぽつりと雨が降り出した挙げ句、にわかに思い出して呟き始める過去の記憶のようなもの。網膜に映った一瞬一瞬の、そんな蒼茫たる調子の無益な話だと思って、潰せる時間があるのなら是非読んでいただきたいと願う。

§

酒と音楽と恋に関して、まったくの個人史的な眺望から、“90年代”の10年間を振り返ってみたのだった。すると、前半の5年間は演劇活動にどっぷりと浸かり、後の5年間は、音楽活動で喘ぎ苦しんだ、という2本立てとなる。そのうちの後半のいずれかの頃、酒の本当の旨味というものをようやく知り始めた――ということになるのだろうか。ここで敢えて述べておくけれども、クリエイターにとって酒と音楽と恋とは、常にそれぞれが雑多に連動し、切り離せないものであるということを、確信を持って私は言いたいのである。

閑話休題。どちらかというと、後半の5年間の方が、心理的にも泥沼であったなということを思い返す。しかしながら、これら10年間をいくら振り返ってみても、客観的な「幸」と「不幸」を判断することはできないのだ。また、そんなレッテルを貼ってみたところで、ものの数秒で価値観はたちまち変わり、やはりすべて「不幸」であったと投げ遣りに思いかねないのだけれど、見方を変えれば、すべて「幸」であったとも思えるのである。決して不幸せな時間が長くは続いてはいなかった、と信じられる10年間であった、とも言える。だから、その手のレッテル貼りの判断は、よした方がいい。

私が90年代に出会った音楽などは、すべからく自身の創作活動の肥やしとなっていたことは確かだ。ところで、ぴょこりと90年代半ばに現れた、一組のユニット、竹村延和(Nobukazu Takemura)氏とヴォーカリストの野中紀公子さんの「スピリチュアル・ヴァイブス」(Spiritual Vibes)に対しては、ある種の偏見とジェラシーと怨念とによって、私は冷静さを失い、反面、それが“90年代”という「今」のミュージック・シーンをよくよく象徴していることを知りながら、実際の彼らの音楽をろくに耳にせず、空想に耽り、その空想音楽としての「スピリチュアル・ヴァイブス」を聴いていた――という不可思議なことになって、私の心理は混沌状態にあった。

当時、私は金が無く、97年あたりになってようやく、音の出る電子楽器なるもの――YAMAHA QY-70――を買うことができた。そういうお粗末な音楽活動の中で、その頃の個人的な私情(例えば恋愛でのいざこざ)と音楽における創作とを猛烈果敢に絡ませながら、ずぶずぶの作品をぽつぽつと生み出していたのだった。やがて、その私情は破綻し、それに縺れ固められていた音楽作品もほとんど無価値のガラクタとなっていく。一変して、エレクトロな世界に絶望を感じ始めたのだ。そうして仄かに欲望を満たしているかに見えた、「スピリチュアル・ヴァイブス」に対して、私は強い嫉妬心を抱いたのである。

その頃の、とある雑誌の誌面では、ニヒルにカメラのレンズを見つめ、竹村氏と野中さんの表情があまりにも冷たく感じられる殺風景な写真があった。それでいて満足そうに、飄々と自身の所有する電子楽器を解説しつつ、自作の批評やらミュージック・シーンの蘊蓄を語っている文章を読んだりしていたら、私の心はいっそう引き裂かれる思いがした。なおかつ、燃え上がるような憎しみとジェラシーとによって血潮が充満し、目の前が赤く染まるような気がした。そうして暗澹たる気分で夜を彷徨い、闇の小道に茫然と立ち尽くしていたい、といった不純な気分に駆られる自分がいた。

こうしたすべての事柄は、自分自身の偏見であり、奢りであり、独善的な態度そのものであり、大いなる勘違いの沙汰であった。つまらぬ壁にぶち当たって悶え苦しんだ、愚かな男の、その嗚咽の過誤に過ぎないのだった。「スピリチュアル・ヴァイブス」にはなんの罪もない話である。

§

|

| 【ウイスキーと言えばトリス“TORYS CLASSIC”】 |

さて、その反動で私は、97年の頃から、ジャズに関心を寄せていく。シャーリー・ホーンやキャロル・スローン、スザンナ・マッコークルといった女性ジャズ・ヴォーカルの、いわゆる“地べたを這いつくばる”歌の世界に身を寄せた。そこからさらに、マッコイ・タイナー、マイルス・デイヴィス、ジョン・コルトレーンの演奏へと心がよじれていく。プチ・ブルジョア的な、あのエレクトロの世界から逃避した私は、この頃からジャズと似合う酒――という意味合いで、アメリカン・バーボンの情趣に感づき始めた。次第にそうした酒の嗜好が拡がって、サントリーのトリスへと心酔していく。そういう孤独な時間が永く続いていった。

子供の頃、束の間の喉を潤すのに必要だったのは、黒い飲み物の“コカ・コーラ”であった。あれは確かに、若者の快活さを象徴する飲料だ。やがて大人という哀れな姿と成り果て、今、私が欲しているのは、紛れもない一滴のウイスキーである。ウイスキーは、大人の悲哀が沈殿していく飲み物なのだ。

ジャズを聴き始めたばかりの90年代後半、ウイスキー――すなわち私にとってはトリス――があまり美味く感じられなくて、困った。すなわちそれは、大人に成りきれていない自分自身に困る、ということだった。しかしながらいずれ、酒の種類の中では、ウイスキーがいちばん美味いと感じるようになるのではないか、という予感めいたものはあったのだ。まだその頃、私の口腔が、琥珀色の複雑なアイデンティティにあまり慣れていなかったのである。

トリスは喉を潤すだけでなく、人の古い記憶を明滅させてくれる。忘れかけようとしていた過去の残影を、瞬く間に想起させ、それを組み立てて再生してしまう――といった、エネルギッシュな何かがあると感じられた。ウイスキーの美味さとはまさにそれである。

そうした頃から10年が経ち、奇妙な因縁によって、たまたま所持していたトリスの名物キャラ=アンクル・トリス(デザインは柳原良平)を写真に記録してみたのだった。その背景には、YAMAHA QY-70と同系のQY-700が写り込んでいる。これまた奇妙な、自身における因縁であった。

§

|

| 【“90年代”っぽさが充満している竹村延和のサウンド】 |

その写真を眺めているうちに、トリスが飲みたくなった。その夜、グラスに注いだのは、トリスの“クラシック”だった。広告の言葉に視線を移す。《飲み飽きしない深みのある旨さ》、《やさしく甘い香りと、丸みのあるなめらかな味わい》。それは安っぽい甘さではなく、人肌柔らかい甘さであり、親しみの込められた安堵と言うべきもの。その絶妙な旨味につい心が寄り添い、恋の挫折の穴埋めにトリスを“付き合わせた”こともしばしばある。

手元にあった竹村延和のソロ・アルバム『Child’s View』をかけてみた。これは94年の作品。あの頃猛烈に流行ったサンプラーという電子機器による、モーメントなサンプリング・フレーズを、リズムやコードごとにトリミングし、シンセによって創造したフレーズとをミックスさせる、といった言わばアシッド・ミュージックである。《子どもの感受性》への直観(あるいは回帰)が創作の基礎となっているそうだから、こうしたフレーズのコンポーズという作業において、ジャンルの定型展開の模倣ではない、独創的な、彼独自の感性の表象であるということも理解できる。しかもそのサウンドは、“90年代”当時としては、意外にも野太く、私の好みであった。

ところで、あの時代の、「スピリチュアル・ヴァイブス」のサウンドはどうであったのか――。私はこれから(おそらく今後)、竹村氏の初期作品をちまちまとまさぐっていきたい。むろん、トリスが注がれたグラスを片手に持って――。

すっかり恋の話をするつもりが、ごっそりと抜け落ちてしまったようだ。致し方ない。次なる機会に持ち越しだ。愚かなる過去の恋を洗い出して一向にかまわないのだけれど、それはまた次回の夜話ということにしよう。

コメント