※以下は、拙著旧ホームページのテクスト再録([ウェブ茶房Utaro]2011年1月13日付「白の絆」より)。

《あの告別式を目撃してから1年も経たない10月23日水曜日午後1時27分、私は駅のプラットホームでTの姿を見たのだった。夢でも幻でもない現実の空間でのことである。

改札口を入り、プラットホームへ続く階段を上り、何気なく時刻表板を見上げた。あと数分で電車は到着する予定であることを確認し、無意識に私はプラットホームを南へ歩き始めた。つまり上りの電車の先頭の方へ歩いていったのである。

向きを変えて1、2歩歩いた私の足は急に立ち止まった。数メートル先に、彼がこちらの方に顔を向けて立っていたからである。それがTであることを正しく認識するまでの確認時間、彼は後ろを向いてその場を去った。

おそらく私の姿を見たに違いない。だが彼は表情を変えなかった。この時、電車が反対の3番線に到着する。上野行きの各駅である。きっと彼はこれに乗るだろうという推理のみで、これに自分も乗ることを決めた。電車に向かって歩いていったとき、首を左に振って横を見ると、およそ6、7メートル先に彼が立っていて、電車に乗る体勢をしていた。

私が乗った車両の隣の車両には、彼が居るだろうという推理を働かせたが、彼の(人見知りする)性格上別の車両へ移っていった可能性の方が高いと考え、ここからは空想の中で今までの事柄を整理することにした。

襟のない薄手のトレーナー 黒・白のストライプだったか?

下はジーンズのようなもの

髪は短く、ほとんど刈り上げ

荷物無し 旅行ではないだろう

アクセサリー無し

25歳(髭はそれなりに濃いかも知れぬ)←数メートルの距離で頬とアゴの髭が見えた

中学時代の体格とほぼ同じ(やや一回り大きくなっていた)

Tは私が想像していた以上に、昔の面影を身体全体に残しており、おそらく性格・人格等の変化は特に及ぼさなかったのだろう。歩き方・物の見方に至るまであの頃と同じ。

25歳のTは、あの時の心象風景を持ち続けている。少なくとも私の目の前で、たじろいだ彼の行動こそがそれを如実に物語っていた。そして何より、Tは生きていた》

「白の絆」

Tとは同じ誕生日であったせいか、何か不思議な縁を感じないわけにはいかなかった。中学校での出席番号は、私が一番で彼が二番。後ろの席にはTがいた。つまりTはずっと私の背中を見ていたことになる。そうしていつの間にか私は、彼を親友として慕うようになった。

とはいえ、そうした状況は一瞬にして過ぎ去ってしまった。一緒のクラスでいられたのはたった1年のことで、それまでは兄弟のような感覚でいられたけれど、それからの2年間は、とても深々とした関係とは言えなかった。互いに気を遣わず、言葉少なげでありながら、どこか距離を置かなければならぬ緊迫した空気を感じたこともたびたびあった。代え難い友とは、彼のことを言うのだろう。私が困り果てていた場に、彼が助っ人として登場した些事がいくつかあったと思う。まるで私を守っているかのようで、その感覚はやはり、近親者のそれと合致していた。

Tとは卒業を機に別れて、音信不通になってしまったのだが、それから10年経ったある日のこと。私は偶然、彼の実家の前の道を通ったのである。するとその家の庭には、黒い花輪が並んでいた。まったく葬式の風景であった。私は身が縮まる思いでそこを通り過ぎた。

あれは何だったのか。

通り過ぎた後、繰り返し繰り返し自分に問うた。誰が死んだのか、という謎がそのうち頭に浮かんできた。

誰が死んだのかはわからないにせよ、あの家で葬式が行われているということは、Tの身内が死んだのに決まっている。だが万一ということを考えても、私はTの身に何かがあったとは思いたくはなかった。

結局、それを調べる勇気は起きなかった。もし肉親が死んでTが憂いでいるとしても、10年近く会っていない彼と直接顔を合わせることは難しいと思ったからである。その難しいと思う理由は、一体何処から来るのか。よくわからない。よくわからないが、少なくとも今は、彼の家族やら友人らが、Tを献身的に支えているに違いないという利己的な結論に行き着いたのだった。

そんなことがあってから月日が経ち、何度もTのことを考えるのだが、会おうという欲求はまったく湧き起こらなかった。いや、会いたいとは心の底で思っている。しかし会いたいというのと、会おうという能動的な意思との差は、厳然とあるのである。

本当の真実が向こうからやってくる時、その時まで、心の中に眠っているTの優しいまなざしを、大事にそのままにしておこうではないか。私の窮屈な結論はこうであった。

Tよ、頼む。生きていてくれ。

いつかきっと会うことができるだろう。

君に話したいことが山ほどあるんだ。10年の空白、いや数十年の空白であっても構わない。その長い年月の重苦しさを、君に語りかけてみたいんだ。それは、兄弟として当然の運命なんだよ。

「白の絆」【補遺】

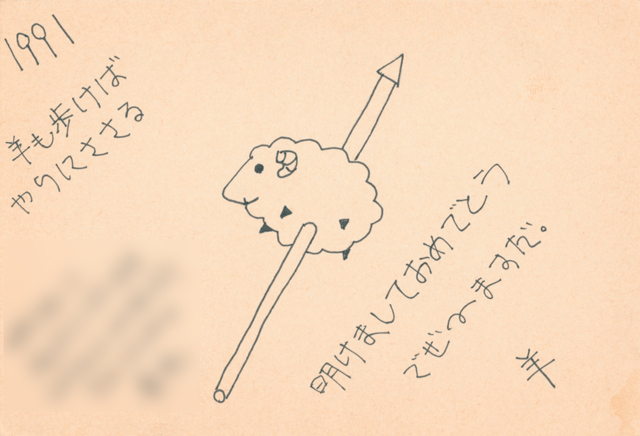

「羊も歩けばやりにささる」

中学校時代の親友Tからもらった古い年賀状を、久しぶりに保管箱から取り出して眺めた。その他の友人からの年賀状においても、みな自作のイラストにジョークを交えたりしていて、眺めていて飽きないが、そうした中学・高校時代の暗褐色に色褪せてしまった古い年賀状の中に、Tからの葉書が3枚ほど残存していた。

そのうち、最も新しいものが1991年(高校卒業の年)の年賀葉書で、冒頭のジョークが書き込んであり、手書きで振るう彼のユニークさと大胆さとの両面を窺い知ることができ、中学卒業以来久しく会っていない中での、年賀状を通じた間接的な対面の喜びと相手を偲ぶ思いやりとが感じられた。しかし、彼からの年賀状はそれが最後であった。

――中学校を卒業する間もない頃から、私は言葉の表現として、何ら彼に対して感謝の意を伝えていなかったことをじわじわと実感するようになり、20代になっていっそう悔いるようになった。高校卒業の年を最後にTと音信不通になっていたことも大きな要因であった。慚愧に堪えない気持ちに駆られ、もう一度彼と再会することを心から願ったものの、いっこうに具現化する気配がなかった。

そうして中学卒業後、10年目を迎えた頃、彼の実家の黒い弔事の光景――。

私自身の暗澹たる憂慮。

ところ私は、彼の姿を一度だけ「目撃」したのだった。

同年(1997年)の10月。

あまりの驚きと感激に、私はその時の状況を克明にメモしたのだ。今ここに、そのメモがある。

《あの告別式を目撃してから1年も経たない10月23日水曜日午後1時27分、私は駅のプラットホームでTの姿を見たのだった。夢でも幻でもない現実の空間でのことである。

改札口を入り、プラットホームへ続く階段を上り、何気なく時刻表板を見上げた。あと数分で電車は到着する予定であることを確認し、無意識に私はプラットホームを南へ歩き始めた。つまり上りの電車の先頭の方へ歩いていったのである。

向きを変えて1、2歩歩いた私の足は急に立ち止まった。数メートル先に、彼がこちらの方に顔を向けて立っていたからである。それがTであることを正しく認識するまでの確認時間、彼は後ろを向いてその場を去った。

おそらく私の姿を見たに違いない。だが彼は表情を変えなかった。この時、電車が反対の3番線に到着する。上野行きの各駅である。きっと彼はこれに乗るだろうという推理のみで、これに自分も乗ることを決めた。電車に向かって歩いていったとき、首を左に振って横を見ると、およそ6、7メートル先に彼が立っていて、電車に乗る体勢をしていた。

私が乗った車両の隣の車両には、彼が居るだろうという推理を働かせたが、彼の(人見知りする)性格上別の車両へ移っていった可能性の方が高いと考え、ここからは空想の中で今までの事柄を整理することにした。

襟のない薄手のトレーナー 黒・白のストライプだったか?

下はジーンズのようなもの

髪は短く、ほとんど刈り上げ

荷物無し 旅行ではないだろう

アクセサリー無し

25歳(髭はそれなりに濃いかも知れぬ)←数メートルの距離で頬とアゴの髭が見えた

中学時代の体格とほぼ同じ(やや一回り大きくなっていた)

Tは私が想像していた以上に、昔の面影を身体全体に残しており、おそらく性格・人格等の変化は特に及ぼさなかったのだろう。歩き方・物の見方に至るまであの頃と同じ。

25歳のTは、あの時の心象風景を持ち続けている。少なくとも私の目の前で、たじろいだ彼の行動こそがそれを如実に物語っていた。そして何より、Tは生きていた》

だが実際、私自身もあの時、たじろいでいたのだ。黒い光景を見て以来、暗澹たる気持ちとなった心に、突如として光が射した。T自身が生きていたという歓喜と安堵の光。その光を目撃し吸収するのが精一杯で、10年ぶりに寄り添い、対話をするといったような心の無意識の要請は、決して起き得なかった。自らの身体に惹起した、外因の波動の沈静と整理にすべてを費やし、彼との接触を試みる余裕も勇気もなかった。それが25歳の私の、否定しようのない精神と肉体の実態であった。

時間は途方もなく急速に前へ進む――。

思い出すことがある。

中学校を卒業する直前、Tは黒いウール混紡の学生服の腰ポケットから、すっと何かを取り出して、ひっそりと私の腰ポケットにそれを差し入れた。そして無言で素早く立ち去った。

ポケットに手を伸ばしてそれに触れてみると、1本のカセットテープであった。

家に帰り、私はそれをラジカセで再生した。

カセットのレーベルには手書きで“ROBBIE NEVIL”と書いてあった。そういうアーティストの音楽なのだろうと思った。

一通り、私はすべての曲を聴いた。Tは普段、こういう音楽を聴いているのだと知った。しかし、何故彼はそれを私に渡したのか、判然としなかった。あるいは何の意味もないのかも知れない。が、ともかく私はそれを何かしらの好意と受け取り、そのカセットテープを大切に保管しておくことにしたのである。

――何故私はあれほどまでに、怠惰に、不機嫌に、孤独に、何の道筋もない漠とした3年間を過ごしてしまったのか。

唯一、真剣に向き合おうとしたのは、自分以外の別人になりすまして、大凡その時間をやり過ごせないだろうか、という消極的な観念である。私は私自身ではなく、また別人になろうとしている自分も、自分ではなかった。自分という存在が透明な《殻》となって、目の前に広がる闇をただただ見つめるだけの、空疎な時間の流れを感じていたのが、私の中学時代であった。

Tと接している時だけが、私自身を取り戻した、唯一の私自身である――と気づいたのは、先述した通り、もう既に卒業した後のことだった。Tと何故もっと対話をしなかったのか、何故彼に感謝の意を告げられなかったのか、最大級の悔恨を背中に背負ったまま、時が過ぎた。

2011年1月。

私はほぼ20年ぶりに彼に(彼の実家に)年賀状を出した。それは彼との突然の接触を企てようとする意の結実であって、一つの大きなけじめの意味もあった。

しかし、残念ながら彼からの返信は来なかった。自己の至らなさ、不甲斐なさ、もはや過去の信頼を問うべきの価値もない者への、強烈なるしっぺ返しのようにも思えた。

Tとの再会の資格は、私には無かったのだ。

コメント