彼はある日、日曜の午後を街の中心部にあるデパートで過ごした。彼の家はここから少し遠かったが、規模の大きなデパートといえばここだけであったし、ほとんどここに来ることが彼にとって毎週の決まり事のようになっていた。

青い空に何か白い鳥がせわしく横切った。Kは躍動する心臓の振幅を感じながら、デパートの入口傍にある、小さな機械へと向き合った。既に小銭は掌にあったので、それを機械の投入口に差し入れた。

機械が妙なメロディを発しながら何か喋り始めた。彼の手付きは慣れたもので、ディスプレイの横にあるテンキーボタンを一つずつ押し、自分の生年月日や性別やら、その他の事柄を音声に従って入力していった。

やがて機械から、細長い白い紙がゆっくりと垂れ下がって出てきた。買い物レシートのような青いインクのギザギザの文字、それはカタカナと数字のみの印字であった。

紙の出口のカッターでそれをちぎると、彼は眼を大きくして俯き、その小さな文字を読もうと懸命になった。僅か数秒で読み終えると、彼は一目散に駐輪場へ駆け走り、街の中へ消えていった。

|

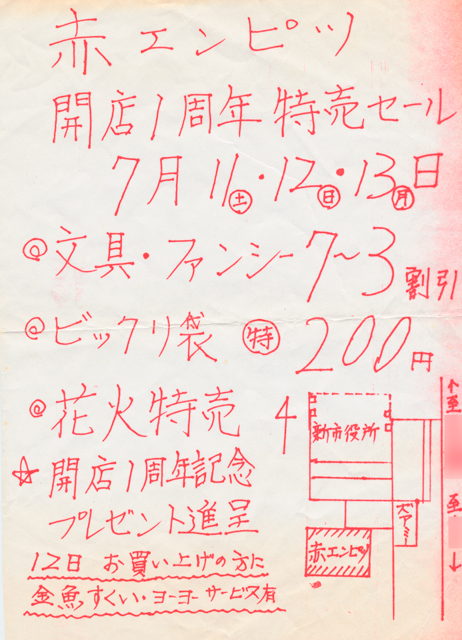

| 【文房具店「赤エンピツ」のチラシ】 |

ある日私は学校の教室で、Kの不可思議な行動に釘付けになった。何やら手には紙の束を抱え、生徒一人一人に話しかけながらそれを渡して回っている。やがて彼が私の目の前にやってきて、同じように何かを話しつつ、一枚の紙が手渡された。それは手書きの文章を一色刷のカラーコピーで複製したものであった。

どうやらそれは、彼の実家が商売している文房具店のチラシだった。“赤エンピツ”が店の名だという。

《開店1周年特売セール》

《文具・ファンシー7~3割引》

《開店1周年記念プレゼント進呈》

などと書いてある。

この時の彼の行動を垣間見たとき、私の彼に対する印象ががらりと変わったような気がした。商魂たくましいというのは表面的だが、それよりも家族の繋がりの太さのようなものを感じ取ったのだ。

家に持ち帰ってその紙切れを、私は何度も目を通した。彼の店に行ってみようとは、正直思わなかった。が、何故か捨てることができなかった。

そこに深い理由があったわけではない。ただ、もはやそれは単なるチラシではなく、彼が健気にチラシを配っていた姿の証拠品であり、それをなんとか記憶していたいという気持ちが湧いてきたからだ。

「なによ、あんなもの!」

そう言い放ったのはクラスメイトの一人、黒髪をストレートに伸ばした女子生徒Yで、あんなものという言葉の裏側には、彼への少しばかりの優しさが込められていた。Kが毎週必死になって機械と向き合っていたのは、お目当ての彼女の存在があったからで、彼は彼女との相性を確認するために、デパートの星座占いのコンピューターに夢中になっていたのである。その後、彼らがどうなったという話は聞いていない。

高校を卒業して間もなくの頃、すっかり太ってしまったKと一度だけ遊んだことがあった。しかし私の中でのKは、未だ野暮ったい学生服を着た中学生、なのである。

コメント