|

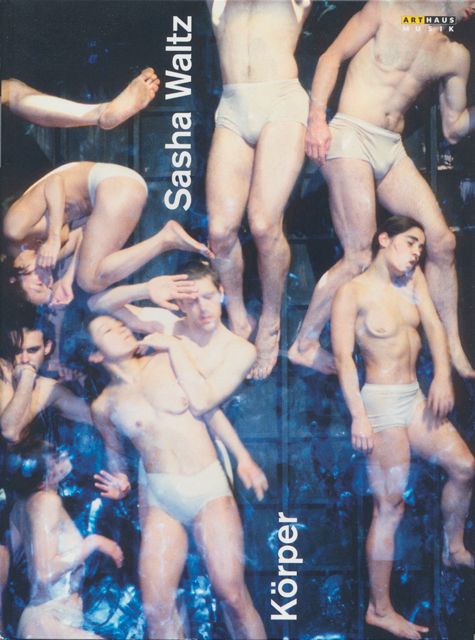

| 【サシャ・ヴァルツの『Körper』】 |

私の《演劇》への嗜好の意識は、若い頃の熱意からは考えられぬほど乖離していき、今となっては《演劇》でありながら《演劇》でないもの――に傾注模索しつつある。

《舞踏》である。私は意識の中で《演劇》を粉々にぶっ壊している。破壊している。破壊して僅かに残りうるもの、それが《舞踏》である。大袈裟に言い切ってしまえば、21世紀は《演劇》の時代ではなく《舞踏》の時代なのだ。

そうしたかつて記憶にある《演劇》的世界を因数分解し、あるいはもっと積極的に破壊して残った因子、《舞踏》。それは伝統に委ねない自由な舞い。

反して《演劇》というのは、純粋な世界観念を作りづらい。台詞つまり言葉がそれを疎外するからだ。人と人がそれぞれの成長過程で環境依存し、言語の理論武装化を暗中飛躍するようになると、既に純粋な言語表現は政治的な意味合いを帯びてしまう。

《演劇》には避けられない特性というのがある。人と人との政治的な物言いの葛藤の集約(多くの悲喜劇は人間の自己顕示欲を誇大化させたものであり、その方面は人間の無残な真の姿を浮かび上がらせる)になるから、《演劇》は純粋な世界観念を語ることができない。

故に私はそうしたカテゴリーへの興味を失いつつある。敢えてこれを《演劇》への失望とは言いたくないが、そうでないものを追い求めたくなった、というのが本意である。《舞踏》にはまだその可能性を十分に秘めていると思う。

*

もっと簡単に言ってしまえば、すっかり言語の渦でがんじがらめになってしまった《演劇》的世界から逸脱し、背中に羽を生やして、もしかすると人は空を飛べるのではないかという超常現象的な世界観を表してくれるのが、《舞踏》である。

《舞踏》の中でもここ数年、私の頭の中でどうしてもぬぐい去ることのできない、強烈な感覚的刺激を味わった作品がある。個人的にはどうしてもこの作品(これらの作品)を現代舞踏の重要な一角と定義し、退屈な《演劇》的世界から見事に抜け出してくれたと、その活動に対して賛美したいのだが、ベルリンの女性アーティスト、サシャ・ヴァルツ(Sasha Waltz)とその仲間たちおけるインスタレーション及びダンス公演がそれである。

ここでは、いわゆるサシャ・ヴァルツの三部作と括られるダンス作品のうちの一つ、『Körper』(2000年)に注目したい。

公演の会場は、ドイツ・ベルリンにあるシャウビューネという劇場で、コンクリート壁が剥き出しになった半円形の大ホールが舞台だ。

出演者の男女らはそれなりに舞踊の素地があるのだろうが、サシャ・ヴァルツの公演ではかなりの割合でそれが限定される。まず基本的に男女は裸が記号化され、鑑賞者は人間本来の形=「裸体」が身体表現のプリミティヴな姿としてインプットされる。『Körper』においては男女の性差すらも極力抑制されて表現されるが、サシャ・ヴァルツの他の作品では、それに限らず、男女の性器がある程度露骨に表現されることもある。

さて、『Körper』で私が最も興味を持ったのが、男女がお互いの身体の肉(皮膚)をつまむパフォーマンスだった。

それはいまだかつて見たことのない身体表現である。人が人の皮膚をつまんで体を運ぶ、という弄ぶというかゴミ扱いにする経験がない。

どうもこれは食肉工場を思わせるパフォーマンスだ。背広を着た紳士が、男女の身体の適当な部分の肉をつまんで、ぞんざいに運び出すしぐさ。男女はここでは人間ではなく家畜同然である。ベルトコンベアから流れる肉を捌くかのように、人間が肉をつまみ取られて手荒に扱われる。果たしてこのパフォーマンスの意味とは一体何か。

*

サシャ・ヴァルツは『Körper』を制作するにあたり、2つの場所を通過した、という。ソフィエンゼレンとユダヤ博物館。これらの建築様式や6週間にわたる建物内部での作業(インスタレーションのこと?)を通じて、作品の方向性が変わったという。

『Körper』のDVDにあるビジュアルもその一つで、きわめて象徴的だ。透明なアクリル板(?)によって作られた巨大な擬似的空間は、人がやっとうごめくことのできる狭い空間となっており、この複数の男女のうごめきは奇抜ながら鑑賞者に何かを訴えかけてくる。アクリル板で顔が変形し、身体を伸ばそうとしたり丸まったり、自由に生きようとする生物の解放性を奪う無言の「苦しみ」の空間でさえある。

おそらくこれは、ユダヤ博物館の“ヴォイド”と呼ばれる空間を意識したパフォーマンスであると思われるが、先の食肉工場を思わせるシーンやこの狭い空間によるパフォーマンスなど、建物と建築様式からインスパイアされた歴史的経験、人が建物とどう向き合ってきたかということを想起させ、限定的にはすなわちアウシュビッツのような暗い過去を身体表現として精通させた場合、あのようなパフォーマンスになるのではないか、と思うのだ。

しかもサシャ・ヴァルツによるパフォーマンスは場当たり的即興的なものを嫌っている節がある。しっかりと精確な動きがコントロールされ、秩序を備えたダンスとして形成される。時に愚鈍な即興の仕業によってダンスが、あるいは身体の根源的な意味性が狂わないようそれを極力排除し、入念なリハーサルがおこなわれているのが特徴だ。《体が舞台に立っているとどのような状態で立っていたとしても、他の体や空間との関係で体が何かを物語っている》と彼女はインタビューでも答えている。

こうしたパフォーマンスを視覚という感覚を通じて脳内にインプットさせていくうち、私は現代舞踏というカテゴリーそのものに嗜好を移したというよりも、サシャ・ヴァルツの表現性そのものに傾注しだしたと結論付けた方が良さそうだ、と思えるようになった。それほど、彼女の表現性は多角的で多元性に富んでいる。

私が好む「舞台の抽象性」という意味で触れておきたいことがある。

|

| 【抽象的な舞台装置の『トリスタンとイゾルデ』】 |

このブログで紹介する機会が多い、(幼年の頃に貪り見た)古い百科事典『原色学習図解百科』(1968年学研)の第9巻[楽しい音楽と鑑賞]には、舞台というものに対して原初の記憶として刻み込まれた写真があった。リヒャルト・ワーグナーの楽劇『トリスタンとイゾルデ』の抽象的な舞台装置写真がそれである。

この『トリスタンとイゾルデ』の舞台装置の抽象性が、私の舞台というものに対する嗜好を決定づけた。まず照明によって浮かび上がる空間。背後に階段を備えた不可思議な曲線の黒い壁。人物がベッドの上に座り、黒い服を着た別の人物が背中を向けて立っている。あまりにも神秘的な写真で視線を外すことができず、私はここにありとあらゆる未来の劇の想念を企てて楽しんだ。

2013年に亡くなった演出家パトリス・シェロー氏が、1976年にバイロイトの劇場でブーレーズの指揮の下、『ニーベルングの指環』を演出した云々の新聞記事を数年前に読んだ私は、すぐさま『トリスタンとイゾルデ』のあの舞台装置写真を思い出した。この記憶の連関は結局、サシャ・ヴァルツのパフォーマンスへと繋がっていく。パトリス・シェローの画期的なハロゲン灯による鉛色の照明演出も、サシャ・ヴァルツと運命的に結びつけられた無機質なシャウビューネの劇場も、同じ一つの抽象性を帯びた舞台背景であり、《空間との関係で》《何かを物語》る新しい《舞踏》のイメージなのである。

コメント