|

| 【村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』】 |

村上春樹氏の小説『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』(文藝春秋)で、灰田文紹という大学生が登場する。主人公・多崎つくるが通う工科大学の学生で、多崎つくるより2歳年下ということになっている。彼らは大学のプールで知り合う。

灰田文紹はまだ若いのに、ひどく物知りで哲学的なのである。工科大学では物理専攻で、多崎つくるとは違い、ものを“作る”ことが不得手だと自ら述べている。ものを“考える”のは好きらしい。多崎つくると、ちょっとした哲学的な問答をする場面も出てくる。

小柄でハンサムで、哲学書やシェイクスピアなどの戯曲を愛読するという灰田。能や文楽にも詳しいらしい。とりわけ、クラシック音楽が好きで、多崎つくるが住む自由が丘のマンションに出入りし、図書館で借りてきたCDや自前のLPレコードを持ってくる。

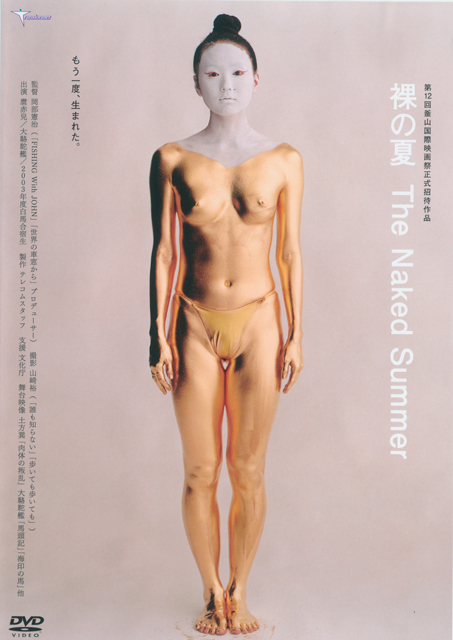

そんな灰田が持参してきたのが、ロシアのピアニスト、ラザール・ベルマンが演奏するフランツ・リストの『巡礼の年』(Années de pèlerinage)というLPアルバムである。その中の「ル・マル・デュ・ペイ」という曲に、多崎つくるは反応を示す。高校時代のあるクラスメートの女性の記憶が喚起され、もはや多崎つくるは以後、この「ル・マル・デュ・ペイ」の旋律(=記憶の喚起を含めた想念)から離れることができなくなる。

灰田は、自分の父親の、ある不可思議な“体験談”を多崎つくるにする。大分県の山中の温泉で出会ったジャズ・ピアニストの話。そしてそれを聞いた多崎つくるは、何らかの心理的影響を受けて、現実なのか夢なのか判然としない不思議な“体験”をする。

――かつて高校時代に同じ仲間だった二人の女性。彼女らは乳房を剥き出しにした全裸で自分の目の前に現れる。二人は多崎つくるの肉体を愛撫し、それから一方の女性と重なり合う。そうした性的な行為の最後の射精を受け止めたのは、なんと灰田であった。多崎つくるはその現実とも夢とも分からない“体験”から覚醒した後、何故そんな“体験”をしたのかと混乱に陥る――。いずれにせよ、その“体験”の中で流れていたメロディが、「ル・マル・デュ・ペイ」である。

灰田はその後、姿を消してしまうのだった。『巡礼の年』のレコードは多崎つくるのもとに残った。彼は灰田という親しい友人を失い、しばし空虚な気持ちに駆られる。

ところが程なくして、灰田は大学へ戻ってくる。また以前のように二人の付き合いは続いていく。食事をし、クラシック音楽を聴き、読んだ本を語り合う。週末はつくるのマンションに灰田が寝泊まりし、そういう親密な関係が続いた。が、年が明けてまもなく、灰田は大学を去る。この時から多崎つくるは、二度と灰田と会うことはなかった。

*

|

| 【フランツ・リスト『巡礼の年』】 |

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』という小説は、主人公・多崎つくるの心理的な変化と、高校時代の仲間だった4人の男女(とりわけ2人の女性)との関係における「深い傷」が軸となり、30代半ばを過ぎた彼が今以て過去の深いトラウマを背負いながらも、なんとかそれを克服していこうとする経験譚であって、フランツ・リストの『巡礼の年』を取って小説のタイトルとしているのは、著者がこれをいみじくも《巡礼》の旅と指標したからに他ならない。したがって、この小説を読み進めることと「ル・マル・デュ・ペイ」を実際に聴くことは避けて通れない、読者への切実なる懇願を意図しているのだ。

しかしながら実際にラザール・ベルマンの「ル・マル・デュ・ペイ」を聴くと、まるで窮屈な矩形の箱に身体を無理やり押し詰められたかのような、心理的かつ身体的苦痛を伴う。「ル・マル・デュ・ペイ」の旋律と和声の構造には、ある種の耐えがたい息苦しさが感じられる。これを聴くことなく小説の中だけでロマンチックな、ゆったりとした曲を想像していると痛い目に遭う。フランツ・リストの曲は多々、伸びやかさがない固く尖った旋律展開が目立つのだが、「ル・マル・デュ・ペイ」も静かでゆっくりとしたテンポでありながら、暗く、硬い旋律で淀み、全体の流れに壮麗さがない。リストの曲がしばしば技巧に依りすぎていると評価されてしまうのはそのせいである。

ル・マル・デュ・ペイ -Le Mal du Pays-。作中ではこの曲のタイトルについて、ホームシックやメランコリーと訳し、正確に翻訳するのはむずかしいと灰田の口に言わせている。詳しく訳せば、“田園風景が人の心に呼び起こす、理由のない哀しみ”とし、そうしたイメージを読者にもそそる。

確かに主人公・多崎つくるもこの曲を聴いて、《胸の奥にやるせない息苦しさを覚え》たとあり、「ル・マル・デュ・ペイ」のメロディが流れつつ、あの奇妙な性的な“体験”をした箇所を読んで想像すると、あまりにも陰鬱で不幸、言わば主人公が性欲の快楽とは無縁の境地に立たされた衝撃的なエピソードであったことが窺える。ちなみに断っておくが、『巡礼の年』のすべての曲がこのように陰鬱なのではない。

*

『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』の書評がネット上で数多く、肯定と否定とに分かれて右往左往、必ずしも論争ではないにせよ量産的なコメントを生み出しているのは、むしろ冷静で健全なのではないか。著名なる村上春樹の作物において、この小説の書評がどのサイトでももし仮に空欄に近かったとしたら、それこそ文学における“ル・マル・デュ・ペイ”である。

灰田と多崎つくるの大学時代のエピソードにつながる部分というのは、小説の後半になると、主人公の心理の中ではほとんど無い、掻き消された状態となってしまう。

《巡礼》――すなわちこの小説では特にフィンランド――先でアルフレート・ブレンデルが演奏した「ル・マル・デュ・ペイ」がその場の雰囲気を醸し出す以外、というかそれ以降、物語の様相は大きく変貌し、神妙に感じられたいくつかの謎めいた事柄はついに解き明かされず、多崎つくるにとって今まさに切実な関係である一人の女性の存在だけがクローズアップされる。そしてその胸の内に飛び込んでいけるのかどうか、関係の線が結ばれようとする(あるいは不条理に切り落とされる)寸前のところで、小説は消化不良を呈して終わる。終わるという言い方が語弊なら、小説は読者の想像の中で限りなく続いていくだろうが、与えられた言語として文章としては一応、終わる、のだ。

この小説が《巡礼》と深く関わっているように、主人公がフィンランドへ訪れたエピソードのもっと先の後年、今度はかつて消息した灰田――ミスター・グレイ――と再会すべく旅を続けるのではないかと、私は勝手に想像してみた。出会った後、壮年を過ぎた彼とつらい旅をするのではないかとも思った。

私自身が「ル・マル・デュ・ペイ」を聴き続ける以上、『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』は終わらない。主人公・多崎つくるの、というより私自身の《巡礼》が始まってしまったとも言える。「ル・マル・デュ・ペイ」のせいである。

さて私はどこへ旅すればいいのか。フランツ・リストの、というかラザール・ベルマンのあの曲はそれほどまでに、奥行きのあるイメージを掻き立てるのだった。

コメント