|

| 【演劇『この生命は誰のもの?』公演プログラムより①】 |

今月の15日、俳優の日下武史さんが亡くなられた――。新聞の記事によると、誤嚥性肺炎のため静養先のスペインで死去したという。86歳。

日下さんは劇団四季創設時のメンバーの一人で、演出家の浅利慶太さんとは慶應義塾の高等学校時代からの友人であり、慶應大でも文学部を二人とも中退している。彼らの演劇活動は、その大学時代から始まったのだった。

日下さんが主演した演劇の思い出話をしたいと思う。私が日下さん演じる主人公・早田健の『この生命(いのち)は誰のもの?』を観たのは、今からちょうど30年前である。私はまだ中学3年生であった。演劇がやりたくてやりたくて、中学校の演劇部に所属したものの、あまり盛んに活動がおこなわれなかったことに落胆し、中学2年の半ばで中途挫折したのだ(10代の終わり頃、その熱が再び復活する)。確か前年の10月(つまり中学2年の秋)、新宿の特設テントにて劇団四季の『キャッツ』を観、翌月には市村正親さんと保坂知寿さんによる『ロミオとジュリエット』を青山で観た。すっかり四季の虜になり、1987年の6月に青山劇場で『この生命は誰のもの?』が再演された(初演は1979年)のを観に行った。原作はブライアン・クラークの“Whose Life is it Anyway?”。

§

|

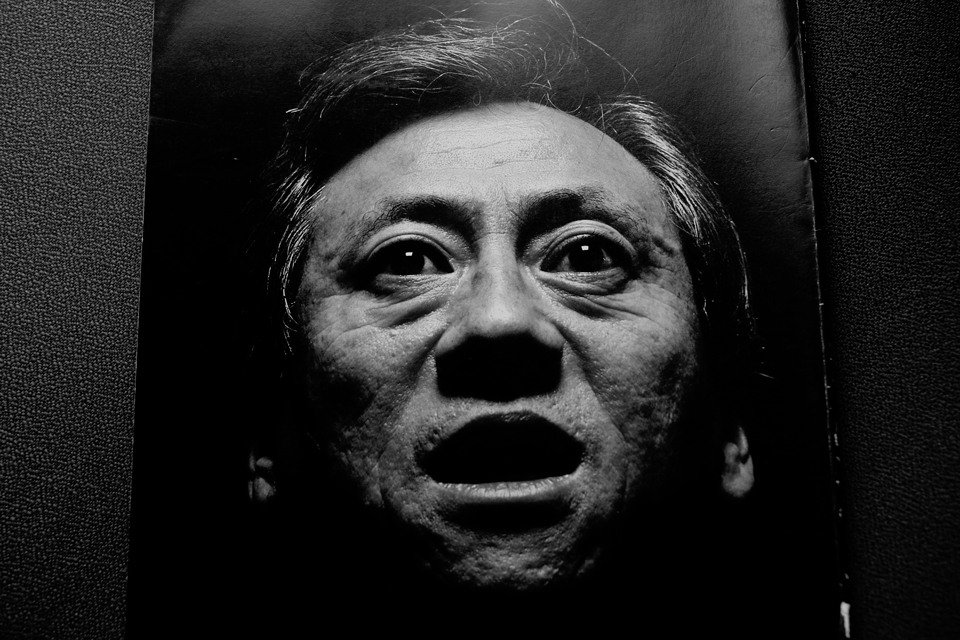

| 【公演プログラムより②日下武史さんの表情あれこれ】 |

演劇『この生命は誰のもの?』は、首から下が麻痺して動かない重度の脊髄損傷患者である主人公・早田健(彫刻家)が、「生きるとは何か」について思慮し、能弁ながらも藻掻き歪む、人間の《尊厳》とその《死》をテーマにした重い演劇である。しかしながら、その重たい空気の中にも、舞台での日下さん独特のユーモア、あるいは明るい日常生活への空想と語らい、人を信頼するということ(反抗の真の目的は信頼への筋道)、力強い勇気、そして何よりも生きることは素晴らしいと思えるような、心の拠り所を探る舞台であったように私は記憶する。無論そこには、患者と医者という立場の違いの、烈しい葛藤劇が繰り広げられる。

日下さんは円熟期に到達しつつも、瑞々しい演技の源泉を捨てようとはしなかった。何より今でも、舞台上の彼(ベッドにずっと横たわった状態の早田健)の百花繚乱たる表情、肉厚ある声のトーンは忘れることができず、この時の舞台の醍醐味が私の胸に深く焼き付けられたままなのであった。

当時の公演プログラムが残っている。スポットライトを浴び、日下さんの顔の陰影がとてもインパクトのあるスチール。そのプログラムを開いてみると、フランス文学者で同大学時代の仲間でもあった白井浩司氏が、役者・日下さんにまつわる寄稿文を書いているのがあった。

それは日下さんの若き頃の演劇青年特有の悩みであったり、フランス文学への傾倒の話であったり。そのほか、劇団結成当時はジャン・アヌイとジャン・ジロドゥの作品に集中していた云々などの話。いずれにしても、白井氏が日下さんや劇団を遠目で見守っていた様子が窺え、ミュージカル劇団のイメージが遥かに濃い四季の、あまり知られていない一面を読むことができた。加えて、この公演プログラムの冒頭の寄稿文で浅利さんは、四季に関して、創立以来、「新古典主義」の演劇運動を標榜してきたと述べている。

|

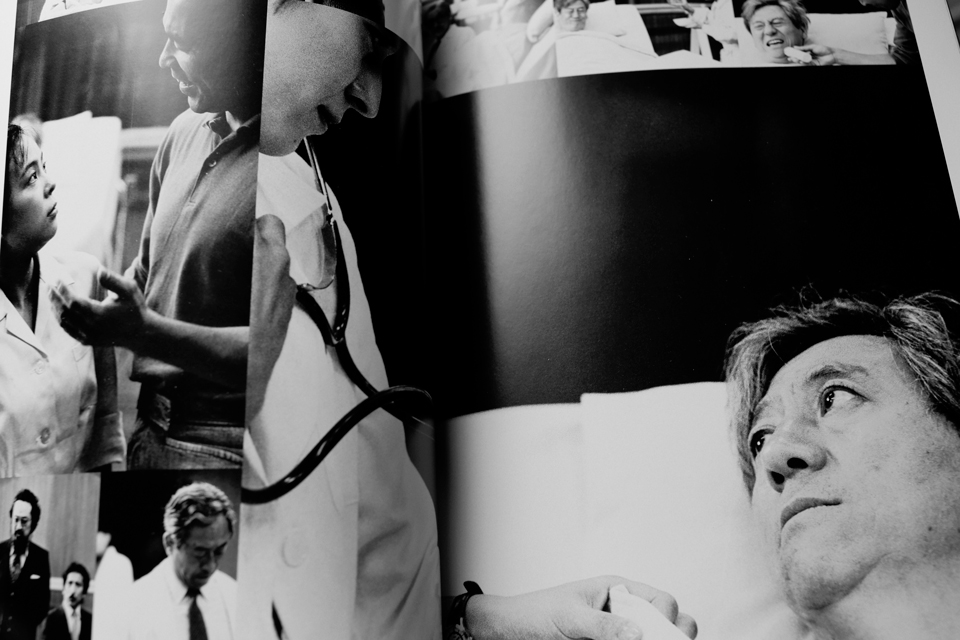

| 【公演プログラムより③舞台稽古写真】 |

そうしたことから劇団四季にとってこのブライアン・クラーク原作の『この生命は誰のもの?』は、とても重要な、大きな作品であったのだろうと思われる。正統な演劇の基本的な主題は「自由」であり、「人間の存在の自由」がすべての演劇の主題であると浅利さんは言う。そこにも、サルトル文学の影が見える。

しかし文字の表現だけでは、演劇はすべからく構築できない。文字を声に起こし、表情に起こし、生身の人間の動作と行為に変換していく。その時初めて我々は、演劇を観たと感じる。一見、不都合なく簡単なやりとりのようで、この文字という一元的なものを生身の人間の身体表現に起こしていく作業が、とてつもなく難しい。その難しさの中身をいま、ここに指し示して広げることはできないけれども、ともかくその演劇の表現の難しさを、最もシンプルで親しみのある形に体現した役者が、日下武史という人であった。

先の公演プログラムで、こんな言葉が綴られている。これは日下さん自身の言葉である。今度の演劇『この生命は誰のもの?』について。

「初演の演技は“社会評論家”的だったけど、こんどは“役者”日下武史を見せようと思っています」

|

| 【公演プログラムより④肉体すべてで表現する日下さん】 |

主人公・早田健が不自由な身体でただ言葉を発するのではなく、セリフとしてある文字を声に起こし、表情に起こし、人の動作と行為に起こしていくという最もシンプルな方法を、ありのまま再現していく肉体。ありのままであろうとする肉体。その役者としての美意識――。

肉体こそ演劇のすべてであろう。寝たままの体勢でどこまで演技が通じるのか。そうした役者魂をゆさぶる、果敢な挑戦にも思える。そして私は観たのだった。早田健の苦悩と、ユーモアと、生きることへの喜びを。それらを見事に表現して見せた日下さんの演技は、単に演劇の基本的な主題「自由」を体現しただけではなく、演劇の伝統的な側面と肉体表現の新たな可能性や革新を両立させたのではないか、とも思った。

だから私は30年前の記憶を、忘れることができなかったのだ。この時の体験こそが、私の演劇へののめり込みに加速度を上げた一つのきっかけとなったことは、あらためて書いておきたかったのである。

コメント