|

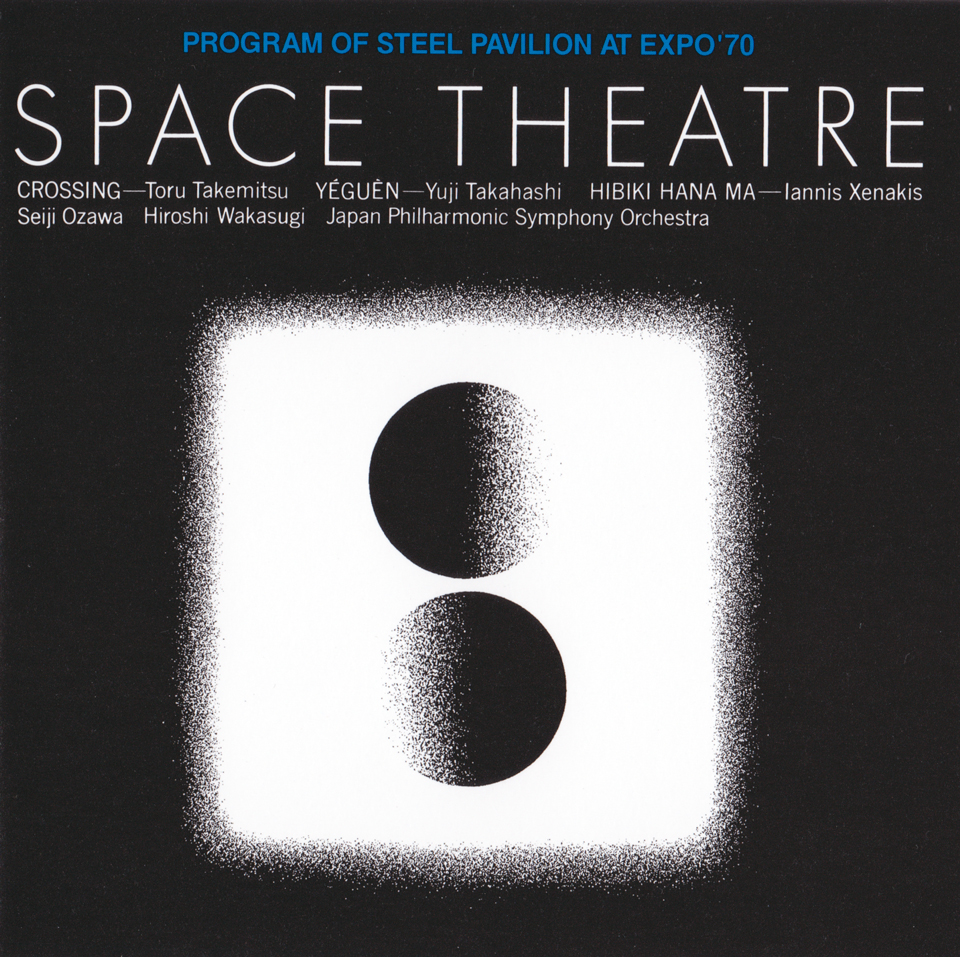

| 【アルバム『スペース・シアター:EXPO’70 鉄鋼館の記録』】 |

かつて秋田の高校が“大阪万博”へと向かった修学旅行の話「高校生の万国博読本」とは少し趣を変えて、ここでは再び「大阪万博と音響彫刻のこと」に関連し、鉄鋼館の話に立ち返りたいと思う。

1970年“大阪万博”で前川國男設計の鉄鋼館だった建物は、今もその跡地、つまり万博記念公園のまったく同じ場所に現存している。現在は「EXPO’70パビリオン」と称し、“大阪万博”全体のメモリアル・スペースとなっているようだ。記念館のホームページによると、当時「スペース・シアター」と呼ばれたその円形の大ホールも、いまだ残存しているとのこと。ここは、ガラス越しによる観覧が可能らしい。

最近私は、当時の「スペース・シアター」の音響を記録した、貴重な音楽アルバムを蒐集した。この音楽アルバムは『スペース・シアター:EXPO’70 鉄鋼館の記録』(ソニー・ミュージック・ジャパン)といい、“期間限定CD”として市販されている。すなわち、1970年発売同名LPの復刻盤である(私はこの2つとも所有することができた)。

収録曲は、当時の音楽プログラムを再現した3曲。武満徹の「Crossing」、高橋悠治の「Yéguèn」、イアニス・クセナキスの「Hibiki Hana Ma」。3曲とも日本フィルハーモニー交響楽団の演奏録音で、1曲目と3曲目の指揮者は小澤征爾(1970年1月、川口市民会館で録音)、2曲目は若杉弘(1969年11月、日本フィルハーモニー交響楽団リハーサル・ホールで録音)である。

アルバムのクレジットによると、レコーディング・ディレクターは草刈津三、音響ミキサーは若林駿介氏。おそらくこれらの演奏の録音は、マルチ・トラック・レコーダーを使用したものと思われ、通常のクラシック音楽のレコーディングと変わりはない。ただし、鉄鋼館の「スペース・シアター」は特殊な音響ホールである。ホールの床や天井に設置された千個を超えるスピーカーから音を再生するため、12チャンネル出力のいわゆる“スイッチング・システム”と呼ばれるコンピューターの自動制御装置を使って音像を可変させ、録音された演奏を立体的に再現したのではないか。会場にいた観客は、前方後方にとどまらず、あちらこちらから迫力ある音が発生して度肝を抜かれたはずである。

しかしながら、これをそのまま現在のオーディオ・システムで再現(再生)することはできない。したがってこれらの3曲は、当時の「スペース・シアター」の音場内で2スピーカー用にステレオ録音されているのだ。

§

現代音楽の巨匠・武満徹氏の音楽は広く映画音楽で知られ、その独特な楽器演奏手法によってそれが彼の音楽であるとすぐに分かる。1966年の勅使河原宏監督の映画『他人の顔』は私の好きな映画であるが、そのバックグラウンド・ミュージックにおけるある種の不気味な響きが、人間の底知れぬ暗い内面を表しているかのようで、武満氏の音楽的観念の意義が際立つ。「Crossing」はその範疇ととらえていい。1970年“大阪万博”の鉄鋼館を語る上で、武満徹は絶対に外せないキーパーソンである。

私の関心は、アルバム2曲目の「Yéguèn」に集約される。何故ならこの演奏録音では、鉄鋼館に出展されたバシェの「音響彫刻」が使用されたからだ。しかも作曲した高橋氏の発言によると、この曲の作曲ではなんと、あの“IBM360”コンピューターが使用されたという。“IBM360”とは、IBMの「System/360」(設計責任者はジーン・アムダール)のことで、この「Yéguèn」では、いわゆる曲の構成のシーケンスを制御したものと思われる。ちなみにスタンリー・キューブリック監督の映画『2001年宇宙の旅』(1968年公開)に登場する“HAL 9000”コンピューターは、「System/360」の先代シリーズとなる「IBM 704」がモチーフとなっている。こちらはとてつもなく大仕掛けなコンピューターだ。

21世紀以降の現代の音楽制作において、コンピューターによるシーケンス制御はもはや一般的となってごく当たり前に活用されるが、あの当時、汎用コンピューター・マシンによる作曲プログラムというのはきわめて珍しく、しかも大がかりな、莫大なコストのかかるプロジェクトであっただろう。

「Yéguèn」の曲を実際に聴いてみた――。

音像や曲の構成は、意外とシンプルである。10分20秒の曲の構成としては単調で、常にそれぞれの楽器の音(音程)が連続音で鳴り響き、リズムや和声らしきものは感じられない。劇的な扇情の変化や起伏も乏しく、まことにストレートな構成である。

このステレオ化された音像の中央では、例のバシェの「音響彫刻」の金属音が合間に鳴り響く。ギターの弦を弾くような音でもあり、金属が擦れる瞬間もある。余韻があるので決して心地悪い音ではない。その中央を囲むようにして左右で鳴り響くのは、金管や木管楽器のある種のノイズのような連続音である。トランペットやトロンボーン、ホルンやチューバ、フルートの音などが鳴っているのではないか。これらはすべての音源が同時録音されたのではなく、部分的に録音を重ねて合わせたものと思われる。

|

| 【スペース・シアターの内部を写したジャケット裏】 |

何度も言うように、これらの曲はあくまでアルバム仕様のための、2チャンネルによる2スピーカー用のテープ録音マスターである。「スペース・シアター」においては当然仕様は異なり、マルチ・トラック・テープによる再生で各楽器編成の音を12チャンネルに振り分け、ホールにある千個以上のスピーカーにソースを振り分けたのだろう。座った客席の位置によって、曲の音像がまったく違って耳に届いたであろうことが想像される。

しかし、約40分間の3曲のプログラムは、曲の内容からして当時としてはきわめて前衛的であり、場合によっては退屈と受け取られかねない。「スペース・シアター」では、レーザー光線による視覚的演出がなされたようだが、それでもその退屈さを補えたかどうか懸念が残る。

故に、「スペース・シアター」におけるこのあまりにも斬新かつ実験的な試みを、相対的に理解できた者は、おそらく多くはいなかったであろう。たとえ理解が得られなかったとしても、ホール全体を巨大な音響実験場に設計した試みの最大のねらいが、“スティール・サウンズ”にあるのだとすれば、その様々な「鉄」の響きを聴くことに、観客は感動したに違いない。むしろ未来志向を好むあの頃の人々にとっては、ありふれた生演奏よりも、こうした実験的な装置に張り巡らされた“再生音”や“複製音”を聴く方が、喜びを覚えたのかも知れないのだ。

あらためて思うのは、47年前に鉄鋼館でおこなれた全容をこうして耳で追体験できたことの不思議さである。考えれば鉄鋼館は、ハイセンスなオーディオ・ファンとその関係者を唸らせる、かなりマニアックなパビリオンだったのだ。そうして願わくば、バシェの「音響彫刻」がすべて修復され、いずれリアルに甦ることを私は夢見ていたい。夢はそう難しいことばかりではない――。

コメント