|

| 【はい、お馴染み野末本です。第3弾でございます】 |

奇想天外なズッコケエロネタで笑いを誘う、野末陳平著『ユーモア・センス入門 学校職場・家庭を笑わそう』(KKベストセラーズ/初版は昭和43年)の第3弾――。

私はこの本を“野末本”と称している。ちなみに前回は、「アキストゼネコの恋占い」や「ユゲの道鏡」の巨根伝説、それから「男性自身の性能テスト」を紹介した。

比較的今のところ“野末本”は、各古書店やネットオークションサイトで入手しやすくなっている。珍本・迷本のたぐいでありながら、当時は爆発的な部数を誇っていたようで、そのせいか今では市場によく出回っている。一度読むと、確かに病みつきになるのだ。かくもエロネタは、男性にとって脳裏に刻み込まれやすい――ということはいえるかもしれない。

さて今回は、この本の中から「キスの定義」を紹介しよう。

接吻の話

第2講「笑わせるタネの特集 学校・職場・家庭を笑わそう」の中で、面白可笑しく「キスの定義」がなされている稿がある。

その前にまず、基本的な教養ということで、キスとは何か――。

誰もが知っているとおり、日本語に訳すと「くちづけ」、また畏まった古い言い方では「接吻」(せっぷん)という。しかしながらこの「接吻」という語は、この21世紀において日常会話としては死語に近い語になってきた。ある種、時折意識的に表出するチャーミングな語という点においては、ORIGINAL LOVEの「接吻 kiss」(1993年)を思い起こす。タイトルとともにたいへん有名な曲である。

キスについて。旺文社の『オックスフォード現代英英辞典』(第8版)には、こうある。

《To touch sb with your lips as a sign of love,affection,sexual desire,etc,or when saying hello or goodbye:They stood in a doorway kissing》

愛や愛情、性的欲求などのしるしとして、またはあいさつやさよならを言うときに唇で相手の唇などに触れること――。

実にまっとうな表現である。つまりキスは、親しさを込めた愛情表現であったり、単にあいさつとして触れあうなど、幅広い表現性があり、生活の中でそれがじゅうぶんに活用されるであろう相応の汎用性があるということだ。

一方、日本語圏の語彙に通暁した『岩波国語辞典』をひくと、こうある。

《相手の唇・手などに自分の唇をつけること。愛情や尊敬のしるし。くちづけ。キス》

あまりキスに対する畏敬の念やプライオリティが感じられず、しらっとしている。日本人としては鈍感なほど、キスに対する観念が薄い気がする。

ところで個人的に、「接吻」という言い方がたいへん気になっていたので、Wikipediaで調べてみた。すると、キスの訳語である「接吻」の出現は、明治期にさかのぼるという。

初出は、1816年(文化13年)の『ドゥーフ・ハルマ』(“道訳法児馬”。江戸後期の蘭和辞典全58巻)。長崎の出島に滞在していたオランダの商館長ヘンドリック・ドゥーフ(Hendrik Doeff)の著作物で、幕府の命によって日本人数名がこれを翻訳編纂したという。ただし「接吻」という語は、もと中国語の「吻」に拠っているともあった。

口吸ふの話

ちなみに明治期に「接吻」という語が登場する以前の、つまり近世より古い時代においてキスの行為に当たる語は、なんと「口吸ふ」(口吸う)といっていたらしい。

「口吸ふ」――。

この語から、現代人が日常的なキスの行為を連想することはかなり難しい。いにしえの貴族や武士、あるいは一般の商人やお百姓さんは、女性を相手に、セックスの時に口で相手の体や唇を吸いまくっていたのではないかと想像する。さらに想像すれば、吸われた方の顔は茹で蛸のように赤くなっていたのではないか。

宇治拾遺物語に「博打の子の婿入り」という面白い話がある――。

博打打ちの倅が醜男で、ある金持ちの家の娘に婿入りを画策し、イケメンだといって騙して結婚したので、日頃顔を隠して生活していた。ある夜、博打打ち(醜男の父)がいいことを思いつき、金持ちの家に忍び込み、鬼に扮して倅たち二人が寝ている天井から「おい、イケメン」と声をかけた。

「この娘は3年前からおれのものだ。おまえはどうしてここにいるのだ」。

天から鬼の声がして、二人のみならず舅夫婦たちもたいへんびっくりして怖がった。婿は鬼にこう言った。「わ、わ、私は何も知らないで、ム、ム、婿にきました。お~お助け下さい~」。すると鬼はこう言った。

「ならば命が惜しいか、顔が惜しいか」。

困り果てた婿に対して舅は「命は惜しいから顔を差し上げますと言いなさい」と口添えする。婿はその通りに鬼に言った。

「い、い、命は惜しいので、か、か、顔を差し上げます」。すると鬼は、

「ならば、吸うぞ、吸うぞ」と言った。婿は顔を抱えて「ああああ」と叫んだ。

やがて鬼は立ち去り、舅たちは暗がりの中、蝋燭の灯りを頼りに婿の顔をじっと見た。その顔はひどく醜かった。

すっかり気を落として嘆き悲しんでいる婿に対し、舅は深く同情してこう慰めた。

「可哀想だから、私の宝物をやろう」。

その後舅は、不憫な婿にたいへんな世話をして、婿と娘を新しい家に住まわせたりしたそうな――。

鬼(婿の父が扮している)が「吸うぞ、吸うぞ」と言っている行為は、まさしくキスを意味していると思われる。それも現代的なキスではなく、「口吸ふ」である。

婿もどういうわけか、本当に怖かったのか「ああああ」などと叫んだりして、結果的に“鬼に「口吸ふ」をされて顔が醜くなった”とする一幕の演出が功を奏し、博打打ちの企ては見事にうまくいったという話になっている。

イケメンの婿が鬼にキス=「口吸ふ」をされてたいへん気の毒に思った舅の立場もまた、滑稽で面白い。人生、破れかぶれになって「ああああ」と叫んでみるのもいい。今はイケメンにしろイケ女ンにしろインスタで溢れかえっていて見飽きるが、これに倣って現代人もキスを拒否し、「口吸ふ」を選ぶべきである。まことに縁起のいい話である。

日本人のキスについての考証

そんな冗談はともかく、日本人は古来より、愛情表現としてのキスに対し敬愛心がなく、その代行として変態性欲的な「口吸ふ」に固執していた。

先述したオックスフォードの辞典にあるような、愛情表現だとかあいさつだとかというキス(唇を合わせる程度)の習慣がまったく無かった――むろん今もない――のである。日常的に、個人と個人のあいだで親しみをあらわすための、いわゆる「身体上の交接」は、せいぜい手を握り合うか、肩を寄せ合って抱き合うくらいのことに限定されていたのだった。

俯瞰して、日本人以外の東洋人がどうであったか、すなわちキスという行為に対する許容性が他の東洋人にあり得たかどうかについては、恐縮ながら、おいおい私自身が知見を蓄えるまでこの論題を先延ばしさせていただくとして、少なくとも日本人においては、ある一定以上の親しみがあるときに抱き合ったり、性交渉をするということはあるにせよ、初期段階の愛情表現のステップアップとして「キスを用いる」という手段がなかったということは、すなわちこれ、性交渉の初期の段階でいきなり「口吸ふ」行為に大展開してしまうのだから、その男性の一方的な変態性欲に対して女性は、たいへんしんどい時代を永劫生きてきたことになり、不合の社会観のありようであったと想像せざるを得ない。

到底落ち着くことのできない社会的な位置づけに入牢せざるを得なかった女性は、まことに不幸とも思え、むろん各々の時代の社会条件上、性的同意という概念がきわめて男性側に薄かったわけである(※性的同意に関しては諸外国においても同様にして希薄であった)。その究極的な男尊女卑の象徴が、公娼制度であった。

「口吸ふ」というのが単に唇を合わせる程度のキスではなく、当然吸って吸って吸いまくっていた行為であると仮定して、唇の接触により性的興奮を高めるというよりも、吸う――つまり吸引自体に行為の力点と作用点があるのだから、どう見てもそれは下品な(下等な)行為なのである。例えば、カニの甲羅に残っているカニミソを吸うというのも、私は下品な行為だと思っている。

欧米人の生活習慣であるキスが、おおむね日本人に定着し出したのは、戦後のさらに後のことであるが、それが習慣として定着していると言えるかどうか、単にキスの行為や光景が珍しくはなくなったというだけのことであって、いまだ日本人は、キスという行為そのものを文化的に、皮膚感覚的に受け入れてはおらず、馴染んでいないのではないかとみるべきかもしれない。

ただし、幕末期のヘンドリック・ドゥーフさんがつくった蘭和辞典のおかげで、日本人の「口吸ふ」といった下品・下等な吸引行為が一気に廃れ、純真なる「接吻」というものに置き換わったとするならば、彼の功績ははかりしれない前進であっただろう。言うなれば、キス革命である。キスをもって文明人としての適正さを計れ――といいたかったのだ。

|

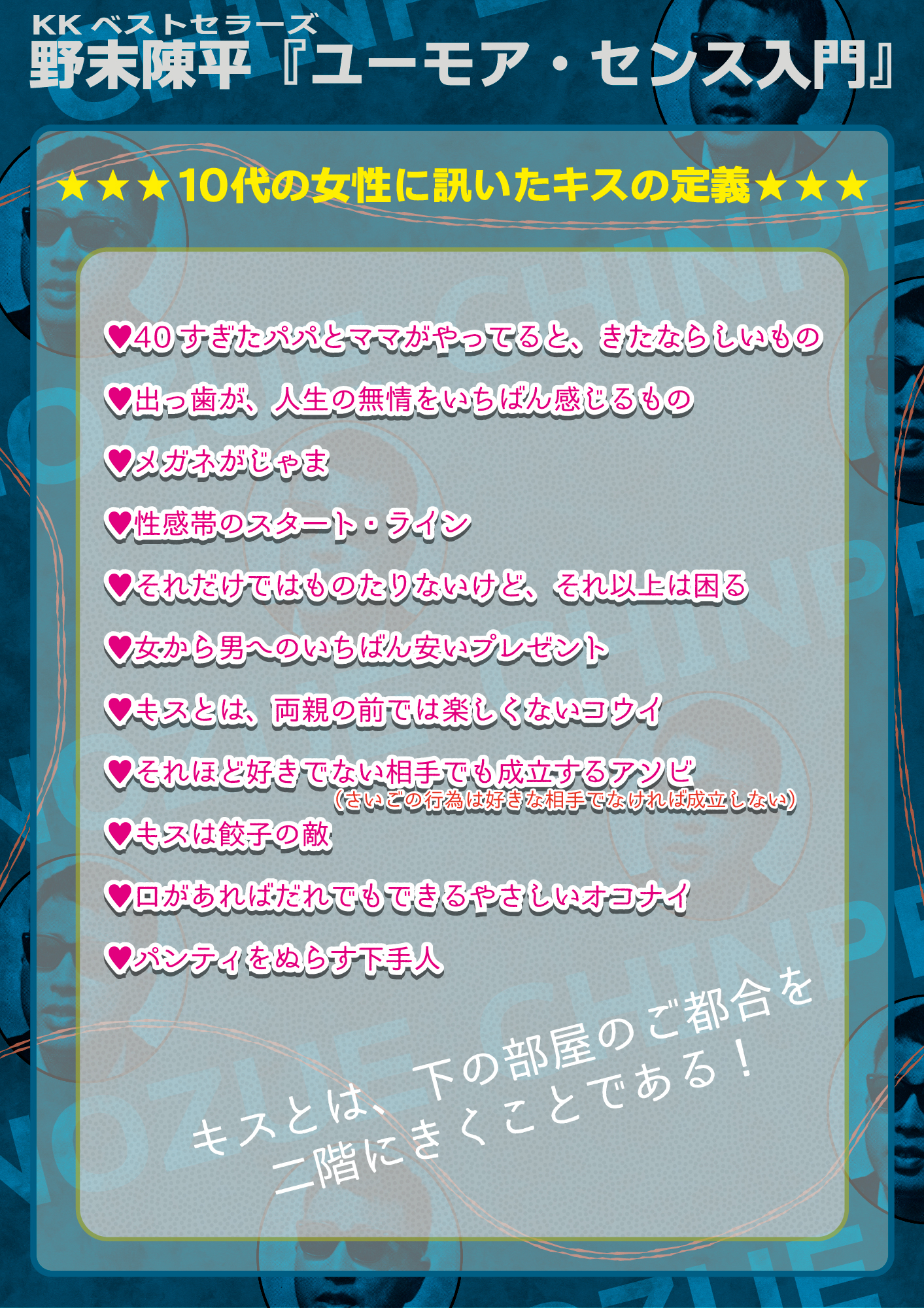

| 【10代の女性に訊いたキスの定義】 |

野末氏のキスの定義

さて最後に、野末本による「キスの定義」である。

野末氏は、「キスとは、下の部屋のご都合を二階にきくことである」という“ユカイな定義”を持ち出してきている。これはあくまでジョークであるが、面白い。

と同時に、たいへん意味深でもある定義だ。この定義の発案者がいったい誰なのか、野末氏はいっさい記していないけれど、世の男性がキスをもってセックスの了解(同意)を得たと解釈する向きは、日本人のみならず欧米人もそうであったのだろうと思われる。ところがけっしてそうではありません――というのが、今の時世の性的同意の解釈であり、これらのことについてはあらためて後日別稿にしたためたいと思う。

そういう“ユカイな定義”を前段として、野末氏は10代の女の子たちに、キスの定義とは何かを考えてもらったのだそうだ。

その内容は、画像の中味を読んでもらいたい。

「性感帯のスタート・ライン」というのは言い得て妙だし、「それだけではものたりないけど、それ以上は困る」というのも全く面白い。

野末氏が“最高傑作”として2つ挙げている点を注目したい。

「口があればだれでもできるやさしいオコナイ」。「パンティを濡らす下手人」――。前者はともかくとして、“パンティを濡らす下手人”っていったい。

私の勝手な想像を書いてみる――。

この女の子は、積極的に男をくどいた。寡黙で大人しい彼を誘惑し、ムードを盛り上げてキスをした。ここまではよかった。ただ、キスをして舞い上がったのは自分だけ。相手はちっともノッてくれず、しょぼくれている。女の子はあえなく撃沈――。濡れたパンティが女の哀愁を物語る。

「ま、オトコなんて、他にいくらでもいるわヨ。クヨクヨしなさんな」と女友達。

「そうね。そうだわね。あたし、ちょっとコインランドリーに行ってくる」

濡れたパンティをコインランドリーで洗うのに、小銭がないのだ。近所のスーパーに行って、千円札をくずしてくる女の子。

帰りにチャリンと自販機でポッカのコーヒー缶を買い、飲み干す。散けた古着のジーンズの尖端が、乳色の太もものあたりを軽くくすぐる。一吹きの風がアスファルトに転がっていた半透明のハンバーガーの包み紙を舞い上げた。

「そうね。どこにだってオトコなんて、転がってるわ。前進あるのみ」

けたたましくサイレンを鳴らした紅い車が、目の前を通り過ぎていった。

コメント