Barrelすなわち「樽」(たる)について書いてみる。

その前に少し脱線するが、樽で思い出すのは、タカラトミーの大ヒット玩具、「黒ひげ危機一発」だ。

これは子供の頃、おもちゃ屋で買ってきてよく遊んだ。単純に思い出すのは、複数人で順番に短剣を樽に刺していって、黒ひげ男が吹っ飛んだ人が負け、という遊び方なのだが、ディテールとしては実はこうなっているらしい。

――海賊が何者かによって縄で縛られ、樽の中に捕らえられている。仲間は黒ひげ男を救出しなければならない。そこで短剣を樽に刺していき、縛っている縄を切り、海賊を助け出す――と。

本来、海賊が吹っ飛べば救出したことになるのだから、ルール上“勝ち”になるのだが、それがいつの間にか、吹っ飛んだら“負け”、というルールになってしまった。面白い。しかしそれにしても「黒ひげ危機一発」はベストセラー商品だ。

*

|

| 【『洋酒天国』第7号】 |

樽。酒飲みのための小冊子『洋酒天国』第7号で、「西洋合財袋」というコラムがあり、樽について書かれている。筆者は春山行夫(作家・コラムニスト)という人である。

樽は、日本のと西洋のそれとを比べると、構造的に格段の相違がある。西洋の樽は樽板の上下が“二重アーチ”になっていて、建築構造上堅牢な容器になっているという。この樽板の曲線によって、運搬するにも都合が良く、横にして転がすこともでき、胴の丸みによって樽の向きを簡単に変えることができる。

歴史上に現れた樽としては、紀元前、ギリシャの哲学者ディオゲネスの樽が有名であるといい、この樽はギリシャ語で粘土製の大きな容器を意味している。したがってそれは大きな粘土の瓶(かめ)であったから、今日の樽の歴史とは無関係である。

|

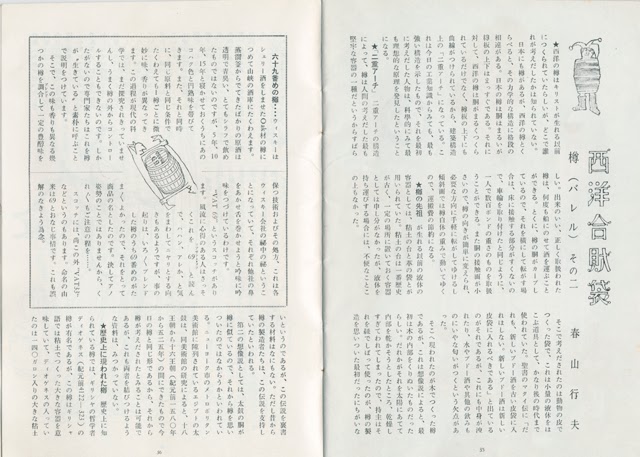

| 【コラム「西洋合財袋」】 |

そのほか、ヘロドトスの『歴史』では、葡萄酒を椰子の木で作られた樽で運搬した記述があるらしく、さらにストラボンの『地理』によれば、ゴール(フランスの古名)で樽の内部に“ピッチ”(瀝青)を塗る技術があったらしい。いずれも紀元前の話であり、春山氏のコラムを掻い摘まんで書いてみた。

もう少し「樽」について調べてみようと思い、平凡社の『世界大百科事典』(初版)を引っ張り出してきて、調べた。

日本では古来より円筒形の木製容器として「桶」(おけ)というのがあるが、蓋がないのが桶、あるのが樽、という区別らしい。『延喜式』にも樽の名称が出てきて、それらの呼称の区別がその時代はまだ曖昧だったようだ。『古事記』の“本陀理”の「たり」が「たる」と変じたと、本居宣長の説が示されている。江戸時代になると手樽、柳樽、遍樽、指樽などと種類が多く派生したとも述べられている。

一方の西洋樽について、『世界大百科事典』の記述をさらに読んだ。

建築構造上の二重アーチ、ギリシャの哲学者ディオゲネス、ヘロドトスの『歴史』、ストラボンの『地理学』、ピッチ…あれ? なんだか『洋酒天国』で書かれていた内容と瓜二つに思える。何度も読み返してみたが、やはり瓜二つだ。おかしい。まったく違う書物なのに、何故?

よくよく見てみると、驚いた。『世界大百科事典』の「〔西洋〕樽」についての記述は、同じ春山行夫氏ではないか。びっくり。この偶然には驚く以外にない。

この事典の初版が出たのは1966年で、『洋酒天国』第7号は昭和31年すなわち1956年。つまり10年前の春山氏の『洋酒天国』の原稿が、ほとんどそっくり『世界大百科事典』で採用されたことになる。そもそも春山氏はタル博士なのだろうか。

その「西洋合財袋」のコラムの左ページには、どうも開高健氏が書いたと思われる、「六十九番めの樽」というミニコラムがある。これまでの真面目な樽の話とはかなり違う。ウイスキーの“VAT 69”の話。大人の話。

この手の話が好きな開高氏の原稿は、『世界大百科事典』ではどこにも見当たらない。当たり前である。

コメント