|

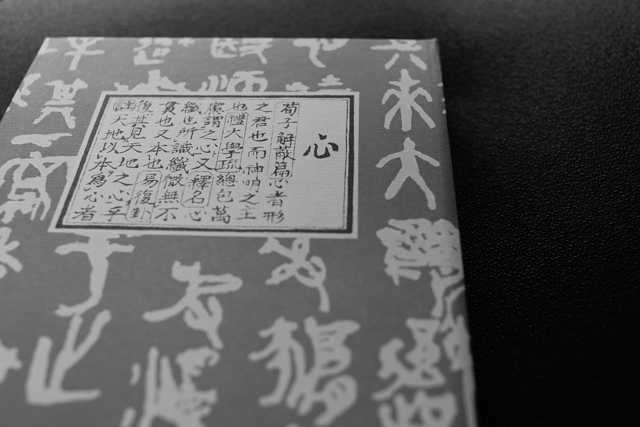

| 【夏目漱石『こころ』】 |

夏目漱石の小説を読み終えると、いつも雑駁とした気持ちに駆られる。様々な思念が頭をよぎりすぎて、判別しがたい感情の複雑な振幅にしばしの眩暈を覚える。

最初の眩暈こそ、高校時代に読んだ漱石の『こゝろ』(以下『こころ』)であった。このことについては、昨年、当ブログで高校3年時の読書感想文にまつわる話として、「漱石と読書感想文」で触れている。

あれは真夏。

高校野球の県大会で観覧応援するために、全生徒が大型バスに揺られながら県内の野球場へ向かうその車中でのこと。友人が新潮文庫の『こころ』を読んでいたのに感化され、私もあとでそれを買った。しかも『こころ』を読まなければならぬ、という追い立てられた奇妙な動機で。

その夏の読書感想文の提出は結局、武者小路実篤の『友情』にしてしまったのだが、私はひそかに『こころ』で眩暈し、読後の印象を濃く胸に焼き付けて、のちのち深く文豪漱石に傾倒していくことになる。

*

そうしてあれから26年――。再び私は『こころ』を読み、改めて漱石の小説の面白さに胸を躍らせた。

26年前の、あの夏の日の野球応援の光景が甦る。

と同時にその高校時代の、旧友との交遊にまつわる実際的な、人間のエゴイズムについて、個人的な幾許かの経験を小説と重ね合わせて思い起こしてもみた。そこには大小の違いはあるにせよ、残酷な、心を傷つけ合う悪の遊戯があったように思えてならなかった。そしてそれらが、事象の程度こそ違えど、結局は「先生」の「遺書」のような自己告白譚となることに、今更ながら恐ろしい因縁を感じるのである。

今回『こころ』を読むにあたって、いくつかの関連本にも目を通した。そのうち、吉本隆明著『夏目漱石を読む』(ちくま文庫)から作品を繙くとするならば、『こころ』は漱石paranoiaの魔群であるかのような印象を受ける。

がしかし、そのparanoiaの交差の矛先がやや青みを帯びて幾分爽快に感じられるのが、「上 先生と私」だ。それは先生と「私」の鎌倉での出逢いの章である。

「上 先生と私」。出逢いの顛末がかなり幻惑めいていて面白い。そもそも「私」はいったい先生の何に惹かれたのだろうか。そのことに注意して読めば、漱石のparanoiaの一端が感じられるはずである。

鎌倉。夏。そして海。

先生と「私」の出逢いの顛末は、これらの背景を能動的に突き動かす太陽、苛烈に肉体を照射するそのエネルギーこそが、幻惑の場の重要な装置となっている。

そうした太陽の下、「私」は活発に五感と心を動かす。やむを得ずではなく、かなり積極的に。それも太陽のエネルギーによって動かされている。海岸にて、「私」は先生を見つける。それはこういう表現になっている。

《私はじつに先生をこの雑踏の間に見つけ出したのである。》

(漱石『こころ』角川文庫より引用)

海岸あるいは海の、うじゃうじゃといる雑踏の中から、何故「私」は先生を視覚としてとらえたのであろうか。何故「私」は先生にひどく関心を持ったのだろうか。

「私」はその瞬間から先生というたった一人の存在を雑踏の中から浮かび上がらせ、固執して視覚的に追い続けることになる。これが「見つけ出した」の意であり、先生という輝く何かに惹かれたからだ。つまり、「私」は無意識か意識してか、最初から鎌倉でそれを見つけ出そうとしていた、ということになるのではないか。

以後、「私」の視覚のフォーカスは、常に先生に向けられている。「特別の事情」のないかぎり、先生を見のがしたかもしれない、とも書いている。先生を見つけ出したのは、一人の西洋人を連れていたから、ともある。

それにしても何故「先生」がフォーカスの被写体となったか、不可解ではある。《どうもどこかで見たことのある顔のように思われて》とあるが、「私」は思い出すことができない。思い出すことは絶対に不可能だとも分かっていたはずだ。

いずれにせよ、偶然先生を見続けていたのではなく、あくまで「見つけ出した」のである。掛茶屋で。ここのところが面白い。その後も「私」は、海に出た先生を注視し続けるのであった。

「私」はどうも執着心が強いらしく、先生に接近する目的を定め、さっそく翌日にはトライしている。しかし、その日は空振りに終わる。さらに翌日、「私」は浜で先生を見つける。がやはり3日目も空振りに終わる。こうしてその翌日もまた同じ失敗を繰り返す。

が、その瞬間はついにやってきた。

ある時ようやく、「私」の目的が達せられる。海から上がってきた先生が着衣する時、ぽとり眼鏡を落とした。「私」はこの瞬間、絶好のチャンスを得た。何が何でもこのチャンスを逃すまいと思ったはずだ。

「私」はすぐに眼鏡を拾い、先生に渡す。まるで偶然を装って。先生はありがとうと言い、接触の目的は達成された。以後、「私」と先生は懇意になる。

*

しかしながらそれが皮肉にも、先生にとって悲劇の始まりとなってしまう。言わばそれまで身体の内側に燻っていた悲劇の火種が、鎌倉で「私」と出会うことによって引火し、よりいっそう心が乱されて大きく再燃焼する。そしてついには《死》を迎える。

こうしたことを考えると、ある意味、「私」が先生を追い込んだことになるのではないか。「私」が先生を《死》へと向かわせるレールを、無意識かつ急速に敷いてしまったのではなかったか。

「私」は最初の鎌倉で、先生の背後に漂う《死》の影を見つけ出した、のではない。むしろその逆だ。

それはあの太陽の下、真夏の海でひたすら海で泳ぐ先生の姿に惚れたからだ。若々しい《生》の姿に。「私」はその虜になったと言える。海岸での脱衣と着衣の印象としての繰り返しが、肉体のほとばしる魅力を際立たせ、「私」はその先生の《生》の美しさを見たのだ。

この点では漱石の、何ものも患わない象徴的な若者の健康体への憧憬と受け取るべきであり、paranoiaの兆候がそちらに富んだ形跡とみられる。

この小説はそうした肉体の《生》に憧れつつ、人間の俗悪な心の交差によってそれを打ちのめしていく筋で描かれている。後半のKの死――唐紙にほとばしった血潮――はその末路的な象徴に思える。

『こころ』を高校時代に初めて読んで以来、相互の人間の心のもつれ、俗悪さ、醜悪さ、あるいは内面描写といった観点でこの作品を観察した気でいたのだが、いま私はこれを、それだけでは済まない、以上のような身体性の問題すなわち肉体の形成と、それを憧憬する内面性とを絡ませてなんとか小説的に何かを得ようとした漱石の足掻きと感じ取った。むしろ健康的肉体へのジェラシーが芽生え、俗悪醜悪な心に翻弄されるレジームかも知れない。

メンタルがフィジカルを超えることができないという宿命的人間とその社会の内側に潜むジェラシー。時にこの小説から明治国家の終焉性という文脈がよく語られるが、それもまた時代潮流と文明化におけるメンタルとフィジカルの関係の衝突ととらえることができよう。

コメント