|

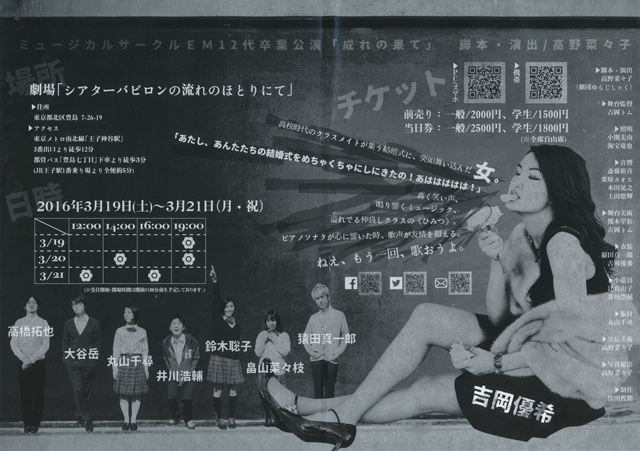

| 【『成れの果て』フライヤー】 |

去る3月21日、慶應義塾SFC(湘南藤沢キャンパス)のミュージカルサークルEM12代卒業公演『成れの果て』を観た。劇場は東京北区にある小劇場「シアター・バビロンの流れのほとりにて」。

脚本・演出:高野菜々子(劇団ゆらじしゃく)、キャスト:吉岡優希、猿田真一郎、畠山菜々枝、丸山千尋、井川浩輔、大谷岳、鈴木聡子、高橋拓也(敬称略)。その日は楽日で、私はマチネを観たのだった。

劇が始まってまもなく、“ジョン・レノン”が登場する。“ジョン・レノン君”とでも言いたい。私はこんなことを思い出した。作家サリンジャーが亡くなった6年前、『ライ麦畑でつかまえて』の本を手に取ったことがあるのだが、私はそれを読まなかった。かつて卒業した高校の担任が、当時卒業文集の中で、サリンジャーの『ライ麦』を教えてくれた。サリンジャーの死が卒業文集での担任の贈る言葉を思い出し、私は『ライ麦』を手にしたのだ。だが、それを読まなかった。読めなかった――。このことは後で書くことにする。

ミュージカル『成れの果て』も例外なく、演劇の約束事として劇は闇から始まった。劇場が作り出す真の闇というのは精神衛生上恐ろしい。私は演劇を観るたびにそう感じている。しかしながら『成れの果て』の始まりの闇は、何かが違った。単なる闇ではなかった。本当は短い時間の闇だったのだろうけど、私には長く感じられた。

そうだ、闇から光に転じる間に時空が変わってしまったのだ。しまった、やられたと思った。『成れの果て』という別の星に私は連れ去られてしまったのだ。

闇は本当に恐ろしい。ほとんどの者が、時空が変わったことに気づいていない。そこはもう元の場所ではないのだ。そうであった。ここはバビロンだ。古代都市である。空気が冷たく張り詰めた闇の使者に、五感は静かに揺さぶられていく――。

*

闇から光へ。照らされたのは教室。高校時代のクラスメイトが男女7人集い、若い二人の結婚式が賑やかに進行する。《柏木信也と柏木英理の結婚式》。それは手づくりの、ささやかな結婚式であり、高校時代の思い出話にも花が咲く。同窓会を兼ねたこの結婚式は、結ばれた二人を祝すとともに、和やかで温かい雰囲気に包まれている。なんと幸福なひとときであろう。

ところが幸福なひとときは、長く続かない。そこへ一人の女が突如として舞い込む。なんと美しいスレンダーな女だろう。だがケバい。

ケバい。ケバい。実にけばけばしく破廉恥だ。ともかく女の高慢な態度がそれまでの雰囲気をすべてぶちこわしている。一体彼女は何者なのだろうか。7人は皆、その女の態度に呆気にとられる。どうやら女は、二人の結婚を祝う気などさらさらないようだ。

それどころか、事態は急展開するのだった。美しくケバい女は、ここに集まった彼らの過去の、衝撃的な秘密を暴露していく。一人ずつゆっくりと、優しく、丁寧に。

結婚式は修羅場と化す。次々とそれぞれの者の過去の秘密が暴かれていく。不倫をした女。ピアノが弾けなくなった男。金を盗んだ男。その盗まれた金が、ある女の中絶の費用に使われた事実。中絶した女の相手とは…? 引き裂かれていく愛の結晶のむごたらしい仕打ち。果たしてこれらを暴露した女の、幸福な結婚式をぶちこわしたねらいとは? 美しくケバい女の、決して暴かれてはならぬ過去とはいったい…。

*

|

| 【『成れの果て』フライヤー裏面】 |

展開の面白さとその細部を追っていけば、とてもここでは字数が足らなくなるから、断腸の思いで割愛するしかないのだけれど、演出の高野さんのこれは、おそらくこれまでの舞台経験で血を流してきた総結集とも言うべき、シリアスとコメディをふんだんに盛り込んだミュージカル形式の愚直な人間絵巻である。ここでの人間絵巻のドロドロ感そして壮絶さは、心臓を最高潮に奮わせながらもむしろ観ていて爽快なほどであった。キャスト陣のミュージカルとしての揺るがぬ実力もまた魅力的である。

個々の役者としてみても、性格派俳優揃いでしっかりとした演技陣であった。

若くて落ち着いたキャラクターを違和感なくこなす猿田真一郎さん。彼の傍で寛容な心と迷いとの葛藤を見事に演じきった畠山菜々枝さん。音楽で喩えれば全体の調性とリズムの役割を果たした井川浩輔さんと鈴木聡子さんの喜怒哀楽。

さらには、舞台全体の色調にハレーションを起こさせ、孤独なる人間の裏表としたたかさをシュールに演じた大谷岳さん。哀愁漂う歌声と、こすっからい女に瞬く間豹変してしまう丸山千尋さんの卓越した演技力。そうしてあの美しくケバい女を演じた吉岡優希さんは、愛を表現するのが実にうまい。人と人との間にある愛。愛は人を優しく包み込み、時に深く傷つけてしまうものだが、本当の優しさと悪女を演じられるのは、吉岡さんに愛情溢れる心があるからなのだ。

おっと――忘れるところであった高橋拓也さん。

彼こそは、場内を大きな笑いに誘った“ジョン・レノン君”。

思いきって言ってしまおう。彼は慶應義塾SFCのダスティン・ホフマンである。内向性がキャラクターの裾野を広げて、とんでもない人物を作り出してしまえそうな気がする(そう言えばダスティン・ホフマンもブロードウェイで『セールスマンの死』を演ったのだった)。

いや、ダスティン・ホフマンの話は忘れていい(彼が主演した『卒業』の映画も思い出さなくていい)。

あれは確か、私が小学2年生だった頃、ジョン・レノン死亡のニュースが流れた。衝撃的なニュースだった。彼を撃ったマーク・チャップマンなる男は、その時『ライ麦』を持っていたのだという。銃で撃たずに『ライ麦』をジョンに渡していたら、彼のその後の人生はまったく違ったものだったはずだ。

ともかく私の高校の担任が卒業生に言いたかったのは、『ライ麦』をぜひ読んで、内なるモラトリアムな自分に着火せよ、自分なりの大人への道を歩め、ということだった。

私は今こそ、『ライ麦』の主人公のホールデンと出会うつもりである。ホールデンの“成れの果て”を読まなくてはならない。慶應義塾SFCミュージカルサークルEM12代卒業公演『成れの果て』のキャストとスタッフ、そしてその卒業生の皆さんへ、感謝の意を表すると共に、心から前途を祝したいと思う。

コメント