|

| 【問題作?とも言える映画『ユメ十夜』】 |

先日、大相撲の初場所で大関・稀勢の里が、自身における“悲願”の初優勝を成し遂げた。そうして連日、「日本人横綱が19年ぶりに誕生」という“歓喜”の話題を多くのメディアが取り上げた。私も長年、稀勢の里を応援していた一人として、このことは夢のような喜ばしい出来事であった。

ところが、あるワイドショーを見ていて、私は妙な空気を察した。一人の女性コメンテーターが、この話題の輪の中に入るべく努力し、「稀勢の里優勝」と「横綱昇進」に関するコメントを述べたのだけれど、その女性コメンテーターはどうやら普段、大相撲を観ていないらしく、稀勢の里関についてもほとんど知らなかった様子で、ちんぷんかんぷんとまでは言わないまでも、そのコメントの中の“悲願”と“歓喜”の感情が実にちぐはぐで空疎な、〈あなたはいったい何に喜んでいるの?〉と逆に問い詰めたくなるような内容に、すっかり興が醒めてしまった。私はこの熱狂の雰囲気の《泡沫》を感じたのと同時に、自分の“知らない感じていない”ことをつらつらと喋るのは実に「軽薄」で恐ろしいことだ、と鳥肌が立った。

§

|

| 【河出書房新社のムック本『夏目漱石 百年後に逢いましょう』】 |

「軽薄」と言えば、最近、映画『ユメ十夜』(2007年公開・「ユメ十夜」製作委員会)をDVDで観た――というと製作者に怒られてしまうが、この映画はけっこう漱石ファンの間で酷評されている。これは漱石の『夢十夜』の原作を、11人の監督によるオムニバス形式で映像化した日活配給の日本映画である。一般人のあるレビューでは、《漱石無残》と罵られていたりして、全体としてもほとんどそういう感じの批評のレッテルを貼られた作品だ。だから私自身も、しばらくこの映画を観ることをためらって、そうした先入観を吹き払うことができずにいた。

ある日私は書店にて、漱石関連の記事が読みたくなったのを理由に、文芸誌『新潮』の最新号の本を探した。あいにくその時、『新潮』の最新号が見当たらず、立ちすくんでどうしたものかと考えあぐねていたところ、目の前に、奥泉光責任編集の『夏目漱石 百年後に逢いましょう』という河出書房新社のムック本があったので、これがいいと思い、それを買った。こういうことは、たまにある。

この『夏目漱石 百年後に逢いましょう』がなかなか、充実した内容で、著名な作家らによる漱石対談だとか、各作品の新たな着眼点とも思える解説エッセイ、その他コラムやら何やらで、とにかく漱石フリークを押し倒さんとする勢いの、それは篤いムック本となっていて、偶然これを見つけたことに心地良い安堵を覚えた。今更ながら漱石が、言説多岐にわたる深みのある作家であることに驚かされる。

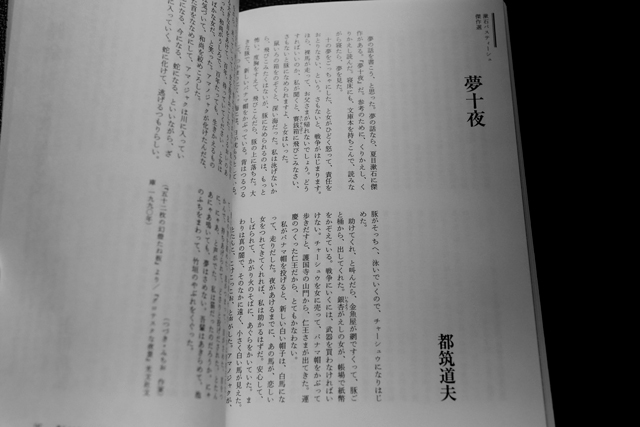

さて、話が前後して恐縮だが、何を隠そうこの『夏目漱石 百年後に逢いましょう』で、“漱石パスティーシュ傑作選”として括られた、都筑道夫著の「夢十夜」を初めて読んだのである。これを読んだ途端、あの映画『ユメ十夜』がそぞろ観たくなったのだった。

|

| 【都筑道夫「夢十夜」】 |

私は、都筑道夫著の「夢十夜」の存在を知らなかった。どうやらこれは、1990年の光文社文庫の『五十二枚の幻燈たね板』からの拠出だそうだが、都筑道夫と言えば私にとって、『洋酒天国』で馴染みのあるショート・ショートの数々であり、ペダンチックとは縁のない商業作家というイメージがある。そんな都築氏が漱石の作品に連関して過去に書いていたとは、正直びっくりした。

彼の作品の「夢十夜」もまた、その特質が具わった面白い話に置き換えられていて、漱石と彼独特の文体が適当に混合された、美味いブレンド・コーヒーと化して、読んでいて思わず唸ってしまった。彼はここで、漱石の『夢十夜』をくりかえしくりかえし読んで寝たら、夢を見た、と書いている。が、そのブレンド・コーヒーと化した夢の始終を実際に見たとは、誰も信じないだろう。女は出てくる、深い海が出てくる、豚になめられる、パナマ帽、護国寺の仁王さま、和尚、百年たっても、百年たっても、蛇、鷺、青坊主、猫、吾輩――。読み人に対する漱石の夢のパーツの、言わば烏合の衆攻めである。しかしながら都築氏は、見事であった。最後の文章では冷たく筆をおろし、その場を立ち去っている。

§

そんな都筑道夫の「夢十夜」を読んだあと、長い間勇気がなく観ることができなかった映画『ユメ十夜』を観た――。

私は事前に都築氏の奇天烈な夢を脳内にインプットしていたから、この映画を観ても《漱石無残》というような、さほど度肝は抜かれなかったけれど、確かに、生粋の漱石フリークが原作の『夢十夜』を読んだあとに、いきなりこの映画を観ては、ならない…かも知れない。

そう、そこで私は考えた。悩める漱石フリークに幾分か納得してもらえる手段を。

できうるならば、是非、イタリア映画の巨匠、ピエル・パオロ・パゾリーニ監督の『デカメロン』などを事前に観ておくと、漱石の小説と映像のギャップを埋める橋渡しになるであろう。おそらくこれは、かなり意味深な橋渡しになると思う。

『ユメ十夜』が酷評される訳というのは、それらを作った側の問題に一理あるわけだが、もしかすると漱石自身は、本当はこんな映像の世界を頭に思い描いて書いたのかも知れない、あるいは書きたかったのかも知れないと考えると、見方は180度変わるはずである。

そもそも私は、はなからこの映画が標榜している“エンタテイメント!”というワードが気に入らないのである。メディアがこの言葉を使う時、それは真の意味のエンターテイメントではなく、無責任を決め込んだお遊びです、とこちらに透けて見えてしまう。すべてをエンタテイメント!で括っておちゃらけてしまう世の中に、本当のエンターテイメントの意味など分かりっこない。

それらは実は、ほとんどが映像美に優れた素晴らしい作品であるのに、たった一つ、意味を履き違えた“崩れた”作品が紛れ込んでいることに、観る側が腹を立てているのだろう。作品化に失敗したことに対してというのではない、まったくおちゃらけたお遊びで原作を台無しにしている、冒涜している、「軽薄」な一部の遣り口に、観る側は感じ取って腹を立てている。酷評している。

しかしだからといって、『ユメ十夜』という映画がダメな映画だとはまったく思わない。むしろ先入観に囚われず、観ておくべき映画であった。いずれにしても漱石の『夢十夜』における宗教的ドグマは、度合いはどうであれ、都築氏の奇天烈な夢と共通しているし、パゾリーニの描いた『デカメロン』や1969年の『豚小屋』のそれと何ら変わりない。『ユメ十夜』とて同じ。夢とは、「軽薄」な自己と向き合う宗教的ドグマなのだから。

こうしてまた一つ、漱石パスティーシュが増えていく。

そして最後に一言。稀勢の里、横綱昇進おめでとう。いい夢を見させてくれて、ありがとう。

コメント