|

| 【当時は衝撃的だった“YELLOWS”の男性版】 |

写真家・五味彬氏の90年代の集大成であるヌード写真集=“YELLOWS”シリーズを何度か過去に取り上げてきた当ブログにおいて、その“YELLOWS”のなんたるかを断続的に振り返っていこうという試みが、2016年9月の「写真集『nude of J.』」を境にぱったりと途絶えてしまっていたことを深く反省する。もっとこれに食い付いて継続的に追い込むべきであった。

当ブログにおける始まりは、2012年8月の「YELLOWSという裸体」である。今回取り上げるのは、そのシリーズのうちの一つ『Yellows MEN Tokyo 1995』(風雅書房)で、これは、男性モデル26人の全裸を真っ向からとらえたメイル・ヌード写真集である。

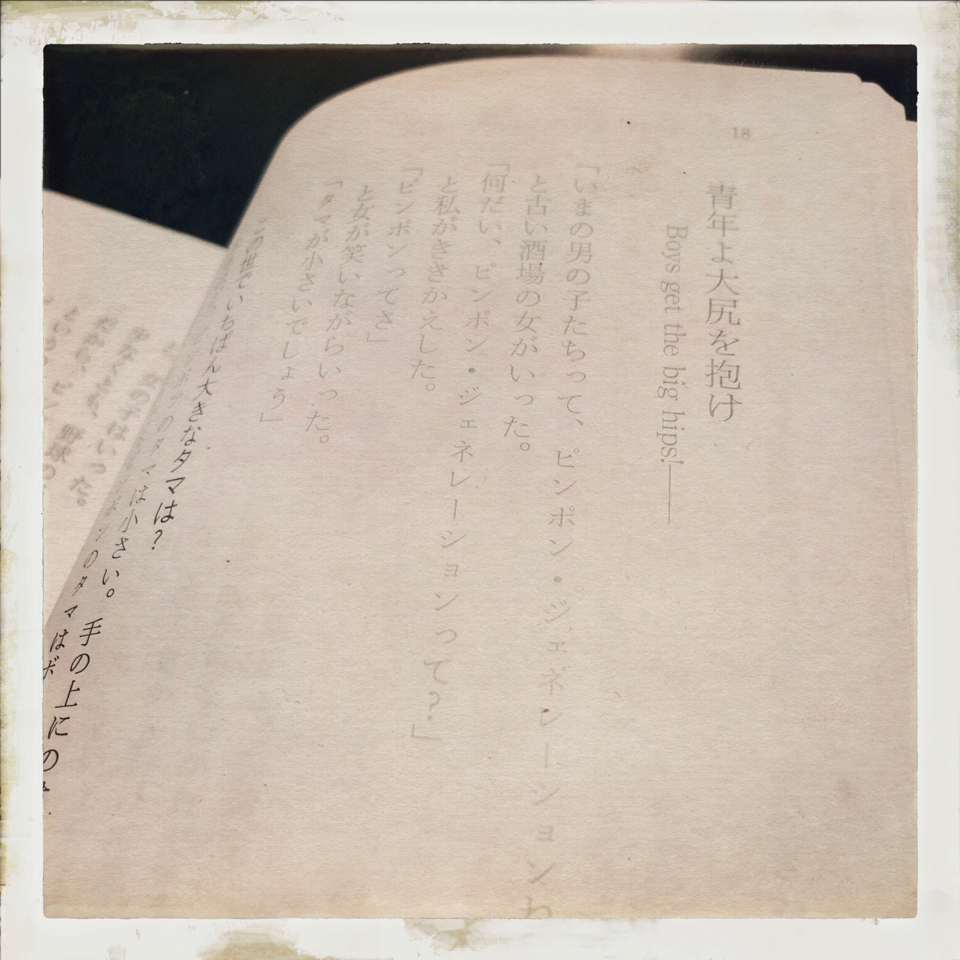

実を言うとこの本については、個人的に2017年の春頃に取り上げるつもりで用意していた。実際、本をスチル撮りしたこれらの画像は、その頃撮られたものだ。ところが、まったく別の事由が重なってしまい、取り上げることを忘れて、この本のこともすっかり失念してしまっていた。尚、“YELLOWS”シリーズに関する考察も不完全なままであった。なので、ようやく今、再び狼煙を上げる。90年代に大流行したあの“YELLOWS”シリーズの気炎を。こうして今、邂逅の機会を得た次第である。

本は、私の手元にある。手に取ったのは、およそ3年ぶりである。これを最初に見開いたのは、もう20年近く前のことだ。あらためてこの本を開いてみると、とても懐かしい気がする。私にとっては、少し大袈裟になるが、90年代のlegacyである。五味彬氏の“YELLOWS”シリーズの中で、最も入手が難しい稀少本と称されている『Yellows MEN Tokyo 1995』について、私なりの意趣で紐解いていきたい。

§

1995年に出版された五味氏のヌード写真集『Yellows MEN Tokyo 1995』のシューティング・データをつまみ取る。撮影スタジオは都内のバナナプランテーション(現・権之助坂スタジオ)。撮影日は1994年3月23日~25日。カメラはMamiya 645。

Mamiya 645は中判の一眼レフカメラで、おそらく使用したフィルムは、コダック(日本ではブローニーフィルムと呼んでいたりする)かと思われる。他の“YELLOWS”シリーズでは、当時最先端だったデジカメ(Kodak DCS3)が撮影で使用され、フィルムのような現像工程を施さずにダイレクトに撮像を抽出できる点で大いに画期的であったが、いかんせんまだ、画質が粗すぎ、写真集の品質をかなり損なっていた面があった。それに対してこの『Yellows MEN Tokyo 1995』は、従来のフィルムカメラを使用したため、写真の品質がたいへん良い。フィルムの優れた特性が画面に顕れている。

以下、本の帯のテクスト広告を引用する。

《YELLOWS MEN

撮影・五味彬

男だって脱ぎたい

女だって見たい

フツーのオトコたちのカラダ。

会社員からダンサーまで、男性26人のヌード》

(五味彬『Yellows MEN Tokyo 1995』帯より引用)

本の最初のページは、“INDEX”となっていて、男性26人の顔写真(モノクロ)、身長、体重、座高、バスト、ウエスト、ヒップの寸法、足のサイズ、血液型、職業、出身地が記されている。ある意味において彼らは、五味氏の“YELLOWS”の評判を聞いて集まった“collaborators”という言い方はできよう。出身地や職業は千差万別であり、その顔の個性に関しても、ベースとなるアウトラインは人それぞれである。こうした顔写真と経歴を眺めているだけで、多方いろいろと想起させられるものがあった。

例えば、「日本人の顔」というものをこのように並べて参照したうえで、その造形の民族的な特徴とはいったい何であろうかという第一の想起。

古代より地球上のあちこちに派生した無数のそれぞれの民族。顔の造形の同根または差異といった見地で、「日本人の顔」とはいったい――といった思考の入口に行き着くと、それに対する知識が、まるで基礎すら持ち得ていないことに気づかされるのだった。私はこれまで、ほとんどそういった観点で、“日本人とは何ぞや”という民俗学以前の民族学というところに、関心が及ばなかったのである。何の脈略もなく、浮ついた想像だけに頼って、つい「民族」とか「遺伝」といった言葉を口走り、そのロマンティシズムに駆られていただけかも知れないと悟った。

人がある生活環境下で、日々、必然的に周回しながら暮らし、その時々の心理や身体的感覚の影響を受けながら、無意識に顔の神経だとか筋肉だとか皮膚、すなわちその人の「表情」というものが現出されていると仮定すれば、その環境下における心理的作用というのは、とても重要な脳内のプロセスだということになる。顔の造形の基礎には、やはり民族的遺伝とか家系的遺伝といった要素があるに違いないが、頭髪スタイル(かなり個人の嗜好要素が強い?)といった箇所にまで想像が及ぶと、果たして本来の民族的遺伝における顔の造形の差異などといったことが、客観的に判断できる程度まで表出しているのかどうか、疑わしいではないかとも思うのだ。

ここに載せられた26人の男性らは、「日本人らしい日本人」と言っても差し支えないはずだが、何が日本人らしい顔なのかという根拠については、少なくとも私はよく理解できていない。しかし一見するだけで、彼らは日本人であるとおおまかに認識できる私の脳内は、いったいその顔をどう判断して見きわめているのか、ということなのである。ここがよく分からない。

ともかく、彼ら26人の男性は、たいへん鋭くカメラのレンズを見つめ、こうして眺めている私の顔を、逆に眺められているようにさえ感じる。何か言いたそうなのだ。だが、私には、まだその答えを見つけることができないのであった。

§

もう少し顔の話を続けよう。

写真は、シャッターを押したその「一瞬」を切り取るものである。だから、写真が現存する限りにおいては、その「一瞬」の時間に静止したまま、鑑賞者は被写体を眺め続けることになる。ここにおける彼ら26人は、ずっとその表情を変えたりしないし、年も取らない。これは動画であってもほぼ同じ解釈になり、動画の場合はその切り出す「一瞬」が写真よりも少し長くなるだけのことであって、記録された間の時間を超えて、顔や形状が変わったりはしない。これは記録物に与えられた真理であり、宿命であり、人間的には因果である。

もし仮に、彼らの「24年後」の顔を、同様に撮影し、写真として切り取ったとしよう。「24年後」つまり2019年の今だ。言わずもがな、想像すれば分かるように、26人の表情の「24年後」の変化は劇的であり、その写真集にある表情とは、まったく別人の様相となるに違いない。

記録と記録のあいだに実相として立ち振る舞う現実的な「24年」という時間の進行。細胞の成長がピークに達し、その後は退行すなわち「老化」していく生物学的現象が人体に加味される。誰しも多かれ少なかれ「老化」による肉体の変化は避けられるものではない。故に人は、そのことにいくばくかの憂いの念を覚える。顔は「老化」に対する憂いを刻み込んで、それを顕著に浮き彫りにしてしまうものなのである。

しかしながら、顔というものは、逆に歳を追うごとに着飾っていく性質があるだろう。若い頃はなんとなく無表情に近かった表情が、社会的な経験に揉まれて、意識的に「表情コミュニケーション」を学習して着飾るようになるのではないか。人の意識は徐々に「老化」を見せまいとしていくだろうから、歳を追うごとに表情で着飾るのである。それは生物学的な「老化」とは逆行する形で、意識によって「老化」を妨げようとする働きかと思われる。したがって、「24年後」の彼ら26人の表情は、もっと豊かな笑みを含んだ柔らかな表情になっていると、私は勝手に想像するのである。

§

|

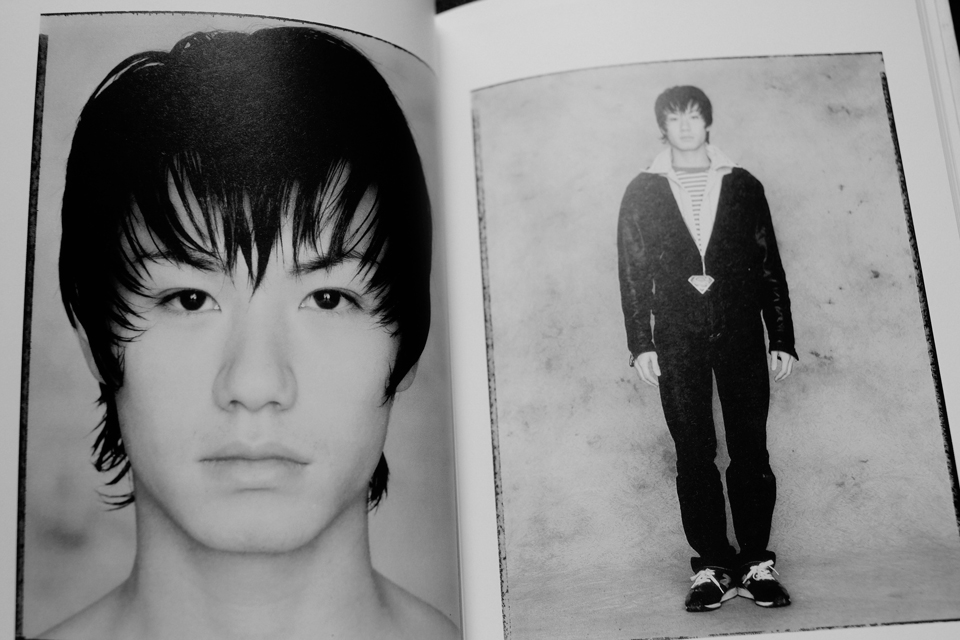

| 【秀和円奴さんの顔と全身】 |

人は視覚において顔を第一に認識するであろう。相手の顔の表情を読み取り、コミュニケーションを図る。誤解を恐れずに言うと、顔で物事を判断するのである。つまり人は、言語と顔の表情を手段とするコミュニケーション媒体であり、言わば「情報交換をする生き物」なのだ。このことは、人類生存のための持続可能性の肉体的限界として、当然の帰結と言える。

コミュニケーションに必要な身体的機能が顔と上半身につかさどり、運動と生理と生殖のために必要な下半身は、コミュニケーション手段としてはあくまで小さく、補助的な役割に過ぎないのだから、視覚においてはそれを認識しなくてもよいとされる。

原初の人類は工夫を凝らしたのだった。下半身は黒子として覆い隠し、認識を削ぎ落とす。「着衣」というルールである。人類はずっとこれまで、この厳格なルールを採用し続けてきた。自己の生殖活動を一旦は疎外しておくことができ、かつ社会活動に集中するための「着衣」というルールは、人類が発明した最初の文明開化だったに違いない。

そうした私の拙い知識による想像では、顔と下半身(生殖器)の分離こそが、人類の社会活動を飛躍的に進歩させた大きな要因であったという、言わば生物進化のロマンティシズムに浸ることになるのだが、その結果、人類の進化において、セックスの対象である女性の裸が、視覚として途方もないほど、情動の刺激材料となる機能的副産物を生み出したように思えるのだ。

五味氏の“YELLOWS”シリーズにおける作品スタンス、すなわち「人の顔とヌードの標本化」は、近代の芸術的指向に脅かされない形で実に謙虚に、剥き出しになった人の身体に対する視覚と認識の問題を、じゅうぶん想起させてくれていることを忘れてはならない。

§

|

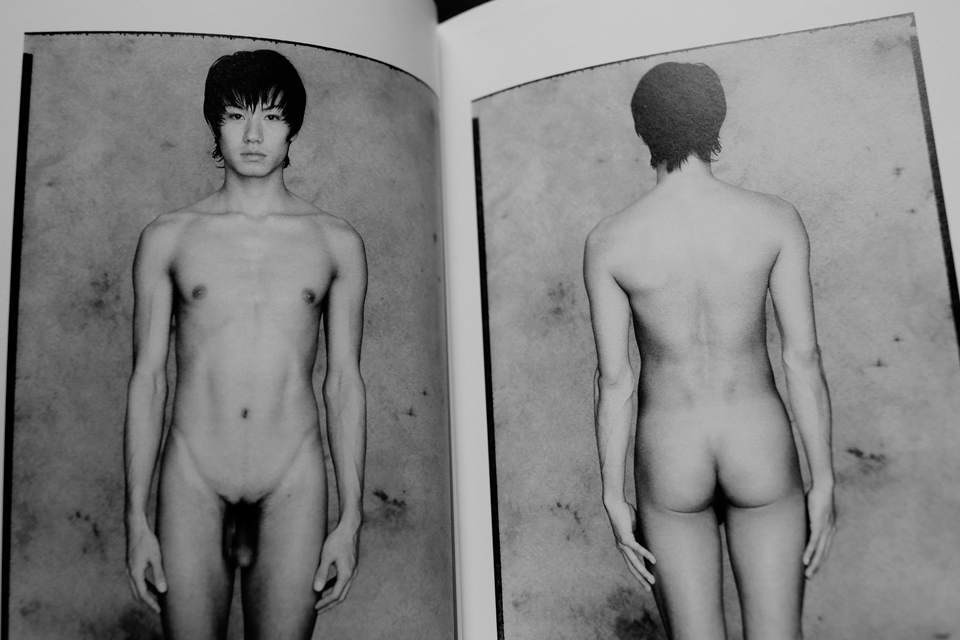

| 【秀和円奴さんの全裸正面と背面】 |

翻って、男性のヌードも、同じ定義である。1995年の『Yellows MEN Tokyo 1995』は、あの頃の日本において、確かに女性のヌード写真集を見るのとは違う反応――ぎょぎょっとした嫌悪感――で迎えられた面があった。一般に、ヌード写真集本の多くの購買者である男性からは、あの『Yellows MEN Tokyo 1995』について、〈男の裸など見たくない〉という表向きの反応が多かった。

むろん、客観的に世界を見わたせば、紆余曲折はあれど、欧米ではとっくの昔に、男性ヌードは市民権を得ている。絵画に登場する老若男女のヌードを例に出すまでもなく、写真の分野で老若男女のヌードはしごく当たり前のように存在する(ヌードは森羅万象の自然の一部でもあるからだ)。

女性のピュービック・ヘア露出のヌードで一世を風靡した、80年年代から90年代初頭にかけての日本人の反応こそが、そもそもまだ性を破廉恥とみる偏見の塊の渦中にあり、芸術性の高いヌード・フォトグラフィーの視野への了見の狭さを物語る事象なのであった。しかも、依然として、90年代の日本ではまだまだ、男性ヌードは色物として扱われていた。

ちなみに、それ以前の日本では、ピュービック・ヘアも男性ヌードもアングラ、すなわち地下の暗渠領域のカテゴリーであった。90年代になり、芸能人のスターやアイドルが服を脱ぎ、陰毛を晒し、ようやくそれらのヌード・フォトグラフィーが、森羅万象の自然の一部として認知され、「可視化の肯定」が広まった。さもこれは、ヌードの有り様が暗渠ではない青空の見える世間の縁側で語られるようになっただけの話である。

1991年に篠山紀信の写真集『water fruit 篠山紀信+樋口可南子 accidents 1』でいわゆる“ヘアヌード”が解禁(写真でモデルが陰毛を晒しても事実上、わいせつ罪ではおとがめなしになった)された後、わんさかとその手の写真集が発売されて圧倒的なブームとなり、すぐに篠山氏は本木雅弘のヌードを撮って男性ヌードの裾野を一般に広めた。あれは確かに画期的な写真集であった。

そして国内におけるヌード・フォトグラフィーの主流は間違いなく“ヘアヌード”と称された陰毛のチラ見せ一辺倒となり、芸術性が高くないものも含めて、メディアはそれを大々的に取り上げ、ブームを誇張した。あの頃は、ビジネス・チャンスとして“ヘア”の見せ合い競争を熾烈にしていたのだった。

§

|

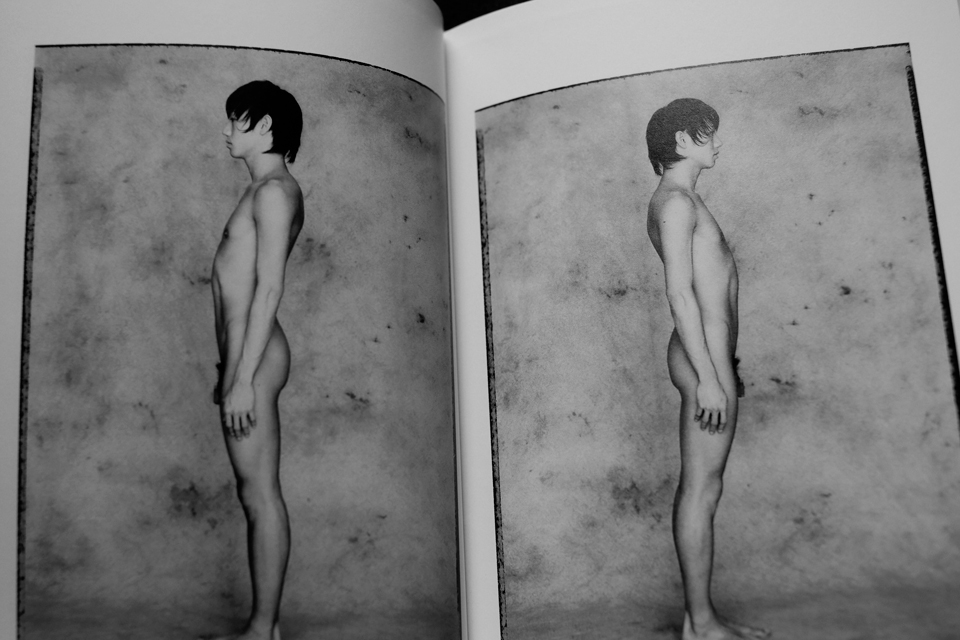

| 【秀和円奴さんの全裸左側面と右側面】 |

ヘアを含めた見せ方の芸術的水準は、この頃、まだ過渡期であったと言わざるを得ない。以前までは「見せてはいけない」ものを、今度は「見せてもいい」ことになったのだから、その場合の撮り方として、作画の術はおのずと変わる。『Yellows MEN Tokyo 1995』はシリーズの方向性に倣い、「人の顔とヌードの標本化」のスタンスのままであった。つまり、男性モデルが全裸で佇立しているだけの写真である。

この本の“INDEX”の次に、京都大学理学部助教授・理学博士であった片山一道氏の論説「裸のメッセージ―男性ヌード写真によせて」がある。個人的な見解を述べた一文をまず引用する。

《私の目の前に並ぶのは、ほとんどポーズらしきポーズをとらない壮年前期の年頃の男性の全裸写真であるが、実のところ、心ときめくようなプラスの情動は何ひとつ起こらない。むしろ、おどろおどろしきものをチラリ見るときの気後れが先立つ。どうも男性ヌードというもの、尋常ではないようだ。ようやく最近になって市民権を獲得しつつある女性ヘアーヌードと比べて、どこか趣が違う、いわば隠花植物と顕花植物の違いであろうか》

(『Yellows MEN Tokyo 1995』片山一道「裸のメッセージ―男性ヌード写真によせて」より引用)

片山氏の個人的な見解を代弁すると、女性ヌードには華があり、男性ヌードには華がないということ、男性ヌードは情動の対象にならない、ということであるが、佇立しているだけの不気味さというのがどうしてもそこにあって、「標本化」という趣旨に沿った裸体の表層が、まるで情欲の引き金にならないという点では、“YELLOWS”シリーズ全般に言えることではないかと思われる。また、片山氏は、「男女の陰毛」と「男性のペニス」についての見解も述べていて興味深い。

《平均的には密度も太さも男性のそれには及ばないが、女性の陰毛も相当なものである。おそらくは、両性の“遺伝的なつながり”ということで説明できるだろう。人間の体毛は、どちらかの性に特有な遺伝形質、つまり限性遺伝形質ではない。だから、男性の陰毛が濃くなるように進化すれば、その程度に差はあれ、女性でも濃くなる方に向かったはずだ。その点、クジャクの尾羽やライオンのたてがみとは異なる。

それでは男性は、いったい誰に向かってペニスを誇示する必要があっただろうか。おそらく性交の相手たる女性に対してではなく、異性や社会的な地位をめぐる競争相手の同性に対してであろう。つまり人間の歴史において、大きなペニス、正確には大きく立派に見えるペニスは、他の男性を威嚇し、地位を誇示するのに何らかの役割を果してきたのであろう。この点では、人間の男性のペニスはクジャクの尾羽やライオンのたてがみと変わらない》

(『Yellows MEN Tokyo 1995』片山一道「裸のメッセージ―男性ヌード写真によせて」より引用)

|

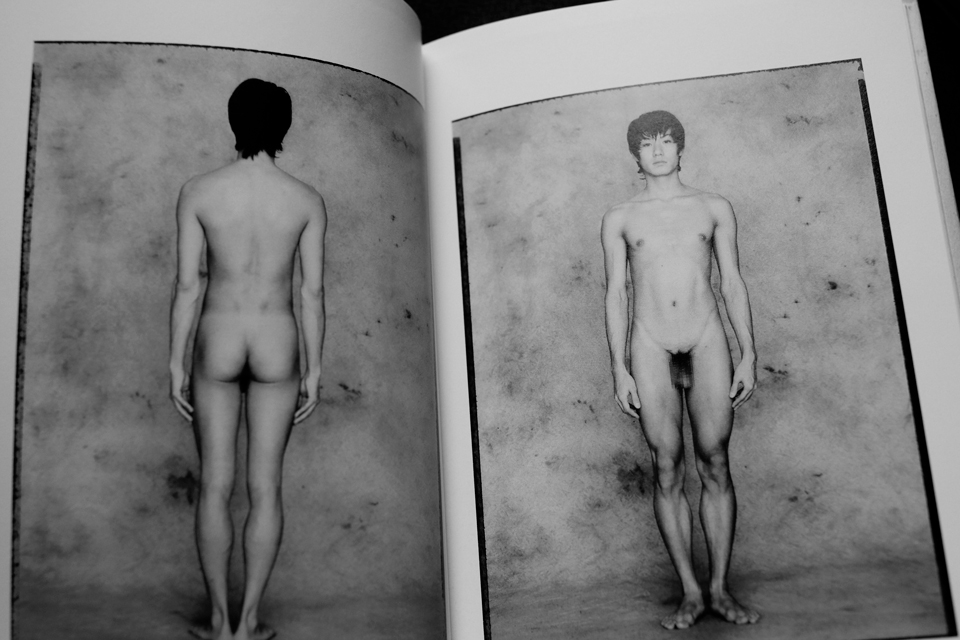

| 【秀和円奴さんの全裸背面と正面】 |

この本の男性ヌードには、性器にモザイクがかかってしまっている。したがって、片山氏の一説を実際に目視してみて体現することができない――。

1995年の本という時代を考えると、ヌードに対する規制がまだすべて解かれていない点でやむを得ない面はある。しかし、これは大きなマイナス要因ではないか。この点で既に他のシリーズと(他の女性ヌードと)同等に比較できない齟齬が生じてしまったとも言える。モザイク(=表現規制)がかかったのは、この本の趣旨が、決して芸術点が低いわけではないにせよ、「性器は露骨である」とみられた証である。そもそも身体表現として人の顔を写真に記録する行為自体が、露骨な表現であるのにもかかわらず――だ。

“YELLOWS”シリーズの女性ヌードの「標本化」は、ほぼ完璧であった(無毛に対するモザイクがまったくなかったわけではない)。が、対照的に男性ヌードの方は、一律モザイク加工という不可抗力によって、完全無欠な「標本化」には至らなかった。

五味氏は編纂においてベストを尽くしたと思われる。が、たいへん残念である。今からでも遅くはない。この作品を、無修正版としてリイシューする努力をすべきなのだ。作品は完遂してこそ真の作品である。私なりに総合的に判断して、それだけの価値が、この本にはあると思った。

※このトピックに関連する「Yellows MENのCD-ROMのこと〈一〉」もご賞味下さい。

コメント