|

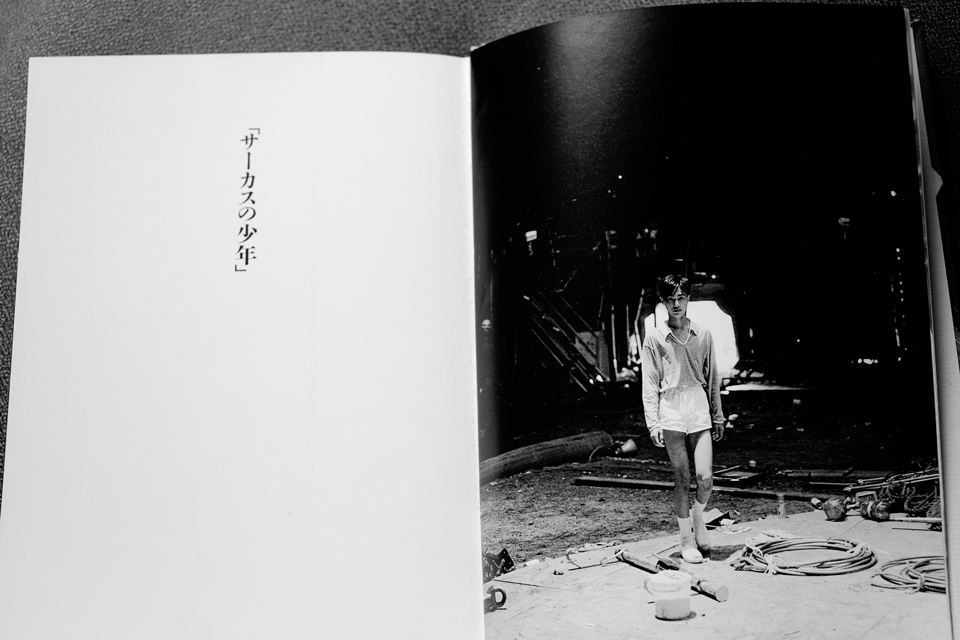

| 【松本隆小説、安珠写真の『サーカスの少年』(東京書籍)】 |

中学を卒業してからの高校の3年間は、あっという間に過ぎようとしていた。かろうじてその時、まだ17歳だった。私と友人は、あと数ヶ月で卒業という只中に、こんな会話をしたのである。「俺たちって、もうすぐ18歳になるけど、18歳ってさ、もうオッサンだよな」――。

部屋の中で一瞬、会話が途切れたのを憶えている。17歳と18歳はやはり根本から違うのだということを、友人は溜息を漏らしながら暗い口調でリアルに告げるのだった。

17歳までは子供として扱ってくれる…。が、さすがに18歳ともなると、既にボクたちは、心も体もすり切れて《少年》ではなくなる。虚栄心が強かった《少年》としての今までとは違い、18歳の“オッサン”になるとは、いったいどういうことなのだろうか。

それは漠然とした不安であった。そうした最後の高校生活をやり過ごそうとしていた頃、ミュージシャンで作詞家の松本隆氏がストーリーを創作した、写真小説『サーカスの少年』刊行の“噂”を、どこからともなく耳にしたのだった。やがて、私と友人は、同じ時期に誕生日を迎え、実体としてとうとう18歳という“オッサン”になっていった。そうなると自ら観念し、その事実に屈伏せざるを得なかったのである。

§

|

| 【サーカスの“少年”を演じた俳優・大沢健】 |

まさに私が、《少年》と訣別を果たした直前の、1990年春。リアリスティックに刊行された『サーカスの少年』(東京書籍)という写真小説の“噂”は、おそらくラジオかなにかで知り得た、些細な話題の一片だったのだろう。

『サーカスの少年』――。モデルから転身し、写真家デビューを果たした安珠氏の純真なるフォトグラフが濃密に収録された写真小説本。松本隆氏が綴った軽いタッチの小説の内容は、そうした風の“噂”で耳にしていたのかも知れなかった。

――都会の沿線のとある町。両親を交通事故で失い、ひとりぼっちになった少女“そよぎ”が、学校にも行かず、この町にひっそりと暮らしている。電車の操車場に面した家には、父親がかつて集めていた骨董の古時計があちらこちらにちらばってある。

ある日、湯船に浸かっていた“そよぎ”は、線路の上の電線が見える天窓から、浴室にいる自分の顔を覗き込む不思議な“少年”と出会う。“少年”は、この町にやって来たサーカス団の一員で、綱渡りの芸の練習のために電線の上を歩いていたのだ。駅の近くの空き地には、サーカス団の巨大なテントが張られ、ある一定の期間、この町で興行をおこなっているのだった。

“そよぎ”と“少年”の二人はすっかり仲良くなって、ある日、“少年”は“そよぎ”に、サーカスの芸の「ナイフ投げ」を手伝ってほしいとアルバイトに誘う。“そよぎ”は突発でサーカスに出演することになり、濃い化粧にスパンコールの付いた衣裳を着せられ、「ナイフ投げ」の実演の受け子を任された。

そうして二人はさらに意気投合するのだが、やがてサーカスが町から去る日となり、“少年”は、“そよぎ”に「ナイフ投げ」で使った目隠し用の真紅のリボンをプレゼントする。“そよぎ”がそれを付けている間、“少年”はキスをする。「さよなら」と手を振って二人は別れる。

やがて“そよぎ”は、長野に引っ越すのだが…新聞の小さなニュースで“少年”の顔を見たのだった――。

§

|

| 【少女“そよぎ”を演じた女優・鷲尾いさ子】 |

この作品であどけない少女“そよぎ”を演じたのが、女優・鷲尾いさ子。そしてサーカスの“少年”役は俳優・大沢健。どの写真を見ても、二人は神妙な面持ちで演じられ、特に大沢の繊細な表情を醸し出す、ずば抜けた演技力に思わず惹かれる。

そう、あまりにも若くて透明なのだ。無比なる早春期の、そのわずか一瞬の煌めきをとらえた、“詩的写真集”とでも表現すればいいのであろうか。彼らの存在感が、小説の中の二人の息づかいと見事に合致し、目くるめく幻想を生み出している。写真小説の完成度としては、まったく稀有な作品なのであった。

ストーリーの白眉は、少女が「ナイフ投げ」の受け子を演じた日の月夜に、駅の操車場で二人が密やかな会話の時間を過ごしたシーンであろう。

それは微妙な距離感を保たれた親密さにありながら、それでいてまだ子供っぽい、ひとときの戯れにしか過ぎない。“そよぎ”は“少年”の孤独さの皮膚感覚に無意識に触り、“少年”は“そよぎ”に対する胸の内の狂おしい独占欲――まだ“そよぎ”の体に触れることが許されないという強迫観念――に駆られるパラレルに、思春期らしき思惑の、男女の交差を想った。

人生における早春期の、一瞬の煌めきは再び訪れない――という誰しもが抱かざるを得ない教訓の、その残酷と無情とが、逆説的にこの写真小説のイメージの中に色濃く反映されていて、私はとても無頓着にいられなかった。誰もがそうした自己の、最も美しいであろう無垢なる早春の射影を残しておきたいという願望を、『サーカスの少年』は見事に体現してくれているのであり、それは大人のロマンティシズムの成れの果て、言わば破廉恥な空想事でもあった。しかし、破廉恥であればあるほど、作品から醸し出される美醜は、ひたむきだった頃の自己の姿と合わせ鏡となり、恋の不毛のやるせなさが炙り出されてくるものなのである。

|

| 【空中ブランコに挑む“少年”。出番を待つ“そよぎ”】 |

あどけない少女“そよぎ”を演じた鷲尾いさ子。そして少女への眼差しを天才的な嗅覚で演じた“少年”大沢健。二人の存在感を引き出したメルヘンチックな写真小説『サーカスの少年』は、これに代わるものがない。私はそう言い切ってしまっても構わないと思っている。

何を隠そう私は、実際にこの本を買うことができたのは、わずか3年前のことであった。そして読んだのは、ごく最近のことなのである。

あの頃、《少年》から“オッサン”へ――というむごたらしいリアルを肉体と心に抱え込み、それを消化することもできず、心の痛苦に喘いでいたちっぽけな私にとっては、この本はあまりにも真新しく、眩しすぎる小説であったのだ。サーカスの興行をきっかけにして知り合い、そして触れ合う心の、男女の淡い恋の物語。彼ら主人公らと正面で向き合うことは、あの頃の私にはとうてい、できない“空中芸”だったのである。

コメント