|

| 【アーサー・フィードラー指揮ボストン・ポップス管弦楽団によるグローフェ『大峡谷』など】 |

一言で言い切ってしまえば、今、世界はコロナ禍で冷静さを失い、狂ってしまっている。半錯乱状態である。人心も、政治も、経済も、教育も、文化も、スポーツも。すべて狂ってしまって困窮し、人の死に嘆き悲しみ、先々の展望が見いだせていない。いつかは終息するであろう、日が必ずやって来る。しかし、戦争以外では、例えば米ソの核戦争勃発の危機に瀕した1962年のキューバ危機の時でさえも、これだけ世界中の多くの人々が七転八倒した月日はなかったのではないかと思うのである。

ただひたすら今は、未来の扉へと導く小さな光を探し求め、静謐に堪えるしかない――。ならば、私は大好きな音楽の世界に逃げ込むのであった。

ふと、手に取ったのは、母校の中学校で扱っていた、音楽の教科書である。何故か今、不思議とこの古びた教科書が、輝いて見えるのだ。新型コロナウイルスのパンデミックによって生じた、不条理な心持ちを落ち着かせるためには、私にとって音楽が必要であったし、その基礎や原風景に立ち戻るのが最も良い効果だと信じたのだった。

§

|

| 【音楽の教科書「改訂 中学音楽1」(教育出版)】 |

その音楽の教科書は、中学1年の時(1985年=昭和60年)に使用していたのとほぼ同じもので、教育出版株式会社、昭和61年3月31日文部省検定済、平成元年3月31日改訂検定済、平成3年発行の「改訂 中学音楽1」である。これはだいぶ前に入手していた古本であり、この件に関しては、6年前の当ブログで既に書いた(「私たちのレコード・コンサート」参照)。ただし、実際に私の母校の中学校で使用したのは、この改訂版より前の教科書ということになる。が、表紙の絵柄もそっくりそのままで、中身もほとんど変わらないであろうと思われる。したがって、そこに記されている内容は、当時の音楽の授業で扱われた内容だったはずだ。

その頃の中学1年時の音楽の授業を思い返してみても、はっきりと憶えているのは、やはり、東龍男作詞・平吉毅州作曲の「気球にのってどこまでも」を班ごとに合唱したことと、ヴィヴァルディ(Antonio Lucio Vivaldi、教科書ではビバルディと表記)の「春」(ヴィヴァルディが1725年に出版した12曲のヴァイオリン協奏曲集『和声と創意への試み』の「四季」のうちの一つ)のレコードを鑑賞したことのみで、もはやそれ以外の記憶を私の脳内から引き出すことは、難しいようである。

こうして再び懐かしい教科書を眺めていると、どうしても気になるのが、ファーディ・グローフェ(Ferde Grofé、教科書ではグロフェ)の「山道を行く」なのであった。実は教科書の表紙の見開きにも、アメリカの大自然のグランドキャニオンの美しい風景と、ロバに乗って山道の崖っぷちを行く人々(観光者?)の姿を写したカラー写真があって、グランドキャニオン――すなわちグローフェの「山道を行く」――が印象づけられているのだった。ちなみにもう1点のカラー写真は、ヴィヴァルディが司祭となってヴァイオリンの教師をしていた、ヴェネツィアのピエタ慈善院(Ospedale della Pietà)の建物の写真。こちらも印象に残るヴィヴァルディ関連の資料写真ではある。

|

| 【グローフェ作曲の「山道を行く」を紹介するページ】 |

さて当時、グローフェの「山道を行く」をレコードで鑑賞したのかどうか――。いや、おそらく鑑賞したに違いないのだけれど、私はまったく憶えていない。

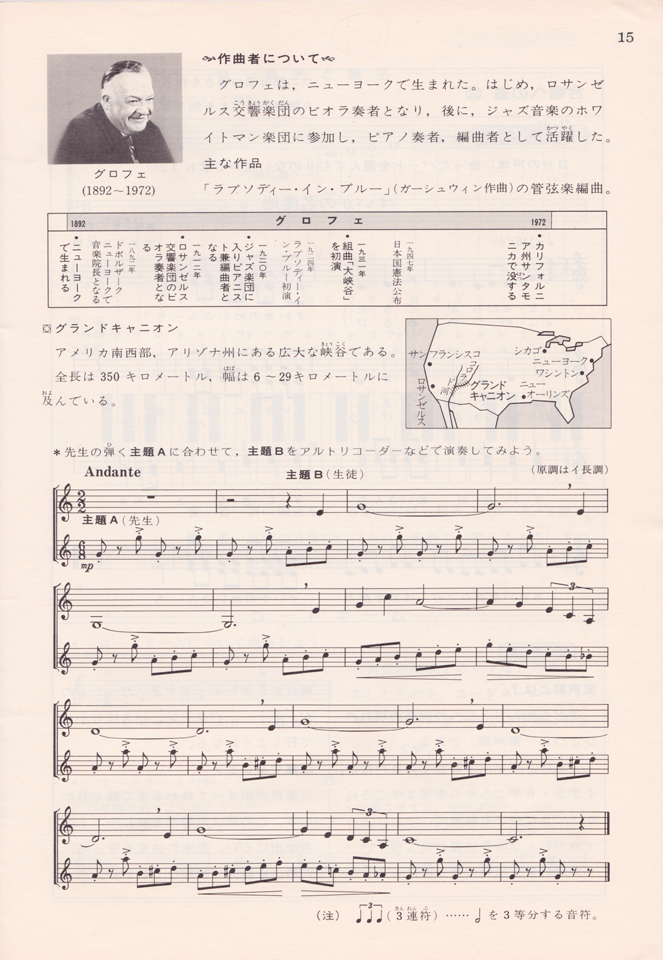

そこには、“作曲者について”と記され、グロフェはニューヨークで生まれ…云々の略歴(その略歴を分かりやすく年表にした事柄の中にはどういうわけだか、“一九四七年 日本国憲法公布”の表記があり、「第二次世界大戦の終結」を敢えて記さずに避けているのが苦々しい)と、その彼の老け込んだ時の顔が添付されている。

グローフェの肖像写真――薄い髪はポマードか何かが塗られて光沢があり、鼻はとても大きく、多少の笑みを浮かべたモノクロの肖像写真である。

が、どうもその老け込んだ肖像写真の添付の経緯には、無頓着な印象操作があったのではないかと勘ぐってしまう。何故なら、グローフェの若い頃の肖像写真を調べてみると、実はもっと印象の異なる、典型的なドイツ系アメリカ人らしい闊達さと紳士的風貌に満ち溢れているような写真がごろごろとあって、そちらの方がたいへん豊かな顔立ちであり、はっきり言って格好いいのだった。

喩えて言えば、かつてアメリカのテレビ番組「600万ドルの男」(The Six Million Dollar Man)に出演していた頃の、大スター俳優であるリー・メジャースの、あの脂ぎった顔を思い起こしてその脂ぎった肉厚感を一切削ぎ落とし、乾燥させ、陽の当たらない屋内で肌の精悍さを取り戻した際のすっきりとしたような顔――が、若い頃のグローフェということになるだろう。もっと簡単に言えば、アメリカの“ジャズメン”にありがちな、奔放で楽観主義者的顔立ちである。

§

顔の話はこれくらいにして、グローフェの「山道を行く」について語らなければならない。

「山道を行く」は、組曲『大峡谷』(Grand Canyon Suite)の5つの曲のうちの“第3曲”ということになっている(アンダンティーノ・モデラート―アレグレット・ポーコ・モッソ)。ちなみ第1曲が「日の出」、第2曲が「赤い砂漠」、第4曲が「日没」で、第5曲が壮絶的に大音響となる「豪雨」である。管弦楽曲である組曲『大峡谷』は、1931年に作曲され、その年の11月にポール・ホワイトマン(Paul Whiteman)指揮による楽団によって初演された。

ところでグローフェが、その7年前の1924年初頭に、ジョージ・ガーシュウィン作曲の「ラプソディー・イン・ブルー」(Rhapsody in Blue)をピアノ及び管弦楽による演奏のために編曲し、ニューヨークのエオリアン・ホールにてポール・ホワイトマン率いる楽団で初演した際の、めまぐるしいエピソードの方が、実はたいへん面白く、はっきり言って有名である。アメリカ音楽史にいたる偉大な“寓話”の中においては、この三者すなわちグローフェとガーシュウィンとポール・ホワイトマンの関係は、見事なくらいに三位一体でかつ能動的で叙述詩的であった。

中学の教科書で“アメリカ音楽史を学ぶ”という観点でグローフェを取り上げるのであれば、ガーシュウィンを解説するとともに「ラプソディー・イン・ブルー」のレコード鑑賞を採用すべきであった。しかし、残念ながら、当時の中学1年の音楽の学習指導要領にはそうした高尚な意図はなかった。依然としてグローフェの情景表現による感性がテーマであったし、すなわち大自然の情景の音楽的転化について論じられているのである。要は、その凄まじいほどの驕奢なオーケストラゼーションの効用こそが重要なのであって、だから分かりやすい『大峡谷』なのである。

我が日本の中学生においては、ガーシュウィン云々よりも、写真や映像などで見られる雄大な“グランドキャニオン”の方がはったりをかましていて、遥かに官能的で関心度が高いに違いない。日本で言えば、富士山の層累とした美しさへの憧憬である。

ただ、この雄大さや美に対する畏敬の発想はたいへん危ういものである。実際のところ、子どもたちのためには、ここでガーシュウィン兄弟を取り上げ、アメリカの“シンフォニック・ジャズ”の発明について解説すべきだったのだ。なんといってもこれが、子どもたちが親しむウォルト・ディズニー映画の壮大なシンフォニック・サウンズへと変貌を遂げていく、アメリカの映画音楽産業を大発展させた画期的な出来事であったのだから。

教科書には、よほど丁寧なまでに“グランドキャニオン”について――アメリカ南西部、アリゾナ州、全長350キロメートル、幅6から29キロメートルに及ぶとまで――記されていて、傍らにはアメリカ南西部の簡単な絵地図まで記載していて抜かりがない。徹底的にそれを教え込もうという魂胆である。

その雄大なグランドキャニオンを想像しながら、『大峡谷』の「山道を行く」を聴いてみたくなった。

§

|

| 【グローフェの肖像が老け込みすぎている?】 |

私が今回聴いたのは、1964年6月11日と12日に収録されたアーサー・フィードラー指揮ボストン・ポップス管弦楽団による組曲『大峡谷』で、レーベルはRCAである。

アメリカ・ボストン出身のフィードラーは、1925年に指揮者としてデビューを果たし、1930年にボストン・ポップス管弦楽団を立ち上げている。ボストン・ポップス管弦楽団というと、ジョージ・ルーカス監督の映画“スター・ウォーズ”シリーズのメインテーマを手掛けたジョン・ウイリアムズが有名で、彼が指揮したボストン・ポップスによる映画のサントラは枚挙に暇がない。そのボストン・ポップスの地位を確立したのがフィードラーということになる。

『大峡谷』の第3曲である「山道を行く」は比較的穏やかな構成となっており、第5曲の「豪雨」を聴いて比べると、形式的にやや地味な感じである。しかし、この第3曲には、グローフェの感性のエッセンスが十二分に詰まっていて、作曲の独創性という点で、まことに華やかである。

教科書のページには「楽曲の構成」という表があり、「山道を行く」の第3曲の導入部、主要部、終結部の三部構成が解説されている。そのうちの主要部、“主題A”とされているオーボエによる旋律は、ロバの足音(調べてみるとこの音は、ココナッツの殻でできた“Coco shells”という楽器だとか。日本では効果音として馬の足音を再現するのに食器の椀を用いるのと同様か)の“ポッカポッカポッカ~”といったリズムと合わさってこの曲の特徴的旋律及びリズムとなっており、その他の旋律とも合わさったりする。

教科書で“グランドキャニオン”についての説明文をあれだけ書き足しているのであれば、いっそのことロバについての説明文(英語ではdonkeyと言い、日本語では驢馬と書く。ウマ科の動物でウマよりも小さく、耳が長いなど)も付けて、さらには抜かりなく、ロバのイラストを付けておけば完璧だったであろう。

こうして聴いてみると、有名な「ラプソディー・イン・ブルー」とともに『大峡谷』もなかなか味があって、作曲者のグローフェらしい雄弁な情緒のスケールが感じられる。

音楽の教科書を通じて、普段の音楽的嗜好からは遠ざかってしまっているような楽曲を、敢えて選択して聴いてみるのも楽しいだろう。管弦楽であろうとジャズであろうと、作曲者と演奏家の《相思相愛》によって営まれる演奏の妙味は、格別なものである。

また、いずれにせよ、心が幾分安まる――。世の中が不穏で慌ただしく騒がしくなればなるほど、心の安寧を求めて人々は、音楽という文化の包容力に縋りたくなるものなのである。

コメント