|

| 【琥珀色に輝くサントリーのトリス・クラシック】 |

我が愛しの“洋酒天国”――。どうやら去る時がやって来たようである。悔いはない。

サントリーのトリスを飲む。瑞々しく、琥珀色に輝く“TORYS CLASSIC”の、なんたる落ち着き払った佇まいよ――。束ねられた複数の冊子の中から、無為に一冊を選び取り、それをゆったりと眺めていると、目くるめくそれぞれの邂逅の日々が走馬灯のように、記憶から記憶へ諄々と甦り、グラスの氷が溶け出す酔い心地とはまた別格の、まことに風雅な夜のひとときを過ごすことができるのであった。

先々月の当ブログ「『洋酒天国』―全号踏破とサイエンス・フィクション」でお伝えしたように、10年以上前から私のコレクター・アイテムとなっていた『洋酒天国』は、第1号から第61号まで、既に全号踏破することができた。ゆえに燃え尽きたわけである。

そこでこの機に私は、これら冊子のほとんどすべてを、思い切って手放すことにしたのだった。尤も、大した決断とも言えない――。

古書というものは、人の手に転々となにがしかの世間を渡り歩く。熱意ある紳士淑女がどこかにいて、これらの懐かしい文化と趣向に遭遇し、なんとも数奇な悦楽の醍醐味を味わうことになるだろう。あわよくば、私の手元でこれらの本が、誰の目にも触れずに朽ち果てるよりも、こうしてさらなる外海への放浪の旅という運命の方が、遥かにロマンティックであり、淑やかであろう。これら酒と風俗の文化を煮詰めた『洋酒天国』の比類ない特質に、旅はよく似合うのである。

そうした取り決めが進むまでのあいだ、そのうちの一冊を、再び読み返してみようではないか。

手に取った『洋酒天国』は第21号である。この号は、6年前の「『洋酒天国』きだみのる氏の酒」で紹介した。ただしその時は、きだ氏のエッセイ一つを紹介したのみであった。開けば、それ以外の、とうに忘れてしまっていた鮮やかなるエッセイや写真などが目に飛び込んできて、思わぬ探訪の途を愉しむことができた。というわけで、再び第21号を紹介することになるのだけれど、本当にこれが最後の、「私の“洋酒天国”」なのである。

§

|

| 【再び登場『洋酒天国』第21号】 |

壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第21号は昭和33年1月発行。表紙の写真のシャンデリアや水晶の如きグラス類は、杉木直也氏撮影。表紙の内側には、アイルランドの詩人ウィリアム・バトラー・イェイツ(William Butler Yeats)の「酒の歌」より、短い諺が添えられている。《酒は口より入り、恋は眼より――。老い死ぬ前に知るはこれのみ》。

昭和33年といえば、日劇(東京・有楽町)のウエスタンカーニバルが大盛況となり、平尾昌晃の「ダイアナ」など、いわゆるロカビリー・ブームとなっていく時代だが、郊外では老若男女が、腰をぐいぐいスイングさせて遊ぶフラフープの大流行があったりとか、“皇太子御成婚”のトピックへと続いていくミッチー・ブームの渦中もこの年である。ちなみに“ヨーテン”関係としては、この年、イラストレーターの柳原良平氏がデザインした“アンクルトリス”が広告に登場し、ふつふつと世間で話題となる。こちらもいわゆる“トリス・ブーム”とやらである。さらにもう一つ“ヨーテン”関係で付け加えるとするならば、この年の4月、「売春防止法」が施行(罰則施行)される。

実は“ヨーテン”で毎号、卑猥な面白さを披露してくれていたのが、冊子の最後半のコーナーにある「酔族館」だ。実はこのコーナーの投稿者は、一般読者ではなく、編集部のなにがしかが書いている――とも噂を聞いたことがある。その噂はたぶん、本当らしい…。

今回は最後ということで、そのうちの面白い奴を一つ、全文掲載しておこうと思う。第21号の「酔族館」で、“杉並区・遠藤”という投稿者(偽名を使った編集部のどなた?)の文がある。この年の4月に「売春防止法」が施行される――ということを照らし合わせながら読むといいだろう。

《赤線廃止以来、新宿の街など歩くと鬼気迫るものがある。街全体が白線のようでもあり、歌舞伎町あたりに立っているビックリするような美人が実はそれだと教えられたりする。男どもの眼も気のせいか血走っているように思われる。

喫茶店、キャバレー、お好み焼き屋などにも相当流れこんでいる。無駄なお世辞をいったり、しなだれかかったりしないから、すぐわかる。それがかえって、いかにも商売人だという感じをあたえる。それにくらべるとウエイトレスとか女給とかの方がダラシのない感じだ。

バーもそういう女性が入ってきたら雰囲気が変ってくるだろう。いっぺん男の話、女の話をしみじみ話し合ってみたい。案外、映画「外人部隊」の酒場のマダム(戦前のフランソワーズ・ロゼエ)のような貫禄のある女性にめぐりあえるかもしれない。

それにしても、東北や新潟出身の女性が多いらしく、まだ板についていない。二丁目のバーに飛びこんで「ウイスキーをくれ」と言ったら「シコッチですか?」ときかれて驚いた》

(『洋酒天国』第21号「酔族館」より引用)

赤線とか白線とか青線とか、若い人は何のことだかさっぱり分からないだろうが、赤線(赤線地帯)というのは、当時、売春行為が半ば容認されていた地域のことで、昭和21年の公娼制度廃止後に括られた特殊飲食店街(特飲街)を主に指す。青線は、表向きは飲食業でありつつ、風俗営業法に基づく許可も無く売春行為をおこなっていた地域のこと。白線とは、白タクのたぐいと同じ。無許可の売春の闇営業を指す。「売春防止法」の施行によって売春行為が廃止となったものの、法令とは裏腹に、新宿などで街娼が増えた――ということである。

§

|

| 【写真家・奈良原一高撮影の「女もそれを待っている」】 |

さて、イェイツの言葉――酒は口より、恋は眼より――に倣おう。今回最後となる“ヨーテン”では、ずばり酒と女にテーマを絞ろうではないか。はじめは女である。

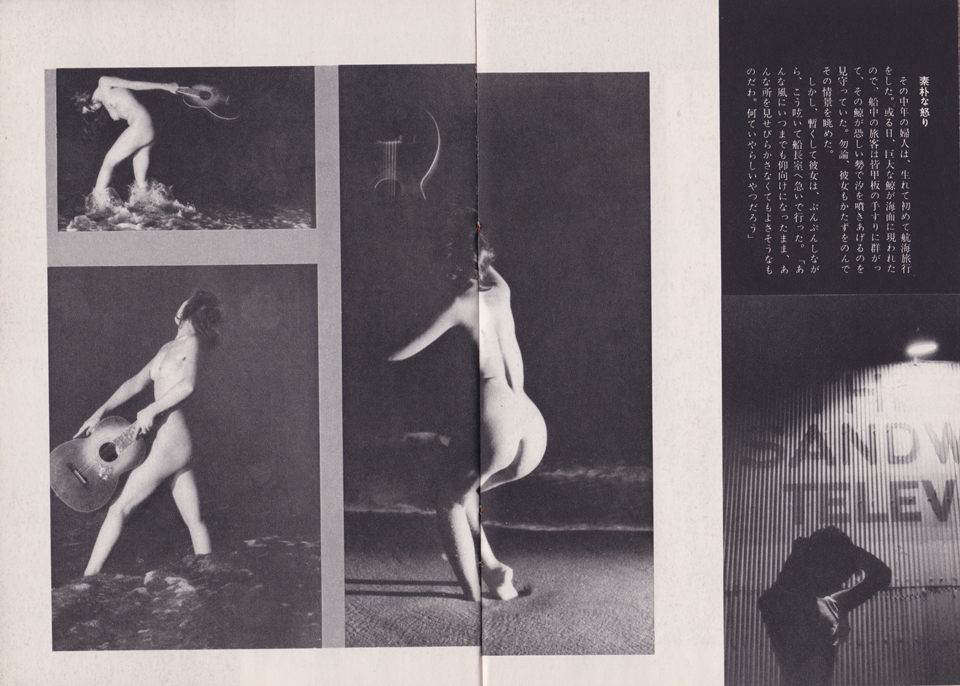

ハイセンスなモノクローム・ヌード・フォト及び軽妙洒脱な短い文が添えられた「女もそれを待っている」。写真は、今年の1月に亡くなられた福岡県出身の写真家・奈良原一高(ならはらいっこう)氏の撮影。大変貴重な写真である。短い文=コント(フランスで発達した文芸形式の小話)の方は、高文社版“セックスティーン”他より、ということになっている。

奈良原氏の別の代表的な作品では、人間生活の臭味とどことなく宗教心の射影を感じさせる『人間の土地』(1956年)であるとか『王国』(1958年)が有名であり、世界的にも稀代のフォトグラファーであったことは言うまでもないが、ここに掲載された、女性を被写体にした複数のモノクロームのヌード・フォトは、まさにそのハイセンスの片鱗を窺わせる貴重な作品史料になるのではないかと思われる。

|

| 【モデルの豊満なる臀部を見よ】 |

「女もそれを待っている」――。海の水面と太陽の光を背景に、岸の岩肌に立つ一人の女性の、その突き出た尻の何たる豊満なことか。

そこには、「人生の教室」という文章が添えられているのである。《美徳を学ぶのは母の膝である。そして悪徳は他の女性の膝で教えられる》。美徳と悪徳…。悪徳の方にこそ憧れてしまうのが、男の性の哀しい宿命である。「女性―この矛盾せるもの」の文章にも、男の本心の、ある種の洒脱が格別濃厚に効いており、また「崇高な歓び」を読むに至っては、なぜそれが歓びなのだい? と男の嘆かわしい悲鳴が聞こえてきそうなのだけれども――。

|

| 【女をときめかす欲望とはなんたるものか】 |

女とは、なにものなのだろうか。

つまり女の性とは、男の性における「直観的な性欲」(=肉欲)とは違い、愛すべき人の想像であるとか、信頼感であるとか、あるいは自分達の置かれた幸福なる環境であるとか、そういったことの空想やら妄想に駆られることこそが性欲の本質であって、「崇高な歓び」の文章で言うと、船長との紳士淑女としての交じり合いこそが、彼女にとって既に性(性愛)としての歓びなのであった。

したがって、女性というものを、恋愛の中でその女を丹念に理解していくには、その女がいま何によって欲望(性愛)に駆られているかをよく観察することであり、男の側はそれを推理し見極めることである。結果、直観的な性欲(=肉欲)とは限らない場合が多く、ほとんどの男性がこれに惑わされるものなのだ。男性にとって女性への観察眼こそが、その女性に対する最大級の愛情であり、女もそれを欲している。つまり、「女もそれを待っている」――。

奈良原氏の写真の特質の中で、なぜゆえにこれほどまで、その尻が突き出ているのであろうか。

この答えの核心について、私はぜひとも知りたいと思っているのだが、実を言うとまだ、奈良原氏の写真との接点が個人的には不十分なのである。またいずれ、別の機会でそれを探求したいと思っている。

§

イェイツに倣って酒の話。

「今月のカクテル⑧」では、スクリュー・ドライバーのカクテルが紹介されていた。ちなみに本号の確たる銘酒は、ウォッカなのである。意外と馴染みの薄いウォッカと、いかにして付き合うべきか――。

このスクリュー・ドライバーの異名は、“女殺し”だという。日本で流行ってきたのは、昭和25年以降、朝鮮戦線で国連の将兵らが痛飲してから――ということらしい。北鮮兵や中共軍と戦いながら、“敵性酒”のウォッカで酔っ払っていたとは呑気なもの――と風刺を挿んでいてなかなか面白い。

スクリュー・ドライバーの作り方を簡単明瞭に言うと、女性にとって馴染みやすいオレンジジュースをウォッカと混ぜるだけだ。当然ここで紹介されているレシピでは、トリスオレンジジュースとヘルメスウォッカを推奨しており、どちらも壽屋の商品であり、「今月のカクテル」は一種の“宣伝広告”なのである。

スクリュー・ドライバーに対抗して、パイルドライバーというカクテルもある。こちらの異名は“男殺し”。レシピを紹介しておくと、ヘルメスウォッカが90cc、ヘルメスキュラソーが3ダッシュ、ヘルメスオレンジビターズが2ダッシュ。これを想像すると、強烈なオレンジの香りが感じられそうだ。

こちらのパイルドライバーの方は、アメリカの雑誌『リーダーズダイジェスト』(“Reader’s Digest”)の編集長ユージーン・リオンズ(ユージーン・ライオンズ、Eugene Lyons)が1955年に発明した旨が記されていて、ソヴィエトのジャーナリストをもてなす席で考えついたのだとか。このユージーン・リオンズという人は、スターリンと最初に会談した新聞人だという。リオンズが亡くなったのは1985年の1月である。

|

| 【斧田大公望の写真と文「ポーランドの酒と女」】 |

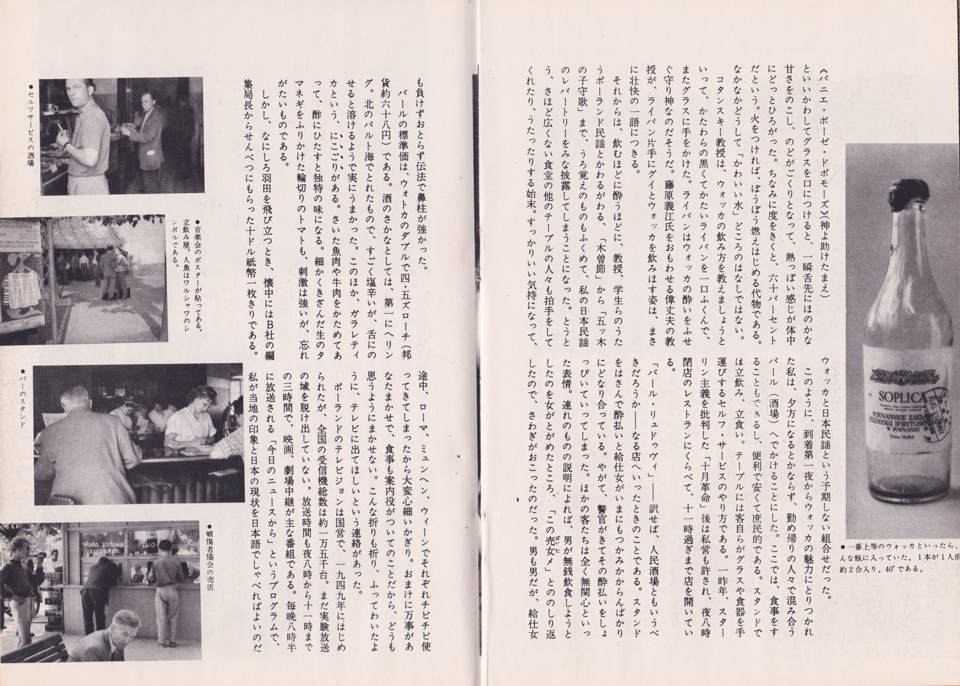

ウォッカの飲み心地について、たっぷりと情趣をまじえて興じているのが、斧田大公望氏による写真と文の「ポーランドの酒と女」。冒頭の文章がすこぶる軽快でよろしい。

《君は若いからね。むこうへいったら気をつけなきゃならないことがある。ウォッカとオンナ。両方とも、いや味がなくて、そのくせコクがあって、魅力的だから》。

日波協会会長だった森本治郎氏(日本社会党参議院議員)が若き獅子の斧田氏に送った壮行の言葉なるものは、彼の旅行の情景をすべて物語っていたようである。斧田氏は日本を離れ、ワルシャワ空港に着いた。斧田氏は当時、社会心理研究所所員であり、日ポ国交回復の一環として「民間文化使節」という肩書きでポーランドを訪れたのであった。言うなればこれは、その時の、“ウォッカ痛飲記”なのである。

|

| 【当時のワルシャワの酒場、売店のスナップ写真が興味深い】 |

ワルシャワ大学日本語科のコタンスキー教授と3人の学生らとともに、歓迎の小宴の席に着くと斧田氏は、駆けつけ一杯のビールを注文した。そうしたところ、彼らがそれはダメだというような身振りで表したという。ポーランドでの古くからの言い伝え《ウォッカをのむものの心はよいが、ビールをのむものの心はわるい》というのがあるらしい。スラブ系民族の国では、ゲルマン系民族の酒(ビール)に対し、いくばくかの民族的反抗心があると、彼は解釈した。つまり、郷に入っては郷に従えということである。

|

| 【ウォッカを飲んで亭主は女房を仕込み、女房はブドウ酒を仕込む…】 |

無色透明のウォッカ(Vodka)はポーランド語でヴォドカ(Wódka)といい、ヴォーダ(Woda)=水の愛称だという。この手のうんちくについては、開高健氏の酒の本で読んだ記憶があるが、私の手持ちの坂口謹一郎氏の名著『世界の酒』(岩波新書)の解説を頼ろうと思ったところ、この本ではウォッカについて、ほとんど記述がないのである。坂口氏はソヴィエトと中国という共産圏に足を踏み入れることはなかったからだ。

ウォッカのアルコール度数は40度から60度である。であるからして、ヴォーダ(ウォーター)=水とウォッカが、同じ飲料であるというわけには、さすがにいかない。が、日本でも古来、酒の最も良質なものは、まるで水のようだ、という言い回しがある。水のように澄んで美しい酒、という意味に他ならない。

斧田氏はそうして知人から、ウォッカの飲み方を教わったのだった。それは、ライ麦パンを口に含んでから、ウォッカを飲むというのである。ライ麦パンはウォッカの酔いをふせぐ守り神だという。彼は小宴の席でウォッカを大いに飲み、日本の民謡を歌った。

|

| 【馬車の懐かしい風景、ジャムを作っている工場の樽】 |

ワルシャワに滞在中、そんな斧田氏に、テレビに出てほしいという依頼があった。ポーランドの国営テレビは当時、全国の受信機総数は1万5千台ほどで、実験放送の域を出ていなかったという。夜8時半放送の「今日のニュースから」という番組で、日本の現状について日本語でしゃべってほしい――とのこと。お安い御用であると、彼は綽々としてその役割を果たした。その時の出演料が300ズローチ(当時の日本円で4,500円)。終わって関係者を連れて夜の街へ。またウォッカ三昧である。

レストラン・ワルシャワで、楽団が「I Love Paris」を演奏したという。コール・ポーター(Cole Porter)の有名な曲である。私はシナトラが歌う「I Love Paris」が好きなのだけれど、当時のポーランドの市民もまた、自由なる都への憧れが強く募っていたと思われる。

|

| 【ポーランドの牧場風景】 |

オンナ――バルバラ嬢が登場する。亜麻色の髪の22歳。テレビ出演がきっかけで、斧田氏は彼女の家に招かれる。そしてウォッカ「ソプリツァ」(Soplica)を飲み交わす。度数は45度で、《柔かく優雅な酔い》だそうである。

バルバラ嬢は斧田氏をホテルに送る。彼女の手の甲に自分の手を添える。熱っぽい恋の予感か。あるいは惜別の情念の憂いか。この時の二人の情熱なる“談話”は、ポーランド出身のピアニスト・ステファンスカ(Halina Czerny-Stefańska)の日本公演実現へと花開いたらしい。

さて、バルバラ嬢の悩み。太りたくない――。

向こうの中年女性はみな、太りやすいのであった。これは、日本人の傾向としても同じである。ある者の言葉、《夫たるもの億劫がらずに、妻たるものにつとめれば、ふとり過ぎにはならない》。こちらの言葉については、同じように日本で流布されているかどうか、私は存じ上げない。ともあれ、向こうの女性はぶどう酒作りに励むのだという。亭主はウォッカを飲んで女房を仕込み、女房はぶどう酒を仕込む――。天下泰平。男女の仲睦まじい酒に満ち満ちた一生でたいへんよろしい。斧田氏の“ウォッカ痛飲記”なるものはここで終わる。

コメント