|

| 【新藤兼人監督の映画『心』(アートシアター・パンフレットより)】 |

今にして思えば、私が幼少期を過ごした昭和の時代(昭和47年以降の1970年代)には、独特の空気が漂っていた。ここでいう空気とは、時代の雰囲気、あるいは気配といっていいのだけれど、少なくとも今の時代より賑やかであったし、そうしたものの象徴として、やや屈折した表現で喩えると、それは、「美しいどぶ」のようなものであった。どぶとは、言うまでもなく、雨水や下水を流す溝のことだ。

私が幼少期の頃に住んでいた団地の、その周囲で流れていたどぶというのは、新興住宅地であったからまだ新しく、清らかな川のせせらぎのようで、ある種の風流を思わせるものであった。底に苔生した碧のゆらめきが艶めかしく見える、それらのどぶは、決して汚い下水という印象はなく、全くもって美しい人工の川だったのだ。――雨の日の昼下がり、とある住宅地の、坂道の片側に流れるどぶを立ち止まって見ていた幼少の私は、これがこの世の人工的な美しさだと直感した。こうしたことが、象徴的な昭和の原風景として、私の眼窩に刻まれている。

話は変わる――。成長して小学生となったのち、その頃テレビの連続ドラマや映画になって話題となっていた、日露戦争を描いた「二百三高地」に心酔した時期があった。それは忘れもしない。「二百三高地」から多分に影響を受けて、私は、乃木将軍(乃木希典)の《殉死》と向き合ったのである。まったく少年期としては、いささか破廉恥な、あるいは不都合な観念の重々しい倫理の皮相に直面していたのだった。

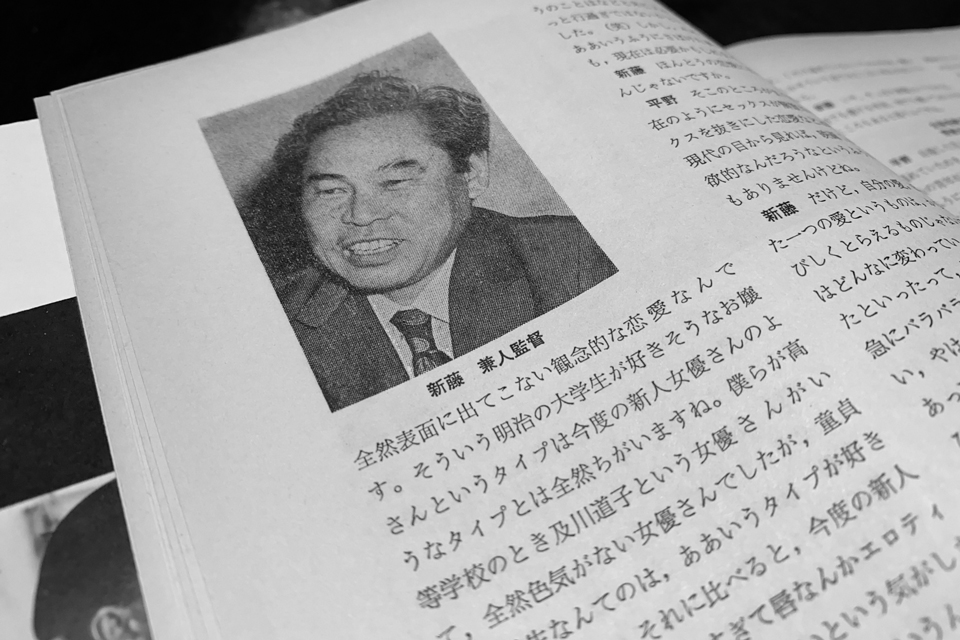

ちょうどその頃、関東圏のローカル放送局(UHF)でたまたま放映されていた、新藤兼人監督の映画『心』(1973年、日本アート・シアター・ギルド)を観た――。原作は夏目漱石の『こゝろ』である。その映画における、心理的緊張感を漂わせた映像美に惹かれ、瞬く間に私は、激しい《困惑》を覚えた。何故ならば、そこで描かれていたのは紛れもない、たった一人の純朴な青年が、無惨にも恋と友情に同時に裏切られ、《自死》した姿だったのだから。

|

| 【新藤兼人監督(アートシアター・パンフレットより)】 |

不穏な映画として

林光氏の流暢な音楽が、冷たく、五感を震わせる――。初めてこの映画を観た時、私はまだ小学生であったが、直感したのだった。ひどく不吉な、不均衡な、不調和な映画であると。主演の松橋登、辻萬長、杏梨、乙羽信子の表情はまるで仮面のように冷たかった。

冒頭における主人公の独白の後、日常的な一つ一つの会話劇が、どこか不自然で、不条理とも思える空疎さの中で進展していき、ただちにこの映画の不穏さが感じられたのだった。新藤監督の『心』は、原作にある三部構成のうちの「先生と遺書」の部分を適度にすくい取り、脚色している。

登場人物の名が原作と違って紛らわしいので、ここで整理しておく。原作の「先生」に当たるのは、この映画では青年K(松橋登)となっており、原作の「K」に当たるのは、この映画では青年S(辻萬長)となっている。原作の「お嬢さん」はI子(杏梨)で、「奥さん」は同じ奥さんという呼び名で登場するが、一応、未亡人のM夫人(乙羽信子)ということになっている。

新藤監督の『心』は、原作のそれを、現代(1970年頃)の東京の、文京区本郷の東大界隈と谷中・千駄木界隈に移し込んで、奥さんの居る住まい(間貸しの家)を中心に、実験的な心理劇を試みている。したがって漱石の原作については、ここではいったん忘れてしまって構わないだろう。敢えて原作と映画を比較批評する必要はないと思われる。

言わばこれは、新藤監督流の映画的エゴイズムを貫いた、観念主義の映画となっており、ここに登場する人物のほとんどが、その新藤流の演出によって、どこか不自然かつ不条理な、ほとんど機械仕掛けの人形のようにうごめき、リアリズムに即しない態度や表象の滑稽さを見せるのだ。

そうした作品に私は――全く偶然のことに――先述した乃木将軍の《殉死》を見知ったあと、若者の《自死》の映画という形で、出合ってしまったのだった。

|

| 【K(漱石の原作では「先生」)役の松橋登】 |

映像イメージの不文律

しかしながら私は、例えばこの映画のKとSとI子、そして奥さんの4人が、夏に蓼科の避暑地へおもむき、高原でピクニックを楽しみ、やがて奥さんを除く若者3人が、いわゆる三角関係となって恋の芽生えに悶々とし、それぞれの心情を微妙に変化させていく――というようなその夏の休息日のエピソードが、やがて純朴なる青年Sの《自死》へと導かれていく悲劇を、直視したにもかかわらず、彼らのそうした心理的変遷を、あるいはそれ以上に奥さんの底深い謎めいた思惑を、少しでも理解していたわけではなかったのだ。

彼らの恋の行く末が、はじめの「純然たるもの」から次第に「そうでないもの」に変容していく、言わば不条理の宿命を、まだ小学生だった私が理解し得なかったのは、致し方ない――と言えるのかもしれないが、脚色上の映像イメージの不可測がそれらの定義を大いに曖昧にしていた点は、些かあると思われる。若者3人の、あまりにも豊沃な闊達さ(若々しい性の支配欲と言い換えてもいい)が、致命的な《死の扉》の内と外に集合し、主人公Kにいたっては、その傲慢な心持ちが破廉恥なほどに捻れ、肥大化した恋の処理の問題にうろたえ、親友Sの恋の宣言を認知していたにもかかわらず、しらっと彼を欺き、自死に追い込んでしまうというドラマの映像表現の淡泊さに、私が真にのめり込むことができずに《困惑》してしまったのは、確かである。

とは言いつつも、あのSの死が、まさに《殉死》である――と理解し得たというのは、いったいどういうことなのだろうか。言うなればこの場合の主君とは、いったい誰を指すのだろうか。

ところで、当時アナログ放送であったテレビのローカル局は、UHFすなわち極超短波による方式の電波であったため、ローカル局専用のUHFアンテナを家屋の高いところに設置しなければならなかったのは、昭和時代のテレビの懐かしい風景であろう。

UHFの電波(今の地デジとは違うアナログ受信)は性質的に微弱なもので、小学生の時に私がローカル局(千葉テレビかテレビ埼玉のどちらか)の放映で観た映画『心』は、ひどく映像が乱れ、色彩が混濁し、はっきりと人物その他が判明できる画質ではなかった(テレビのブラウン管も旧型の家具調テレビで古かったというせいもある)。

しかし、このUHFによるテレビの放映ということが、実は新藤監督の『心』のその作品的趣向を与したかのように相まって、そのノイズに覆われた画面が、むしろある種のアートの映像美に見立てられ、子供だった私は、夢心地の気分でそれを視覚的に味わっていたのである。何度も言うように、ストーリーの中身を理解していたわけではなく、あくまでそこに現れた、暗い存在の若者達が、ノイズの中でなにやら仮面劇を展開し、その憤悶や動揺、無表情の視線を見せた中で、最後半の「死のシーン」を直視したにすぎなかった。

|

| 【青年S(辻萬長)とお嬢さんのI子(杏梨)】 |

恋という不貞

一般的に、多かれ少なかれ恋の沙汰を眼の前にした若者の頃には、その恋というものの性質上、誰かしらの友を欺き、時に裏切り――とは言え、その友を死へ追いやるところまではいきつかないにせよ――友情を断絶した経験をもつというのは、自明ではないかと思われる。漱石が描いた「こゝろ」において、明治の若い男女が果たして、一般的に恋や愛についてじゅうぶんにそれを経験譚としていたかについては、ここでは触れない。

だからこそ、恋に破れたその果ての《自死》は、その時代、乃木将軍の《殉死》とオーバーラップする理屈にもなるのだろうが、いま、現代人にとって失恋による《自死》は、ほとんどその皮相を見せないものとなっており、無いとは断定できないものの、もしあるとすれば、それが《殉死》と折り重なる唯一の理屈というのは、おそらく、手前が理想を描いた自己の未来像に、とうていたどり着くことができないであろうことを感じた廃石たる気持ち、それが未来の自己=主君に対する《殉死》ということになるのではないだろうか。

映画『心』においては、友を裏切った側のKは、自らの卑しい企図によって妻を娶り、新婚生活を始めるのに違いないのだけれど、その友を死に追いやった悔恨の念が、心に突き刺さったまま、やがて己の魂が淡い炎のようにめらめらと燃えつつ、しだいにそれはかぼそく小さくなり、ほどなくして消滅してしまう――という結末になっている。その最後の場面は、戯れた思い出のある、蓼科であった。

恋は、はじめから不貞そのものなのである。人がこの不貞に染まっていく時、大人という仮の姿となり、既にその時、心理的にはある種の《自死》=《殉死》を味わっているものなのだ。

あからさまにそうは言わないが、新藤監督がつくりだした『心』は、原作のある種の規定性を飛び越えて、著しく不穏な映画作品と化している。この映画の何たるかについては、ほとんど漱石の原作とはかけ離れたものであると言っていい。しかしながら、それはさほど大したことではないのだ。

むしろこの映画において表れている、女性の中に垣間見られる「母性」――この「母性」の本性の怖ろしさが主題なのである。すなわち、この家に住む若者達がみな、女である奥さん(M未亡人)の「母性」らしき術中に全てが飲み込まれていく様が悪魔的なのであって、その奥さんの、濃厚なまでに内側に秘められたエロティシズムの萌芽が、にわかに漏れ出てくるその瞬間瞬間の甘美な趣に、私は今、打ちのめされるのだった。

主観的にこの映画は、子宮から生まれ出た子供達が、ある形にまで成長し自立し、恋というものに遭遇した結果、己の不貞に気づいておののく(ある者は死する)映画なのであって、それはつまり、言わば鼻につく膣(ちつ)の匂いのする映画なのである。

コメント