|

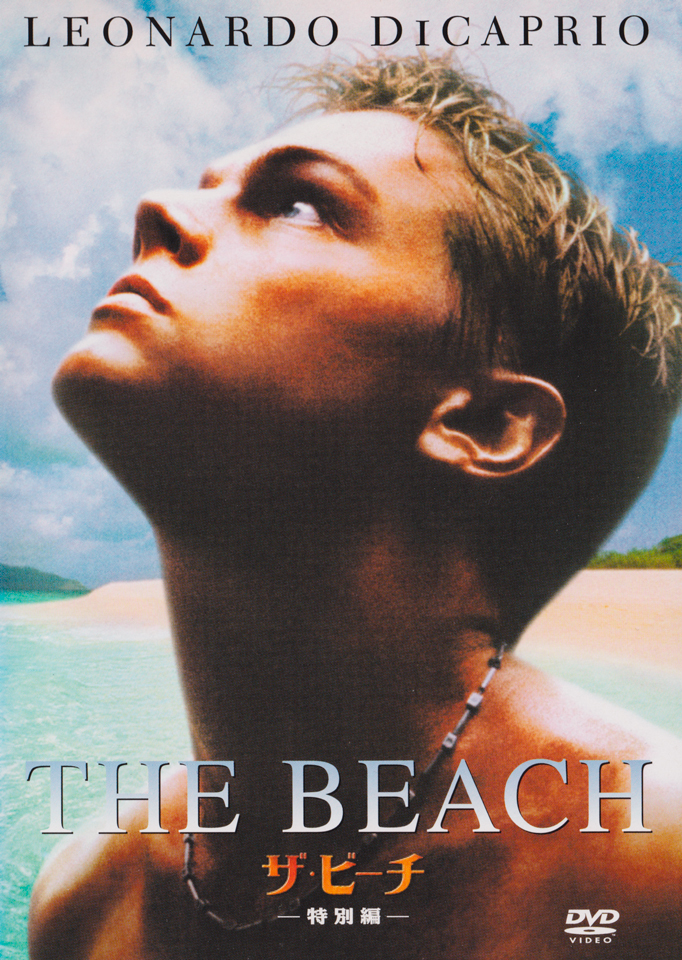

| 【ダニー・ボイル監督の映画『ザ・ビーチ』。主演はレオナルド・ディカプリオ】 |

挫折感を味わった挙げ句、将来の自分への可能性に絶望し、共感者や理解者が皆無――。そんなふうに私自身が、“独りよがり”な心持ちに打ち拉がれていた“2000年”のあの頃のこと――。

PHSの端末からインターネットに接続し、ほそぼそとワールド・ワイド・ウェブやメーラー・アプリを立ち上げて、なんとか逃げ場としての“コミュニティ”の糸口を図ろうとしていたのは健気だった。しかし、ある映画の主人公が、自分と同じような境遇と心持ちでアジアを旅し、その楽園で快楽の絶頂を極めるのだけれど、そんな快楽は長く続くわけがなく、最後に主人公は、とんでもない痛い思いをして人生の辛苦をなめる――を目撃した時、私は何か、“吹っ切れた”というか、突破口を見出したような気がしたのだった。私がその時観た映画は、ダニー・ボイル監督の『ザ・ビーチ』(“The Beach”)である。

『ザ・ビーチ』との邂逅

『ザ・ビーチ』のあらすじを、DVDにあった紹介文を引用して、掻い摘まんでおく。

《バンコクを旅するリチャードは、安宿でダフィと名乗る奇妙な男と出会った。ダフィは“伝説のビーチ”についてとり憑かれたように語った。そこは、美しすぎるほど美しく、日常のすべてから解放される夢の楽園――。その翌日、一枚の地図を残しダフィは変死していた。手にした地図をコピーし、“伝説のビーチ”行きを決意したリチャード。しかし、それは狂気に満ちた世界の始まりだった――。大ベストセラー小説をダニー・ボイル監督(「トレインスポッティング」)が映画化。斬新な映像と音楽で描くサバイバル・サスペンス》

話が前後するけれど、後年、ピーター・グリーナウェイ監督の映画『ピーター・グリーナウェイの枕草子』(“The Pillow Book”/1996年)を鑑賞し、主演のユアン・マクレガー(Ewan McGregor)がヴィヴィアン・ウーや緒形拳らと共演して、そのエキセントリックかつエキゾチックなストーリーを体当たりで演じていたのに、私は度肝を抜かれたのを憶えている。なんとそのストーリーは、ヴィヴィアンやユアンの裸体に、セイショウナゴンめいたニホンゴの毛筆字体が、つらつらと書き塗られていくのであった。

ダニー・ボイルは、『トレインスポッティング』(“Trainspotting”/1996年)で見事な演技を見せてくれた、その英国出身の若き俳優ユアンを、2000年の新作の『ザ・ビーチ』には起用しなかった。まことしやかに囁かれた奇々怪々なる噂。ハリウッドに進出したボイルは、なぜアンチ・ブリティッシュに走るのか?――と。しかしそれは、ボイル自身の、アクロバティックな戦略による決定打でもあったのだ。

一方、ハリウッドの“アイドル・スター”として誉れの高いレオナルド・ディカプリオ(Leonardo DiCaprio)が、当時数多くのオファーの中から、『ザ・ビーチ』の企画を選んだ――というトピックも、古めかしい言い方で表現するならば、〈驚き桃の木山椒の木〉であった。むしろそのアプローチは、ディカプリオにとって新しいキャリアを積む上で、必然だったことが窺えるし、絶妙な選択だったのだ。

個人的には、もし、『ザ・ビーチ』の主演がユアンであったなら(誤解を恐れずに言うと、原作からして本来ならユアンであるべき作品なのだが)、私はこの映画を、あの時観なかった(自閉的な青年像を創り出すであろうユアンだと、あまりに心身の辛苦に耐えかねて観られなかった)だろうし、それによって人生の岐点を変えることは、おそらくできなかったように思うのである。

つまりそれが、主人公のリチャードが、実に行動的なバックパッカーの青年という解釈のもとで、ディカプリオが飄々と演じていたからこそ、私はあの映画を観た――ということは、はっきりと断言できるのである。

ここで映画の出演者をリストアップしておく。

リチャード役のディカプリオの他、怪しい男ダフィ役はロバート・カーライル(Robert Carlyle)、フランス人女性フランソワーズ役はヴィルジニー・ルドワイヤン(Virginie Ledoyen)、そしてその恋人エティエンヌ役はギヨーム・カネ(Guillaume Canet)。

そして、島の楽園に定住するトライブ(部族。同じ生活スタイルを営む共同体)を統帥するリーダーのサル役は、ティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)。私はまだ、この時点で原作(アレックス・ガーランドの小説)を読んでいないので、ちょっとはっきりとしたことは言えないのだけれど、サルと言っても猿のことではなく、サルという名の女性である。サル役のティルダは、いかにもヨガ好きで信仰心が強そうだ。ぜったいオーガニックな食べ物や飲み物を好みそう――という部分で、はまり役なのである。

ところで、島へ訪れて冒険譚を繰り広げるリチャード、フランソワーズ、エティエンヌを演じた彼ら3人は、当時まだ20代後半で、私と同じ70年代生まれの俳優達であった。体を張って溌剌とした演技が、今観るととても懐かしい。年齢がほぼ同じ彼らへの親近感は厚く、映画を通じて、活躍する同世代の若者が羨ましくも思えたものだった。

|

| 【“伝説のビーチ”がどれほど美しいものか。とくと映画をご覧あれ】 |

なぜ若者達は楽園へ向かうのか

しかしながらなぜ若者達は、この世の楽園というものを夢想し、憧れてそこへ行ってみようと思うのだろうか。

『ザ・ビーチ』の話の発端は、刺激を求めてバンコクの街にやってきたバックパッカーのリチャード青年が、結局アジアに来ようがなんだろうが、どこの街もアメリカナイズされてて同じなんだ――と幻滅を感じつつある時に、宿でイカレた男(ダフィ)と出会うところから始まる。彼は麻薬中毒者らしかった。リチャードはダフィから楽園の話を聞かされ、その翌朝、ダフィが遺していったと思われる、“伝説のビーチ”なる楽園の地図を、自分が寝泊まりした客室のドアから発見して、ダフィに会いに行こうとその部屋に入ったら、彼は変死していたのだった。

リチャードは、楽園そのものに関心があったのか――。むしろしたたかに、偶然宿で知り合った美しい女性フランソワーズを楽園に誘い、最高の夢心地を体験したかっただけではなかったか。

しかし実際、フランソワーズを誘えば、当然のことながら連れのエティエンヌも一緒であるというのは、分かりきっていたことである。こうしたリチャードの行動性には、若者特有の感受性豊かな面がちらちらと現出しつつも、始末に負えないくらい短絡した結実を伴う“危険不回避パターン”が内在していて、観ていてハラハラする。もっと単純に言えば、まだこの世のことがよく分からなくて、とても恐いのである。結局のところ、一人で楽園に行くことは心細くてできず、フランソワーズと連れのエティエンヌを誘い出すしかなかったのだ。

彼らの行動は、つまりこの場合、彼らが“伝説のビーチ”なる楽園に行くことは、決して用意周到な企てによるものではなく、まして人生を賭けた決断の旅でもない。後付けで旅をした理由をあれこれ付け加えることはよくあることだが、概ね、もし彼らにその理由を訊ねたとするならば、「そんな理由なんてない」――と答えるに決まっている。

リチャードとフランソワーズ、そして連れのエティエンヌの3人は、あれやこれやと長い旅程を続け、その終盤、最も楽園に近い島にて、海岸のヴィレッジに寝泊まりする。リチャードは朝方、そこから楽園へと出発する直前、ヴィレッジで偶然出会った若者バックパッカーらに、どういうわけだか書き写しておいた地図を、こっそりと彼らの寝ている小屋のドアに置いていってしまうのだった。この行動性はいったい――。秘密を誰かにバラしたいという心境だったのか、あるいは単に、仲間が欲しいという心のSOSの裏返しだったのだろうか。

楽園という楽園のあげくに

さて映画のストーリーを、クライマックスまでひけらかそうという気は毛頭ないのでご安心を。

ただ、この楽園の島の冒険譚というのは、一方で確かに、海や森や山や湖といった自然に恵まれ、そこは風光明媚で美しく、誰にも教えたくない場所、いやその自然環境の純度を保つためにも誰にも打ち明けてはならぬと誓いたくなる場所――という点で、まことに豊沃たる楽園に違いないのだが、もう一方で島の実態としては、現地人による武装グループが厳しく警戒する「大麻畑」の楽園――でもあることに、この島の運命の明暗を示唆しているというべきか、ある種の落胆を募らせる悲劇が予想されるのであった。

トライブのリーダーのサルは、この地に初めて訪れた際にその実態を認識し、現地人とのいかがわしい誓約取引によって、自身の定住が許された――と考えればいい。大麻を操る現地人にとって、この島の秘密は外部に漏らされたくなかったわけである。サルの思惑が反映してか、ほんの数十人程度のトライブを形成し、自給自足の原理主義的な生活が始まった。そこへ、たまたま訪れた3人が、というかほとんどリチャードのせいであるが、とんでもない騒ぎとなっていくのである。さあ、彼らはそこで何を見、何を体験したのだろうか。

この『ザ・ビーチ』の映画には、3つのテーマが内在していると私は考える。

一つは、「人間の快楽」の問題。二つめは、「支配欲の傲慢」の問題。そしてもう一つは、「自然環境の破壊」の問題である。

「人間の快楽」とは、常に心地良くいたいという欲求に寄りかかる、自由と幸福の権利の原動となるべきもので、それを追い求めることに人間の本質があり、経済活動の全てがそれを目指している。

当時、20代の後半で打ち拉がれていた私が、ある種の突破口を見出したというのは、この3つのテーマのうちの「支配欲の傲慢」に気づいたからであり、「人間の快楽」を占有しようと支配欲に駆られれば、それがあっけなく悲劇につながることをこの映画は示唆していた。

いま、再びこの映画を観た時に感じるのは、むしろ、人の《快楽》と支配欲による物事の《破壊》の相対的な関係性に及んで、いかにそれが脆弱であろうとも人間的であるかということと、そしてこの世で美しいものの発見とは、いったい何なのか――ということである。もっと率直に述べれば、《快楽》を通じてなければ、人間は人間の社会生活の中で実存し得ないのではないかという真理である。しかしその追求が、「支配欲の傲慢」にもつながり、人や生物をも含めた「自然環境の破壊」にもなり得る。

《快楽》は、与えられるものであればよいのか、自ら得るものであればよいのか。

ディカプリオが演じたリチャードの性格は、現代の若者らしい「内向性」と「とっちらかした行動性」を秘めた、言わば《夢見る青年》の象徴である。

かつて作家の三島由紀夫が、自身の肉体を筋骨隆々に仕立て上げようとした心理と同等にして、リチャードはベトナム戦争映画に登場するヒーロー的偶像に掻き立てられ――まさしくコッポラの映画『地獄の黙示録』の破壊的シーンがインサートされるのだけれど――心情的には、誰かに「愛されたい」気持ちと、物事を徹底的に「破壊していきたい」衝動との、矛盾する未成熟な状態を行き来するのであった。リチャードという主体は、常に物事を都合よく狭義に見積もり(→楽園に行くことは自分の幸福につながる)、正義化してとらえる(→好きな人に愛される存在でいたい)傾向がある。ここで肝心なことは、実際のベトナム戦争の惨劇とは乖離して、戦争映画の中身にしか観念的に言及せず、都合よくそのオマージュを温め続けていることなのだ。

見開くべきものは、現実という認識なのか。

人間は、《快楽》を追求する自由があると同時に、その《快楽》をともなう楽園に、浸かり続けることを許されてはいないのだ。個人と集団(社会)との関係は、この宿命的な掟によって縛られている。これが現実だ。与えられた《快楽》は支配の構図を生み、自ら得る《快楽》は、行き過ぎれば個人と集団(社会)との分断によって、《破壊》が生じる。

映画『ザ・ビーチ』の公開後、世界中からそのロケ地に観光客が訪れ、地域は自然破壊の危機にさらされてしまったという。その反省やら教訓があってか否か、レオナルド・ディカプリオは、自らの財を擲って、環境保護の支援活動を継続的におこなっている。

この映画は、とてつもなく大きな示唆に富んだ《快楽》というものを、鑑賞者に与えてしまったことになる。だが、“伝説のビーチ”という楽園は、目に見えるもの見えないものを含めて、世界中の、我々のまさに目の前の至るところに存在し、人の生き方について重く揺さぶり続けている。映画的解釈によって、ダニー・ボイルが先見的に時代を予見した功罪は、我々が背負うべきものである。

コメント