|

| 【伊丹十三氏も頭を抱えた(?)東京ビートルズ】 |

1887年創業のウイリアム・グラント&サンズ社(William Grant & Sons)が売り出しているスコッチ・ウイスキー「MONKEY SHOULDER」がたまらなく美味くて、ここしばらく飲んでいた。辛くて乾いた味のブルーチーズとよく合う。

このウイスキーは、モルト100%のブレンデッドである。スコットランドはハイランド、ダフタウン(Dufftown)にあるグランフィディック蒸留所、バルヴェニー蒸留所、キニンヴィー蒸留所のモルトによってブレンドされている。ただし、「MONKEY SHOULDER」の歴史はまだ浅く、2005年にリリースしたばかりというから、さらにこのブレンデッド・ウイスキーは人気が高まっていくだろうと思われる。

ところで創業者のウイリアム・グラント(William Grant)は、1839年ダフタウン生まれ。父はナポレオン戦争でワーテルロー(ウォータールー)の戦いに従事した兵士として有名だそうだ。ウイリアムは若い時に靴職人の見習い工だったが、30歳になって地元の蒸留所で働き出した。仕事にもそれ以外のことにも熱心な人だったようで、独立してグランフィディックでウイスキー造りの操業を開始。その後1960年代には、保守的だったスコッチのシングルモルト・ウイスキーの味わい深さをイングランドへ、そして世界に浸透させた先駆者として彼は讃えられている。そうしたウイスキー造りの環境に恵まれたダフタウンは、ハイランドらしく田舎であり、牧歌的であり、好きな人にとっては、のんびり住んでみたいと思わせてくれる、そんな土地柄なのであった。

|

| 【悪酔いの救世主となるか? スコッチのモンキーショルダー】 |

ロンドンで皺を寄せていた伊丹十三氏

聡明なる人物ウイリアム・グラントが、イングランド人にもダフタウンのシングルモルトを――と活路を見出そうとしていた1960年代――かわって伊丹十三氏は、かのハンフリー・ボガートやスペンサー・トレイシー、マーロン・ブランドと顔を並べ、同様にして眉間に縦皺を寄せながら、ロンドン近郊にて、キンキーブーツを履いた“ビートルズ・ルック”の若者に憂いでいた――のである。

名著『ヨーロッパ退屈日記』(新潮文庫)の「ハイヒールを履いた男たち」に、そのことの仔細が、短い文章ながら記されている。個人的にはこのエッセイを読んで、“モンキーショルダー”を飲む勢いが増したのだった。

そもそも伊丹氏が、軍人役でニコラス・レイ監督の映画『北京の五十五日』(“55 Days at Peking”)に出演し、その映画が公開されたのは1965年のことだった。また、『ヨーロッパ退屈日記』(ポケット文春版)が刊行されたのも同年3月であり、彼が「ハイヒールを履いた男たち」を執筆していたのはそれより数年前ということになる。すなわち、ロンドンでまさにその頃、“Fab Four”ことザ・ビートルズ(The Beatles)の、いわゆる“ビートルズ旋風”が吹き荒れていたわけである。

――ある英国紳士がトイレに入ると、そこに一人の少女が立っていて、驚いた。男性用のトイレで、少女が、「立ったまま用を足している」ではないか。ロンドンではあちらこちらで、こうした「少女の立ちション」姿が見られたという。これはいったいどういうことなのか。

つまりその「少女の立ちション」の正体は、“ビートルズ・ルック”の若者達だった。髪を長く、短いチョッキを着、細いズボン(パンツ)にキューバン・ヒールもしくはキンキイ・ブーツを履いた姿――。伊丹氏曰く、《こういう奇態な風俗が、「かの伝染病の如く蔓延」したのである》。

ビートルズ・ルック

伊丹氏が《奇態な風俗》と形容したその若者達の恰好が、果たして純然たる“ビートルズ・ルック”だったのかどうか、残念ながら私は、それを知りうるだけの資料を持ち合わせていない。

その頃既に、“モッズ・ルック”と称された英国の若者のファッション文化が流行していたのは確かであり、モッズについてWikipediaでは、《髪を下ろしたMod Cut、細身の三つボタンのスーツ、ミリタリーパーカー、多数のミラーとヘッドライトで装飾されたスクーターなどがある。1951年にアメリカ軍に採用されたミリタリーパーカー(M-51)は、モッズの人々に愛用され、「モッズコート」(「モッズパーカ」とも呼ぶ)として知られている》と記されていて、“ビートルズ・ルック”のファッションとは異なるもののようにも思われる。

しかし、Wikipediaには、デビュー後のビートルズがモッズを取り入れていた云々も記されているし、ある不確定な情報源では、ビートルズ・カットが“モッズ・ルック”の基本――みたいな解説をしたりしていて、もはや60年代のロンドンっ子のファッション文化は、渾然としていて何が何だかよく分からない。

私などは、ビートルズ・カットと言えば、あのマッシュルームのようなヘアスタイルをすぐに思い浮かべるのだけれど、果たしてそれが、前述のそれを指しているのかどうか、じゅうぶんに調べ尽くしていないので、ここでは結論的な言及を避けたい。

はっきりしていることは、日本人にとってそれらのファッションが、既成概念を排したカジュアル・スタイルだとみなされ、総じて、当時の感覚で「女性化した若者男性」という理屈であった。

もっと侮蔑的な言い方では、単に“オカマ”と称されていたりもした。それは、“女性っぽい”ファッションを若者男性が取り入れているとか、“男性的な伝統スタイル”から外れた若者らしいファッション――というような、生やさしい悠長な表現のトレンドではなく、十把一絡げに、「男らしくない女々しいスタイル」――という意味だったのだ。“ビートルズ・ルック”がこの範疇にあったことは確かである。

60年代のロンドンの、渾然と勃興していた若者ファッションを現場で目の当たりにしていた伊丹氏は、トラディショナルを重んじる自身の矜恃から感覚的に外れている――といったふうに、若者達への眼差しが大いに厳しかったのだった。客観的に考えると、伊丹氏は、日本人らしい触覚における、ロンドンの若者文化への、最初の目撃者であり批評家だったのではないだろうか。

|

| 【これがビートルズ・ルック? 伊丹十三『ヨーロッパ退屈日記』より】 |

東京ビートルズのこと

伊丹氏が「ハイヒールを履いた男たち」で言いたかったのは、ロンドンの若者男性らの、邪道的なファッションにおける“女性っぽさ”――それ自体ではなかった。“ビートルズ・ルック”をまとった彼らが、中流または労働階級の子弟達であるということ、そしてロンドンでの生活の定点観測として、「貧しいものが貧しいものの模倣をする」、その意味のない不毛な複製=Reproduceがやりきれないのだということであった。彼自身の率直な心情としては、「貧乏くさい真似は嫌」なのだ。

日本でも当然、“ビートルズ旋風”が吹き荒れ、“ビートルズ・ルック”なるものが台頭した。そこで伊丹氏がつい象徴的に書き捨てたのが、《トーキョー・ビートルズ》という言葉である。

《馬鹿な話で、日本にも、はや「トーキョー・ビートルズ」というものができて、今度はビートルズ・ルック擡頭のきざしがあるという。いつの世にも、跳ね上り者というのは、後を絶たぬものである》

(伊丹十三著『ヨーロッパ退屈日記』「ハイヒールを履いた男たち」より引用)

数年来この稿を繰り返し読んでいて、私は最初、《トーキョー・ビートルズ》が何を意味しているか全く分かっていなかった。しかし実は、《トーキョー・ビートルズ》とは、正真正銘、日本のショービジネス界にかつて存在した、4人グループのバンド名だったのである。

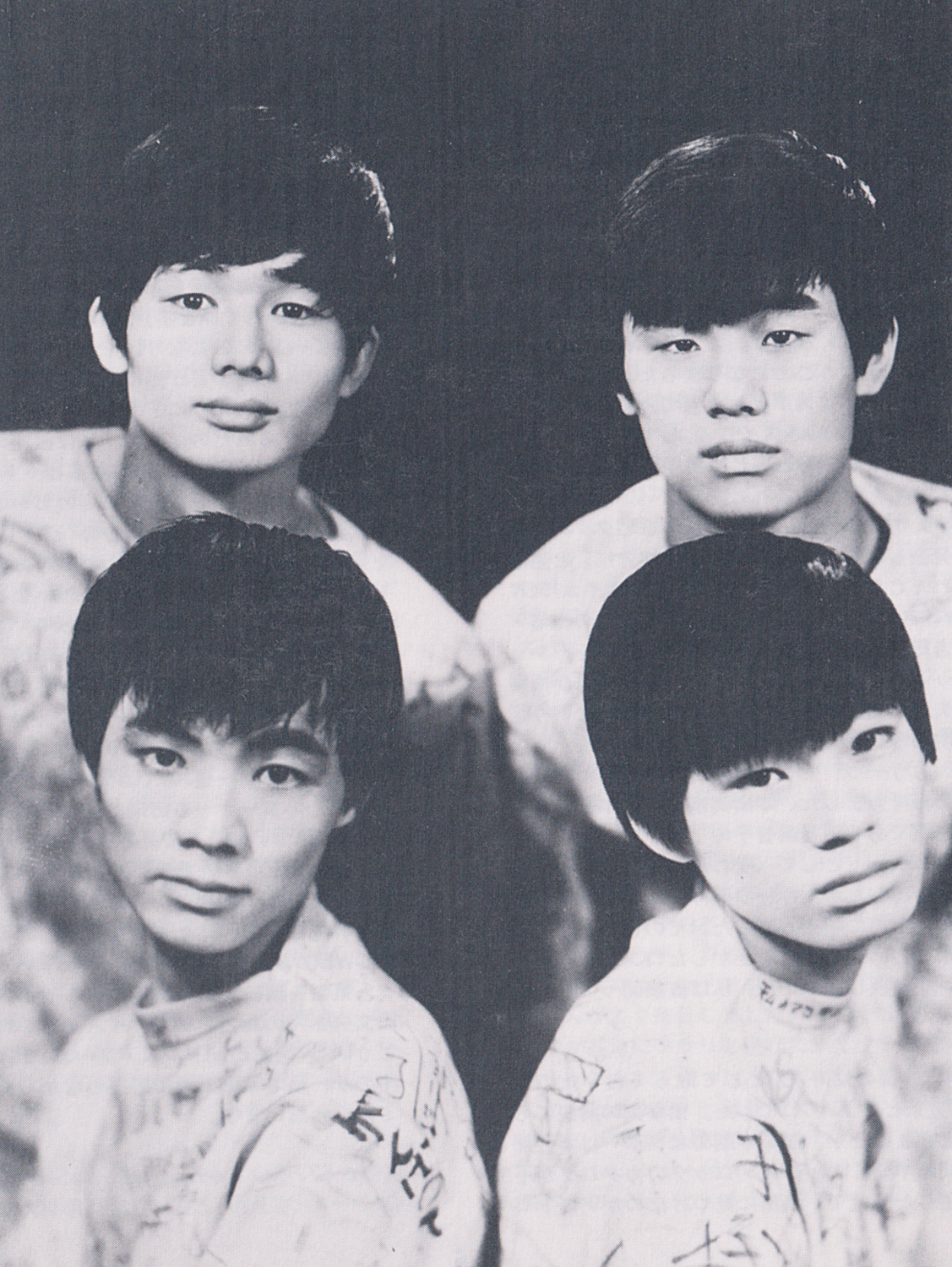

正式には、「東京ビートルズ」という。

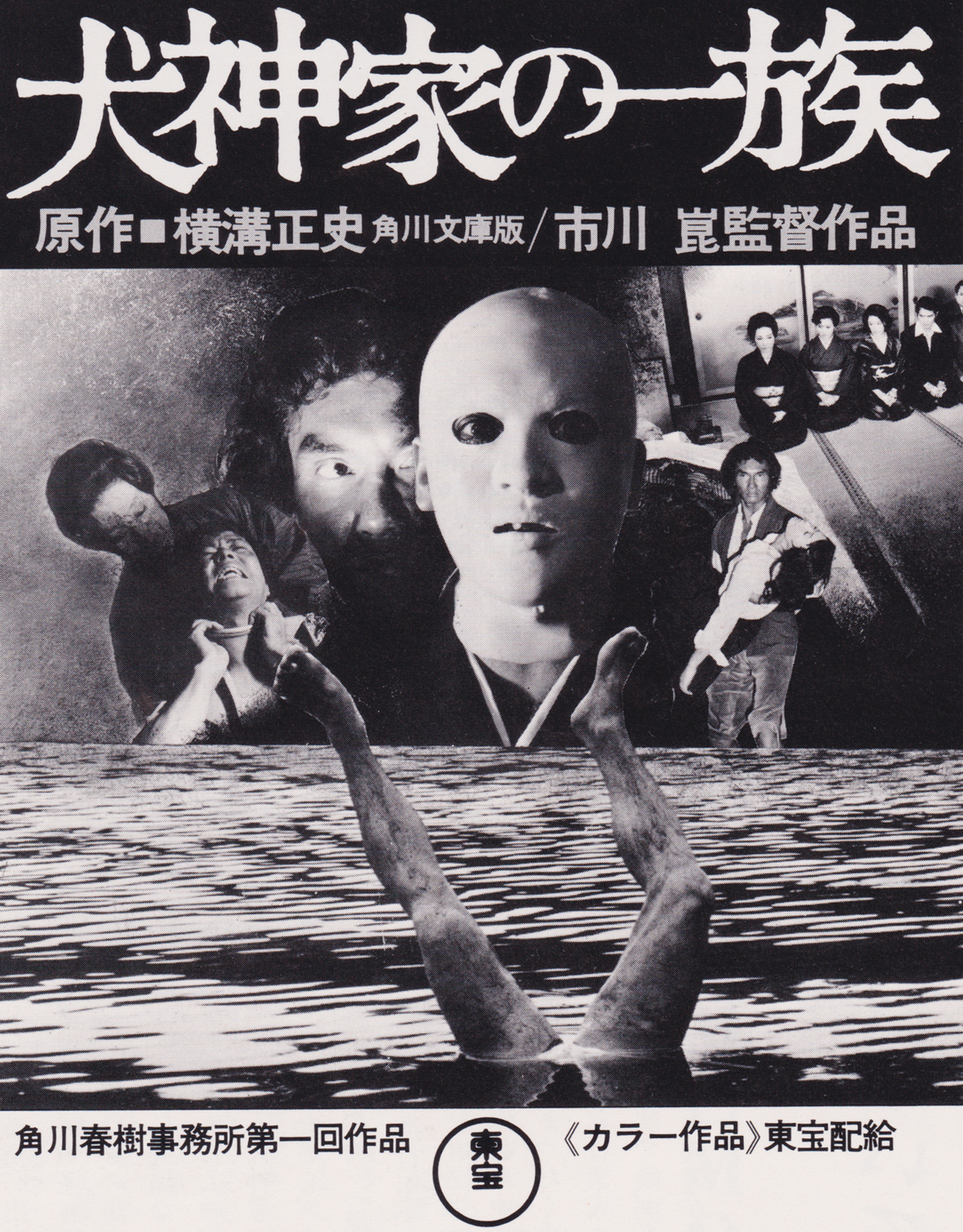

彼らのことについては、1993年にビクターエンターテイメントから発売された復刻リマスターCD『meet the 東京ビートルズ』がたいへん詳しい。

|

| 【1993年に発売されたCD『meet the 東京ビートルズ』】 |

メンバーは、ギター担当のジョージ岡、ベース担当の市川次郎、斎藤タカシ、須藤マコト。この4人は当初からのオリジナル・メンバーであり、演奏のサポート・メンバーにはギターの田村一郎、ドラムスの加瀬沢道雄などが加わっていた。バンドは紆余曲折と言うべきか流転を重ね、何度かメンバーが入れ替わっている。複数存在するその他のメンバーの表記については、ここでは割愛させていただく。

活動期間はたった3年と短い。計2枚のシングル盤(第1弾が「抱きしめたい」と「プリーズ・プリーズ・ミー」、第2弾が「キャント・バイミー・ラブ」「ツイスト・アンド・シャウト」)を出している。言わずもがな、これらの曲は、本家ザ・ビートルズのカヴァー曲(日本語訳は漣健児、編曲は寺岡真三)だ。

復刻CD発売の経緯については、こうである。

1992年の夏、ニッポン放送のラジオ番組「文夫と明子のラジオビバリー昼ズ」で、出演していた高田文夫氏と大瀧詠一氏が、この幻のカルト・バンド=東京ビートルズの話題で、たいへん盛り上がった。高田氏は、当時銀座の映画館・松竹セントラルで東京ビートルズの生演奏を観、1966年に来日した本物のビートルズも、東京・九段下の日本武道館で観た――。この番組がきっかけとなり、その翌年も高田氏と大瀧氏が他のラジオ番組などで交歓を深め、ついに東京ビートルズのシングル4曲を収録した『meet the 東京ビートルズ』を、ビクターエンターテイメントからCD化する。幸いにして今、私が彼ら東京ビートルズのリアリスティックな歌声と演奏を聴くことができるのは、高田氏と大瀧氏のおかげなのである。

酷評された東京ビートルズ

東京ビートルズのデビューの経緯については、こうである。

1964年の3月、芸能プロダクションの木倉プロがプロデュースし、結成。約2週間の練習を積み、横須賀のキャバレー“グランド・オスカー”に出演して修行。4月に築地のビクター・スタジオで日本語による「抱きしめたい」と「プリーズ・プリーズ・ミー」をレコーディング。この時の演奏はスタジオ・ミュージシャンを起用し、ベースはエレキではなくウッド・ベースだったという。

5日後に、上野のジャズ喫茶“テネシー”でプロモーション活動。テレビ出演も経験し、4月9日の夜に伊勢崎町の“トリス・クラブ”に出演。予定通りメディアに取材される。

ところで、この頃のジャズ喫茶に訪れていた客は、ほとんど銀座のホステスか有閑マダム、あるいはトルコ嬢だったという。やがて東京ビートルズの人気が出てくると、こうした場にも、素人がだいぶ来るようになったらしい。

7月に第2弾のシングル「キャント・バイミー・ラブ」と「ツイスト・アンド・シャウト」のレコードを発売。8月には、日劇の「ウエスタン・カーニバル」に出場。しかし、ここでのショーが、音楽評論家に酷評された。一部引用する。

《マントヒヒの背中にシラミの大群がたかったかの様なシェイク、タヌキが電気にビリビリかかったヨウなロール、いずれも正規にタエない》

(シンコー・ミュージック『ミュージック・ライフ』誌より)

|

| 【東京ビートルズの若き4人】 |

以後は、人気が低迷。

ジャズ喫茶や米軍キャンプなどでの地味な活動が中心となっていったそうである。67年の春に解散するまでの、言わば人気衰退後の活動後期は、メンバーが入れ替わり、本家ビートルズ以外のカヴァー曲も取り入れられ、ジョージ岡が作曲したオリジナル曲もかなり含んでいたという。

ともかく、決してメインストレートではないにせよ、“営業バンド”としての後期における活動実数は、それなりにあったのではないだろうか。残念ながら、東京ビートルズの後期の音源ソースが現存していない(?)ので、はっきりとしたことは言えない。

リバプール・サウンズにゴーゴーを取り入れた演奏…云々の雑誌批評もあったというが、初期の東京ビートルズのアイデンティティーは、この頃見る影もなかったようである。解散後、メンバーの中には他のバンドのミュージシャンとして再活動した者もいたらしく、メンバーの消息という点では、ほとんど、てんでんばらばらになったようだ。

とどのつまり、人気衰退後の活動後期こそが、ほとんど不明に近い真の意味でのカルト・バンドだったということである。

ちなみに、1964年秋には、“リバプール・ビートルズ”(正式にはリバプール・ファイブ)という英国の5人組のバンドが来日した――という。ほとんどビートルズ狂の妄想に近いイメージの捏造が国内でおこなわれたのだった。東京・後楽園で東京ビートルズを始め、その他の日本人バンドと共演。以後、アメリカの地を踏んで消えた――。

和製ビートルズが東京ビートルズ以外に2組あって、一つはクール・キャッツ、もう一つはクレイジー・ビートルズ。もうどうでもいい話である。

おやおや、スコッチの「MONKEY SHOULDER」がダブルでは足りなくなってきてしまった。悪酔いは禁物だ。

「伊丹十三の『ヨーロッパ退屈日記』とペタンク」はこちら。

コメント