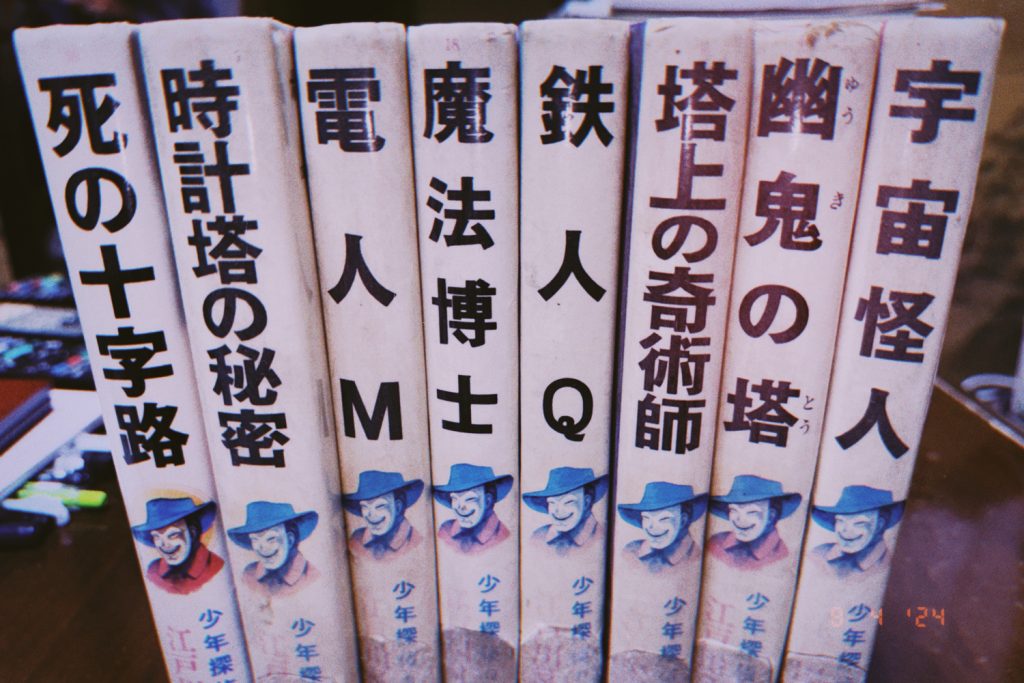

小学校時代、学校の図書室に入り浸って、江戸川乱歩の「少年探偵」シリーズをよく読んだり借りたりしていた――という話を、十数年前に書いた(「江戸川乱歩と図書室の話」)。その頃は、ただただ懐かしくて少年時代の思い出話を綴ったにすぎない。

懐かしくなって昔のポプラ社の「少年探偵」シリーズを数冊ほど入手したり、光文社文庫版の『大暗室』や『三角館の恐怖』だとかを買ったりしたのは多分その頃なのだろう。つい先日、『大暗室』の本を開いて何気に字を追っていたら、急に涙がこぼれてきた。

まるで私自身のファンダメンタルズがさらけ出された挙げ句に、崩れ落ちたかのような官能。いったいこの涙は何なのだろうと思った。

それは、ノスタルジックな気分の深奥の襞(ひだ)をついにえぐってしまった、突きつけられた悲しみなのだろうか。裏を返せば、あの頃の純真な読書体験を邪険に扱ってしまっていた自分自身への嘲笑いなのかもしれなかった。己への侮蔑の表出――。そういう悲しみではなかったか。

サリンジャーのライ麦、そしてそのアメリカ現代文学における“青春小説”に憑依したイーサン・ケイニン(Ethan Canin)についても先日ふれた(「ブルーな春の星を書き替える」)。

私自身が20代の時にのめり込んでしまっていた演劇は、真っ当な演劇ではなく、つまり「演劇ではないおもちゃ演劇」からの脱却の鍵はそこにあったのにもかかわらず、私はそれに全く気づかなかった。その頃はもはや、「無能の時代」としかいいようがないのだ。

しかも純然たる過去を遡れば、乱歩の「少年探偵」シリーズの読書体験があったわけである。自分自身の、少年時代に! それすらも、私は青春の自己救出の正当な原資として扱わなかった。これほど愚かしい話はないではないか。

その正当な原資による自分史に書き換えていく――。それがいま、私のやるべきこと。その先にあるのは、自分自身の手で「小説を書く」ということだ。

「演劇ではないおもちゃ演劇」によりかかっていたためになおざりにして、振り払われてしまっていた大切な原資を、全てつなぎ合わせていくこと。文学しかり、映画しかり、音楽しかり――。このことが、私の新たな活動として、ブルーな春の星になっていると感じるのだ。

そんなところから、少年時代に乱歩に夢中になっていた記憶から、学生時代の文学三昧、映画三昧、音楽三昧を連綿とし、数年間の“おもちゃ演劇時代”を予期せぬアクシデントととらえて記憶から消し去る。そこに関わっていた人たちとの縁も、既に過去の塵灰となっている。その周縁にはいっさい立ち入らない。

したがって、必然的に今後、乱歩の小説のことを書く機会が増えるだろうと思われる。これまた先日のこと、光文社文庫版の『江戸川乱歩全集』を思い切って30巻全て購入した次第だ。

ふりかえれば簡単なこと。

昭和52年、私が5歳の時、テレビドラマで『怪人二十面相』をやっていて、幼い私はその怪人二十面相のごっこ遊びをした(「怪人二十面相になった頃」参照)。それが乱歩との出合いといっていい。

変なことを書くようだが、少年時代に読んだ「少年探偵」シリーズは、小説を読んでいるという自覚が私にはあまりなかった。だがあれは、紛れもなく小説である。探偵小説といういい方もできるが、乱歩は幻想小説であり、現実の世界とはかけはなれた、魔界のおとぎ話なのであった。

コメント