|

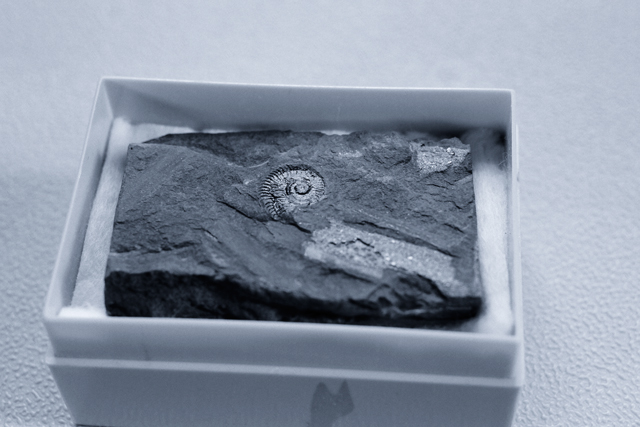

| 【ジュラ紀のアンモナイトの化石】 |

いつだったか急に懐かしくなって、徳島化石研究会会長の鎌田誠一さんがオークションで出品していた、アンモナイトの化石を買って、部屋の飾りものにしていたことがあった。化石がしまわれていた小さな箱には、

《ジュラ紀のアンモナイト

産地:山口県豊浦郡豊田町(現下関市)

時代:中生代ジュラ紀

地層:西中山層》

とあって、几帳面な鎌田氏のそのアンモナイト=ハーポセラスに関する説明テクストが添えられていて、非常に感激したことを憶えている。そうして私の脳裏には、かつて少年時代に夢見た、古生物学に対する憧憬と興奮の影がちらついた。

|

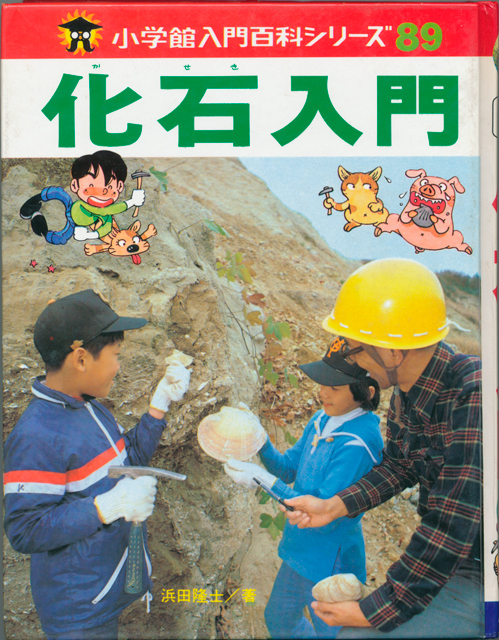

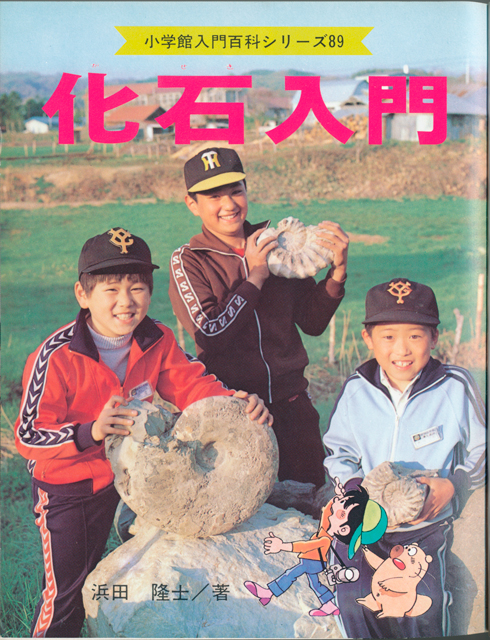

| 【小学館入門百科シリーズ『化石入門』】 |

何がきっかけだったかと言えば、それは一つの本を貪り読んだことからだった。小学館の『化石入門』(浜田隆士著・昭和55年初版)。小学生の低学年の頃、この本にかぶりついた私は、まずこの本の中の「地質年代表」を暗記することから始めたのだ。

《「先カンブリア時代」…「古生代:カンブリア紀、オルドビス紀、シルル紀、デボン紀、石炭紀、二畳紀」…「中生代:三畳紀、ジュラ紀、白亜紀」…「新生代:(第三紀)暁新世、始新世、漸新世、中新世、鮮新世、(第四紀)更新世、完新世」》

動植物が気の遠くなるような長い時間をかけて押し潰され石化する化石の種類の中に、「琥珀」(こはく)というものがあるのを初めて知ったのも、この本からだった。透き通る黄橙色の固体に、まるで時間が止められ異次元に閉じ込められたかのような、虫の哀れな姿。切なさが漂う。しかしそこは少年にとって日常とは別のパラレルな世界が広がっていて、時空を超えて旅するタイムマシンの世界であった。目にしたことのない異形の動物の骨格を眺めていると、自分もその世界の中に入り込んでしまった気がして、もう二度と現代に戻れないのではないかと錯覚に陥るのだった。

この『化石入門』の表紙を開くと、野球帽を被った少年3人が、自慢げにアンモナイトの化石を手にして笑っている写真に出合う。本を開くたびに感じるジェラシー。彼らの自慢げな顔が憎々しい。あんな大きなアンモナイトを見つけやがって、という子供らしい自分の勘違いなど、その本の影響力というものは決して小さなものではなかった。自分よりも少しばかり大人である彼らへの忠誠心と嫉妬心との板挟み。しかも彼らは本の中で永遠に少年のままなのだ。

さて、彼らに負けず劣らずと威勢を奮い、学級の仲間を集めて“化石研究会”なるサークルを拵えたのは、それからすぐであったのだろうか。残念ながら地元の土地柄、化石が掘り起こされるような地層はほとんどなかったものの、友人の家の近くの畑がもともと貝塚であったことを聞きつけて、掘ってみると意外に土器の欠片のようなものが出てきて、古生物学ではない考古学の真似事が経験できたことは愉快であった。その後、とある友人が本物の植物化石を持参したりして、“化石研究会”の面目躍如となったことは思い出深い話である。私にとって幻のような話である。

コメント