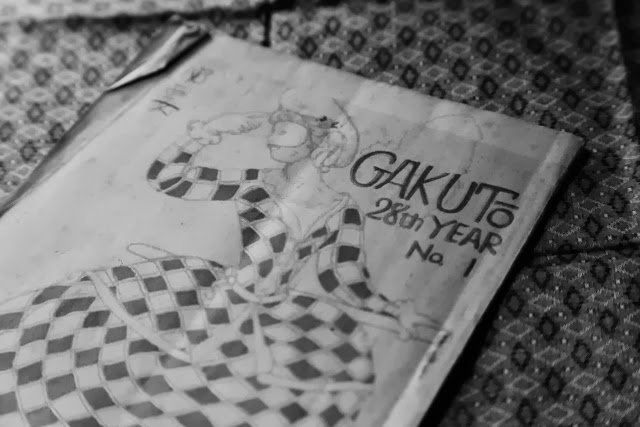

昭和時代の古い小冊子、『洋酒天国』に関する話題。不定期ながら今後もどしどし書いていく。

|

| 【小冊子『洋酒天国』第38号】 |

『洋酒天国』第38号は、少々趣が違って、「戦後は遠くなりにけり」と題され、特集・戦後15年史となっている。

昭和20年の8月15日から昭和34年9月3日までの政治史、社会史、風俗史から主立った事件をピックアップ。無論、開高健氏編集、風俗に傾斜した軽めの酒酔い小冊子であるから、真面目さの中にもスパイスの効いたさじ加減が絶妙である。

ということで終戦の年の昭和20年などを見たりする。

さすがに世相は暗い。大西海軍中将が自刃、皇国義勇軍岡崎功以下48名が島根県庁を放火、大東塾の塾長代理ら13名が代々木練兵場で割腹自殺、東条英機大将がピストル自殺、近衛文麿が荻外荘で服毒自殺…などと続き、生臭い戦後の混乱が窺える。

この昭和20年から風俗傾斜の面白い話題を見つけるのはどうやら困難だったようで、強いて挙げるとすれば、「8月20日、森永がビスケットの製造を開始、キャラメルやドロップの製造も準備」。「10月25日、待合、芸妓屋、料理屋、カフェー、バーが再開」。「12月4日、大学における男女共学が決定」。「12月15日、昼酒を飲むことが認められた」。そして「12月31日、高見順が新橋の闇市で川端康成と豚を食った。一皿20円で川端康成が払った」。といったところであろうか。

ともすれば、こうした戦後15年史などという企画は、どちらかというと硬派な記事となってしまい、少々酒飲みの友の『洋酒天国』としては、酔いが覚めてしまうであろう。さて、編集部でもそれを危惧したのか、本の後半はがらりと趣向を変えて、むしろ通常営業の、お色気たっぷり記事となっている。しかも記事のタイトルは、

「*女」。

この「女」の前の、アステリスクがとても気になる。「女」を注釈せよ、という意か。

|

| 【「*女」フォトページ】 |

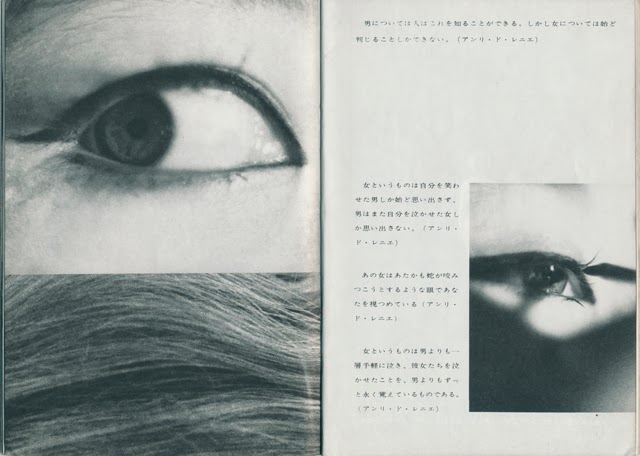

内容は、フォトジェニックな女性の水着姿や顔のクローズアップフォト(すべてモノクローム)。そうしたカットに、「女」についての格言集というべきものが添えられている。詩と言ってもいい。ほとんど詩人アンリ・ド・レニエのそれが引用されていたりする。例えば、

《男については人はこれを知ることができる。しかし女については殆ど判じることしかできない》

《女と差し向いでいると、男はすべてのことに責任を負わされる。雨も、風も、彼女の鼻のさきにできた小さいにきびも、地震も、蠅がとんでいることも、一切が男の責任になる》

|

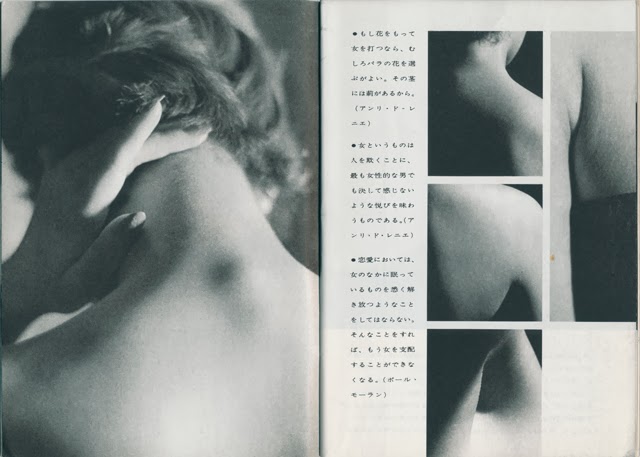

| 【何故か首筋の曲線美】 |

《女というものは人を欺くことに、最も女性的な男でも決して感じないような悦びを味わうものである》

《あらゆる女のなかに、一人の女性がいる。またどんな女のなかにも、幾人かの女性が含まれている》

《あらゆる女のなかに、一人の女性がいる。またどんな女のなかにも、幾人かの女性が含まれている》

などと、アンリ・ド・レニエの格言めいた詩が、いくつも鏤められていて、ついつい読んでしまう。数年前、私はこれらに感心して、声を出して朗読し、録音したことがある。

《恋愛においては平和条約というものはない。あるのは休戦だけである》(ドゥ・レヴィス)

この号が発行された昭和34年という時代を考えれば、トリスバー(ウイスキーの「トリス」を飲ませるバー)で『洋酒天国』に読み耽るのは、どうせ男どもと相場が決まっていて、まだまだ男尊女卑の時代である。「女」という括り方自体が非常に無礼なのだが、アンリ・ド・レニエの文章もどことなくヤケ酒を食らって女性に空威張りしている感がある。女性の立場からすれば、こうした男性は“かわいげのある男ども”であろうか。ともかく『洋酒天国』は“男天国”=桃源郷なのであった。

南極の昭和基地でタロとジロが発見されたこの年、例の15年史に戻ってみると、「4月9日、正田美智子さんが独身時代の最後の夜を過した。(就寝22時)」などとある。さらに、「7月15日、宮内庁黒木侍従が美智子妃殿下のおめでたを公表した」。

やはり戦後は遠くなりにけり、なのだ。

コメント