|

| 【『洋酒天国』第33号】 |

私はウイスキーが好きである。この「ウイスキーが好き」ということに思慮を深めてみたい。

どうもそれは、『洋酒天国』を読み出してから始まったと言うしかなく、20代の頃はビールを嗜んだがそれも「好き」というほどではなかった。ビール以外あまり飲めなかったという言い方もできる。

であるから、ウイスキーなど強い酒の燃えるような喉越しは苦手であったし、いずれウイスキーのようなものが美味しく飲めるようになれれば、と仄かに憧れる向きは、幾分あった。

それが今では、大のウイスキー党である。

専らオン・ザ・ロック。ウイスキーを注いだ時の、グウォ、グウォ、グウォ、という低い音がたまらない。そしてあの色合い。琥珀色だとかべっこう飴、と称される半透明の黄褐色を見ると、おお蒸溜酒!と思う。

モルトかグレーンかブレンドか――。醗酵、蒸溜、熟成と長い旅を終えてきたのだという薫香もまたウイスキーならではの醍醐味がある。土と花と樽の木の薫りと酒精との協奏。ノクターン。喉を通り過ぎる瞬間の、薫りと味の強烈なシンコペーションが緩やかに収まる時、1日の疲れを癒す朋友と思えてくる。そう、酒を飲むということは、語り合いなのだ。

*

|

| 【今月のカクテル「プリンス」】 |

『洋酒天国』(洋酒天国社)第33号は昭和34年2月発行。冒頭のエッセイ、島田巽著「一瓶のウイスキーとの旅」では、スコッチ丸瓶1本を抱えてインドを旅した筆者のウイスキー狂ぶりが窺え、面白い。

当時朝日新聞の論説委員であった島田氏は、インドの禁酒の州を旅するのに不便だろうからと親友からスコッチを渡され、それを大切に抱えながらの旅をしたらしい。

禁酒州で外国人旅行者が酒を飲む場合、特別許可証を申請しそれを公認酒場で提示しなければならず、飲める量も決まっているのだという。普通、そんなところへ行ったのなら酒など我慢すればいいだろうと考えるが、好事家は苦労を耐え忍んで飲む。さらに旅を進める島田氏は、ダージリンの高い山へ登り、ヒマラヤの8,000メートル級の連峰を眺めつつ山頂の寒さに耐えながら、小瓶に移しておいたウイスキーを喉に湿らす。それが格別の味であったことは、言うまでもない。

第33号の「今月のカクテル」(第33号では誤植で“カルテル”となってしまっている。)のカクテル「プリンス」。これがまた美しい琥珀色で目にとまる。

トリス・ウイスキー45ミリリットルにヘルメスのオレンジビターズ2滴、同じくヘルメスのペパーミントを2滴。清潔で誠実…。私自身、トリス・ウイスキーには久しく縁がないが、子供の頃に観たサントリーのコマーシャル(1981年作品)が印象に残っている。雨の中を子犬が旅をするというもので、物憂いな映画の雰囲気があった。昔の酒のコマーシャルはどれも大人びていて洒落があり、造詣が深いと思っているけれども、あの子犬のコマーシャルがトリス・ウイスキーのコマーシャルだったとは。

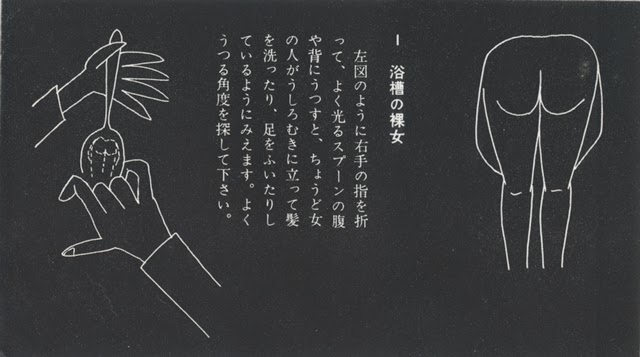

最後に「浴槽の裸女」を一つ。バーで楽しめる手品あれこれ、といった特集ページに紛れ込んだスプーン芸? 右手の指を折ってスプーンの腹や背に映すと、あんな姿の裸女が見えるのだという。清潔で誠実な紳士の皆さん、ちょっと試してみてはいかが。

コメント