|

| 【『洋酒天国』第37号】 |

壽屋PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第37号は、昭和34年6月発行。

爽やかな薄青色の無地の今号表紙は、一見するといったい何だか分からぬが、裏表紙を見るとご解明。.昭和のコメディアン脱線トリオの南利明さんが、船の小窓(?)からトリスの瓶を持って顔を出している。表紙は船の一部だったのだ。今号は船と海がコンセプトにある。

それにしても南さんはここではかなり渋い表情。懐かしいオリエンタルのスナックカレーのコマーシャルの南さんとはとても思えない、クールな一面を知ることができる。

第37号の「三行案内」を一つだけ紹介しておく。“ヨーテン”の三行広告は本気度30%、ジョーク70%という比率で読んだ方がいい。ともかく文章の羅列が漢詩のように緻密で老獪。

《食餌療法(健康美容食)個人指導資料提供同研究者望交換文通神戸市茸合区熊内町○×△金治》

(『洋酒天国』第37号より引用)

*

|

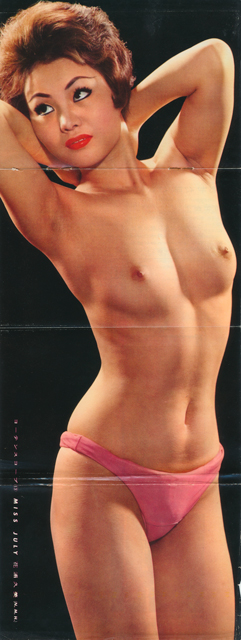

| 【モデルは花浦久美さん】 |

今号の見開き特大ヌード・フォト「ヨーテンスコープ」は日劇ミュージックホールのダンサー、花浦久美さん。

考えてみればこの「ヨーテンスコープ」は、この本の大きな購買力を担っていたであろうし、日劇ミュージックホールの良き宣伝ともなっている。モデルの魅力が伝わって客足が伸びれば、日劇側もこのヌードモデル貸し出しに乗り気であっただろう。持ちつ持たれつ。ヌード・フォトは奥が深い。

『洋酒天国』には、こうした視覚性の諧謔がある。この本はかつて“夜の岩波文庫”と言われたらしいが、酒と女にまつわる知的なエッセイを巧みに鏤めつつ、ど迫力なヌード・フォトを一冊の中に眺望できる仕組みはまったく外連味がなく素晴らしい。まさに諧謔の実利である。酒の重商主義である。壽屋はこの時代、ゆったりと巷の“夜の文化”を築いていったのだ。

*

|

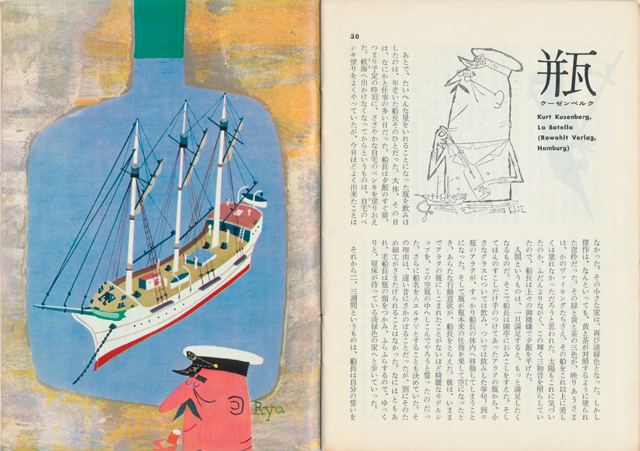

| 【クルト・クーゼンベルク著「瓶」】 |

さて、小説。個人的な文学趣味では馴染みの薄かったドイツの作家、クルト・クーゼンベルク。その短篇「瓶」(「壜」“La Botella”1940年)。前川道介訳。ここでのページは、クーゼンベルクと柳原良平氏のイラストの共作、コラボレートの味わいを愉しむことができる。

アラクの酒を飲み干した年老いた船長は、その空っぽの瓶に、帆船のモデルシップを仕込むことを思いついた。船の名はエルナ。思いついてから2、3週間。船長はモデルシップの製作に夢中になり、コルクの栓をしタールを塗ってようやく完成させた。

エルナは最愛の婦人の名。とある南方の“瓶の頸”に似たちっぽけな港で暮らす船長の郷愁は、このエルナ号一つにすべてが込められていた――。

どこかアンクルトリスと相通ずる、暢気で気さくな船長の、港での酒飲み時代は長く続き、飲めよ歌えで盛り上がった上流の市民達との交際は、船長の艶めかしい企て――最愛の婦人エルナに求婚すべく故郷へ旅立つ――の、海の男らしい果断さによるものであった。

さらに長い年月が経ち、波止場にてこの酔い人達はいよいよ出港する船長に祝杯をあげ、船長はエルナ号で旅立とうとするのだが、無理であった。あまりにも長い年月停泊していた船の船腹は、無数の貝で覆われていたのである。

果たして船長は再び上陸した。祝杯。酔い人達とのさらなる宴会が続いた。船長の抄譚はここで閉じられる。

このほか、第37号にはヘミングウェイの小説が掲載されていたりするのだけれど、私はもうクーゼンベルクの小品「瓶」だけで満腹感を味わうことができた。アラクはないが、それに似たペルノーが家にある。アニスの強烈な香り、乳白色の酒。

船長の、求婚のドラマがほとんど夢想と化し、それでいて人々の喜びと幸せを醸し出したこの手の蒸留酒の魅力は、実際に口に含んで束の間の酔いを体験してみれば、理解できよう。目を瞑れば、航行する甲板から地中海が広がって見えるではないか。

コメント