|

| 【デジタル化した乾板写真③】 |

前回からの続き。

私が入手した13枚の写真乾板は、明治40年頃撮影されたものと判断できた。が、元々の持ち主だとか撮影された人物の詳しいデータは、残念ながら取得できておらず、不明。もちろんこれらの乾板が、冒頭で述べた下岡蓮杖と何の関係もないことを断っておく。

私が入手した13枚の写真乾板は、明治40年頃撮影されたものと判断できた。が、元々の持ち主だとか撮影された人物の詳しいデータは、残念ながら取得できておらず、不明。もちろんこれらの乾板が、冒頭で述べた下岡蓮杖と何の関係もないことを断っておく。

この13枚は、持ち主の家屋を写した「風景」写真と、持ち主の家族あるいはその関係者と思われる人物が被写体となった「肖像」写真とに分類でき、そのうちの「肖像」写真を4枚ほどスキャンしたことは前回書いた。13枚のうち、被写体の人物はほとんどこの4枚に写り込んでいる。

まずデジタル化した乾板写真①を見てみる。男5人衆。

いったいこの人たちはいかなる関係で(理由で)、一つのフレームに収まっているのだろうか。5人は年齢の幅があるだろう。血縁者とはどうも見えない。これは私の見た限りの主観であるから、何とも言いようがないのだが、血縁の近い親類ではなく、商売柄付き合いのある関係者、同志といったところであろうか。もしこれがはっきりとした主従の間柄であれば、人物の位置構図はもっと工夫されて撮られていたはずである。それにしても皆、表情が堅い。

乾板写真②を見てみよう。男の子が写っている。10歳から14歳くらいであろうか。整った丸刈り、着物は木綿の縞柄といった清潔感のある男の子である。この子は主人と縁故が深いことは想像できる。撮影者の緊張が幾分感じられる。もしかすると写真撮影の真の目的は、この子を撮ることにあったのかも知れない。

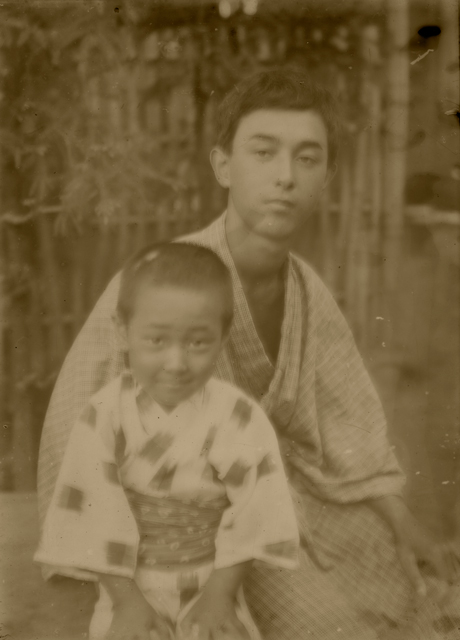

乾板写真③には、現代の若者にも通ずる精悍な青年と、年齢が少し離れた子供が写っている。子供の方の頭に、禿げのような跡が見える。この二人は兄弟であろうか。あるいは親戚同士なのであろうか。普段仲の良い二人が、一つのフレームに収まっていることだけは否定できないと思う。

乾板写真④は、2人の女性そして子供3人。嫁と姑、嫁の子供らという想像もできるが、二人の女性が姉妹でそれぞれの子供、とも想像でき、彼らの縁故の決定的な結び目は写真からは掴めない。しかし主人との関係において、少なくとも後継者とは遠い人達という括り方はできる。特に重要な人物が写っているのではない、という意味で。

これら全体が広義の意味での「家族写真」と理解するには、あまりにもその証拠となる要素が少なすぎて、私には判断できない。まったく他人同士で家族写真ではない、と解釈することもできる。乾板写真①の5人衆のうち、中央に陣取っているのがおそらく主人であろう。そのことは断定しても構わないと思う。しかしその主人とその他の人物との関係については、写真から伝わってくるものが希薄で、どうも分からない。少なくともこの4枚の写真のつながりとは、家族であるにしてもないにしても、一体何なのだろうか。

*

|

| 【デジタル化した乾板写真④】 |

18世紀のイギリスで流行した「家族の肖像」=カンヴァセーション・ピース(conversation piece)という家族群像的な絵画のジャンルを、私はある本で知った。世界の写真史に詳しい評論家、多木浩二氏の著書『写真論集成』(岩波現代文庫)である。多木氏はその本の中で、カンヴァセーション・ピースは旧制度下のブルジョワジーの芸術であり、それがそっくり写真に引き継がれた、と述べている。

カンヴァセーション・ピースというのはもともと、家族の群像画を部屋に飾っておいて、来客者と会話を弾ませるための材料であったという。わざわざ家族を部屋に呼び出して紹介しなくとも、その絵を見ることで大まかな家族構成が分かり、時折面白可笑しい家族のしでかしたエピソードなどを語り合えたのだろう。その絵画の役割が、写真に引き継がれた。多木氏はその著書でこんなことも述べている。

《多分、写真は、人間が公的な存在になると同時に私的な生活に内密化する、ブルジョワジーの社会の二重の仕組みを読ませるように思われる。写真が心理的な対象、欲望や愛の対象などの記憶の所有へと浸透しているさまが、社会的生活の様態を反映しているとはいえないだろうか。それは世紀末からベル・エポックにかけて一層特徴的に見えるようになっていた。その時代になると、写真への関心は記号を生産する以上に記憶を所有化することに向かっていた》

(多木浩二著『写真論集成』より引用)

そうしたことを理解した上で、あの4枚の乾板写真の「家族の肖像」をもう一度眺めてみよう。どうやらそこには、西洋におけるカンヴァセーション・ピースの脈略はなく、ただ単に人物が肖像となって写っているに過ぎないことが分かる。とてもこれらで面白可笑しく家族のエピソードを語り合い、茶を飲むことはできない。しかしこれが、西洋と異なってカンヴァセーション・ピースではないということが、果たして言えるであろうか。

4枚の写真からは、人物がそこに立っているか坐っているかで精一杯で、表情もほとんどなく、むしろ写されていくことにかなり窮屈で疑心暗鬼な、魂を吸い取られかねない淡い危機感を抱きながら臨んだ、言わば「決死」の覚悟の内面の表れが、全体の重々しさになって伝わってくる。家族であろうがなかろうが、そんなことはどうでもよく、今この写真機という機構を眼の前にして、なんとか早くいかつい厳粛な行為を終わらせねばならぬ、という思いが先決であり、和気藹々とした雰囲気は到底作れそうもなかった――。

となると、この場合のカンヴァセーション・ピースは、後々の「記憶の所有」のためではなく、あくまで自分と関係のある人物の的確な記録、「厳格な記録行為」にこそ目的があったということになる。

いま我々が日頃目にするような、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)を介してやりとりする家族写真が、このようなものとかけ離れていることは言うまでもない。むしろ18世紀に流行したカンヴァセーション・ピースの伝統と流儀に組するものであることは頷けよう。それが「厳格な記録行為」を目的としたものではなくて、その撮影の行為が記憶を所有するための、記憶を共有するための一つの手段となっている。人間の記憶は摩耗が激しいから、そのたびに写真は撮られ、新たな記号を生産し、記憶を上書きしながら所有化共有化していく。

こうして取り残されていくのは、日本という国の内側で起こった、あの「厳格な記録行為」としての、写真乾板である。あの4枚の「家族の肖像」である。家族であるのかさえ、今となっては誰にも分からない。ただし、一つだけ言えることがある。

記憶の所有化には、ある種の固定化されたイメージがつきまとう。写真というものが宿命的に抱える肖像の歪み。例えばにこやかに笑顔を醸し出し、円満な家族関係を思わせるカンヴァセーション・ピースを見つめると、幸福な家族というイメージが記憶に固定化される。写す方も写される方も、そしてそれを見つめる側も、それを暗黙のうちに望んでいるという面がある。しかし、実生活においてその家族が本当に親密で幸福かどうかは、誰にも分からない。撮られた家族でさえも。

そう考えると、あの4枚の「厳格なる記録行為」は、やや家族間を曖昧にしていることは否めないにしても、決して不毛な「家族の肖像」ではないということだ。それぞれから伝わってくるものが、あるはずなのである。まだ私にはそれが分からず、解釈がそれに追いついていないだけのことだ。

写真乾板を開いて、私は一つの見知らぬ家族の記憶を、大きく背負ってしまった。

コメント