|

| 【REBECCAのシングル「Monotone Boy」】 |

その昔、演劇部を中途退いて、お互いに疎遠になっていた友人Hが、中学3年になったばかりの春、1枚の7インチバイナル(シングルレコード)を貸してくれた時のことを、私はかすかに憶えている。

バイナルは、ロック・バンドREBECCA(Vo:Nokko、Drums:小田原豊、Bass:高橋教之、Gt:古賀森男、Key:土橋安騎夫)の「Monotone Boy」(1987年4月22日発売)であった。この曲は、松本隆監督の映画『微熱少年』(1987年6月公開)の冒頭のタイトルバックに流れるテーマ曲である(作詩/松本隆、作曲/土橋安騎夫、編曲/REBECCA)。

Hが、『微熱少年』を観た後にバイナルを貸してくれたのか、あるいはその前だったのか、貸し借りの微妙な時期については、判然としない。だがもし、あの時のHが、『微熱少年』を観た後にバイナルを貸してくれたのだとすれば、「Monotone Boy」の“貸し”は、かなり意味合いの濃い、あの映画から想起される、言葉にできないまでの私に対する痛烈なメッセージだったのではないか、と思うのだ。したがって、それを借りた時の怠惰な私の、無自覚で無頓着で冷淡な態度は、彼に大きな失望の念を抱かせ、揺るがぬ失意の決定打になったに違いないのである――。私はこのことについて、触れておきたかった。

『微熱少年』のこと

ビートルズ世代の青春群像を描いた松本隆監督の渾身の映画『微熱少年』――。原作者で作詞家・ミュージシャンである松本氏所縁の曲々が、随所にちりばめられた恰好のノスタルジックな半自叙伝的映画。主演は斉藤隆治、西山由美(由海)、広田恵子、関口誠人、広石武彦。

つい先日、私はこの映画を観たのだった。「Monotone Boy」が流れるタイトルバックで、そこに映し出されていた青い海面が、異様なまでに光り輝いていた。

夏の湘南・葉山――長者ヶ崎の海岸にちっぽけなテントを張って、じわじわと溢れ出る青春の血潮をバンド仲間とすごそうという男子高校生たち。その一人の名は、島本健といい、ドラマーでもある彼が、この映画の主人公である(松本氏もドラマー)。

彼はその砂浜にて、吉田という男の率いるロックバンドと出会い、吉田と意気投合。吉田はどういうわけか、恋人の優子と別れ、健と優子を付き合わせようとする。やがて健は、年上の優子と仲良くなり、後々、まだ初めての経験だった“一夜”を、彼女と過ごす。

プロへの道を歩もうとする吉田の頑なな態度とは裏腹に、優子の気持ちは離れているかに見えた。が、健は優子が吉田をまだ愛していることを感じてもいた。そうしてまもなく、健はエリーという女の子と出会う。健の心は既にエリーに傾いていた。

しかしエリーは、エリーという自分の中での大きな夢があった。モデルになることだ。健にとってそれは、心の底から応援したい彼女の切なる夢であると同時に、自分の知らない世界へ遠のいていく憂いの瞬間でもあった。

ビートルズの来日。健は、エリーと二人でビートルズのコンサートを観に行く約束をする。しかし、チケットを入手することはなかなか難しい。

エリーへの愛の、一途な健に対し、吉田は条件を示す。もし、東京タワーに巨大なリボンを付けることができたら、ビートルズのチケットをおまえに譲ろう。(そうすれば俺は、優子への思いを諦めることもできそうだ)。健と親友の浅井は、東京タワーの天上へと駆け上がっていった――。

|

| 【松本隆監督の映画『微熱少年』のフライヤー】 |

「Monotone Boy」から南佳孝の「Girl」へ

私とHの友情は、まだ終わらなかった。

その年の8月8日、REBECCAの横須賀新港埠頭のライブ(“From The Far East”)へ行ったのだった。まさに三浦半島の葉山の反対側の横須賀に、私たちは少々長い旅をして訪れたのだったが、それはHにとって――『微熱少年』を観たであろうHには――相当なリアル感をもって体験したはずの夜が、映画を観ていない無頓着の私に響くはずもなく、そこでもやはり私に対しての失望感があったに違いないのだ。映画の中の健はまぎれもなくHであったが、健の親友の浅井は私であろうはずがなく、このことはいま、悔やんでも悔やみきれない思いである。

二人の純な若者らによって東京タワーにリボンを付けられ、それに対して吉田は、敗北感のようなものに心が落ち着いていた。優子に対する拘泥を胸に、致し方なく警備員に見つかってしまう自分の哀れな姿を尻目に、健と浅井はタワーを駆け下りていく。そして街へと消えていく。

その時流れるスローなバラード曲―南佳孝が歌う「Girl」(作詩/松本隆、作曲/南佳孝、編曲/清水信之)が、あまりにも切なくて思わず涙が出そうになった。

|

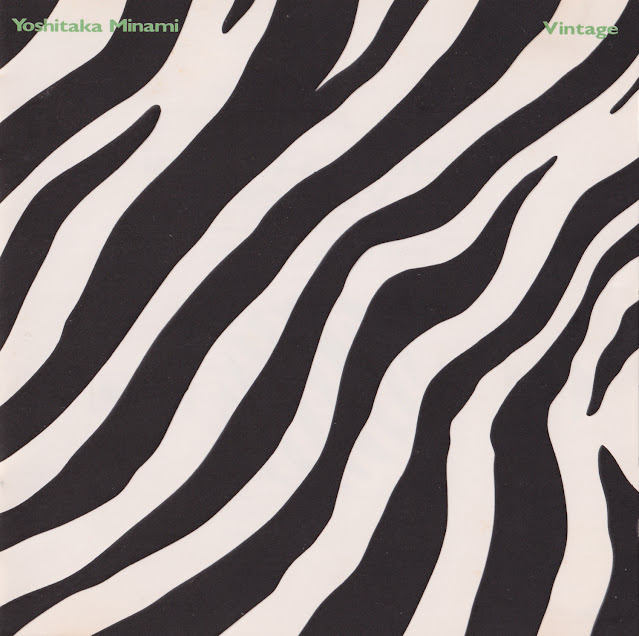

| 【南佳孝のアルバム『VINTAGE』】 |

§

揺るぎない友情があるとすれば、事ある毎に寄り添う以外に、それを示す方法はない。

寄り添って話を聞き、同じ時間をやり過ごす。失敗や成功の数は、問題ではない。また正義感に対する微笑も、友情には必要のないものだ。

私はただただ、それを怠ってきたように思う。たった一枚のバイナルが、私たちを勇気づけ、その先の新しい架け橋を築いたくれていたであろうに――。私は最初からそれを無為に壊していたのであった。

青い海は、消えることのない私の愚かさの残影であり、二度と取り戻すことのできない青春の残酷さの象徴である。

唯一許されることがあるとするならば、それは、「何度もあの曲を聴くこと」であり、無限に許されるであろう率先した行動としての、友情の欠片の証であるかもしれないのだ。それを信じるしか、なさそうである。

松本隆氏の「写真小説『サーカスの少年』のこと」はこちら。

コメント