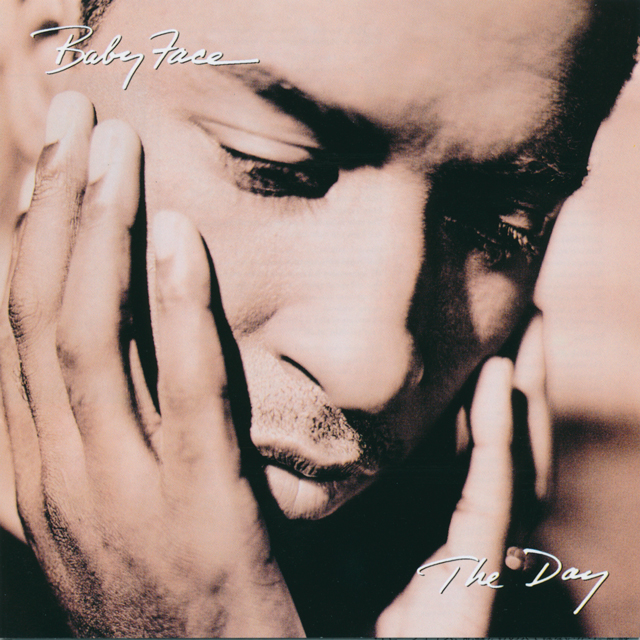

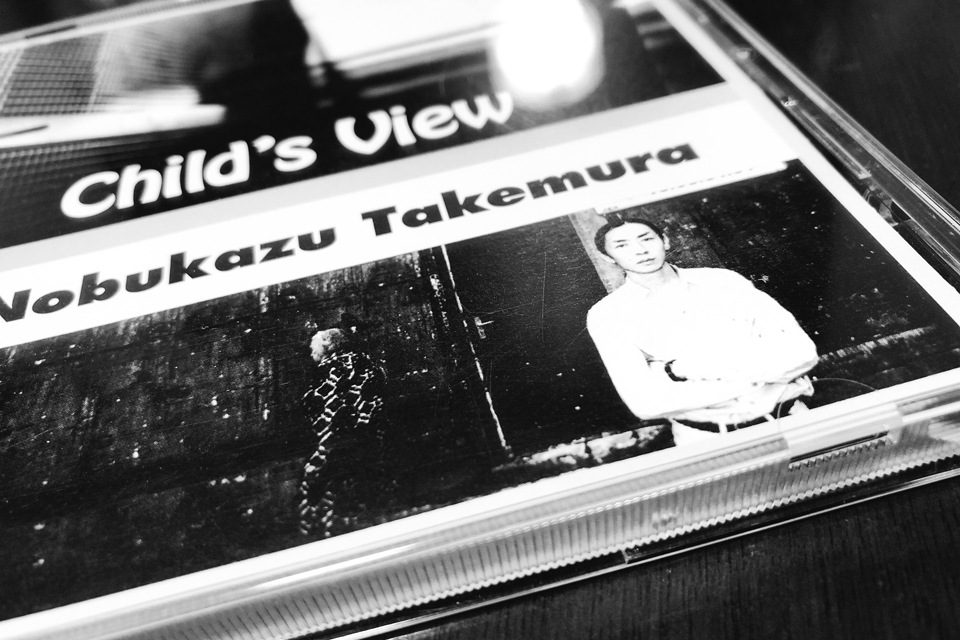

音楽

音楽

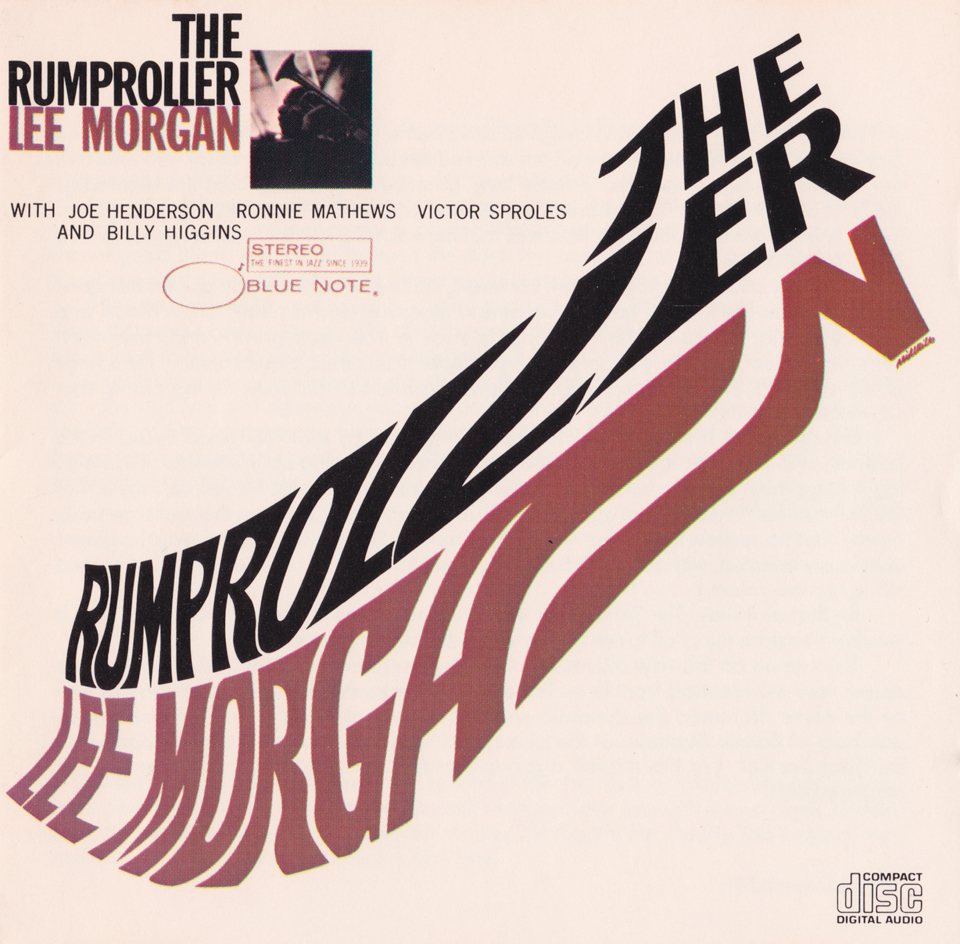

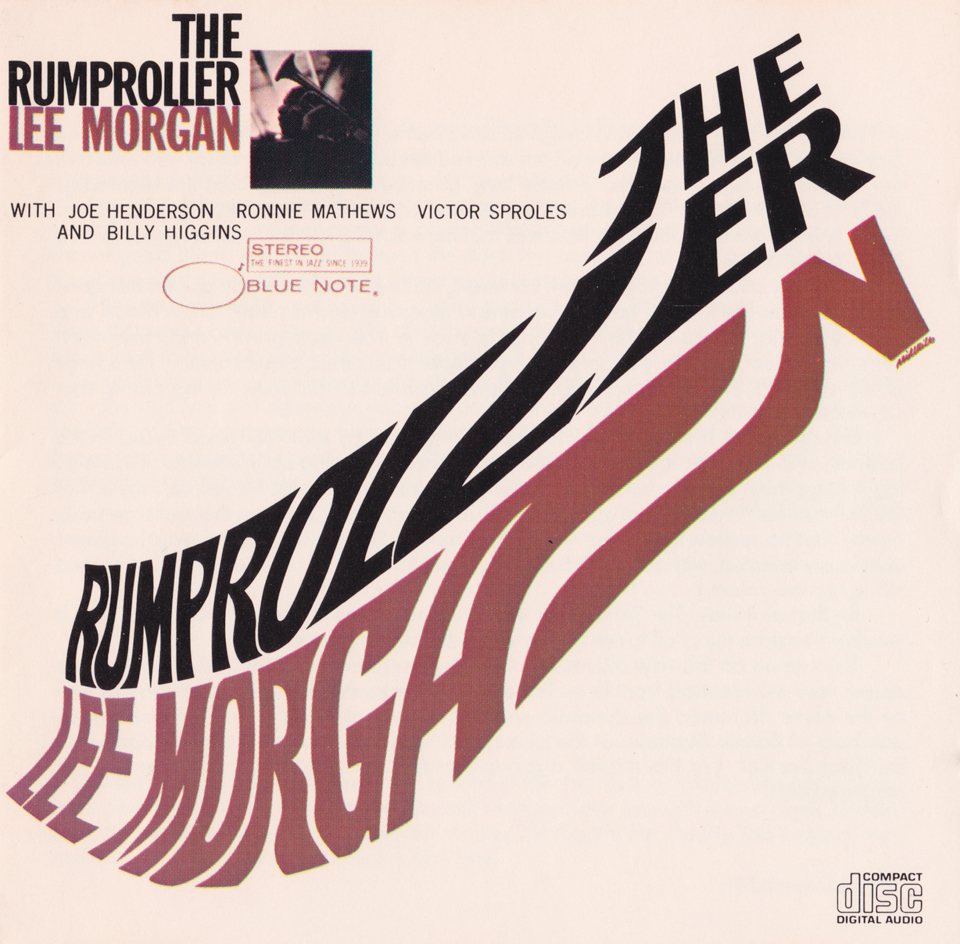

ピッツァからジャズへ〈二〉

音楽

音楽  旅行

旅行  写真・カメラ

写真・カメラ  音楽

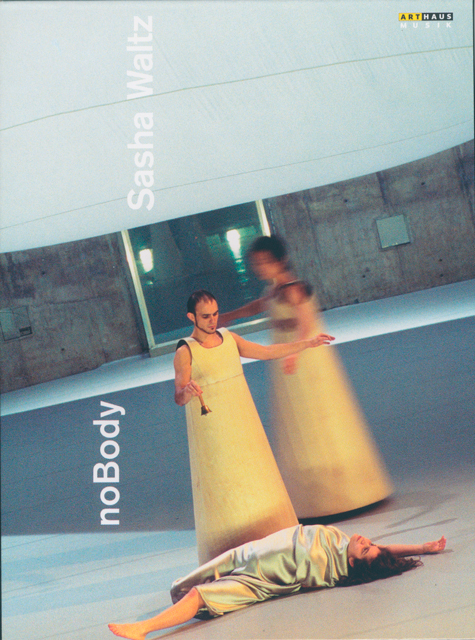

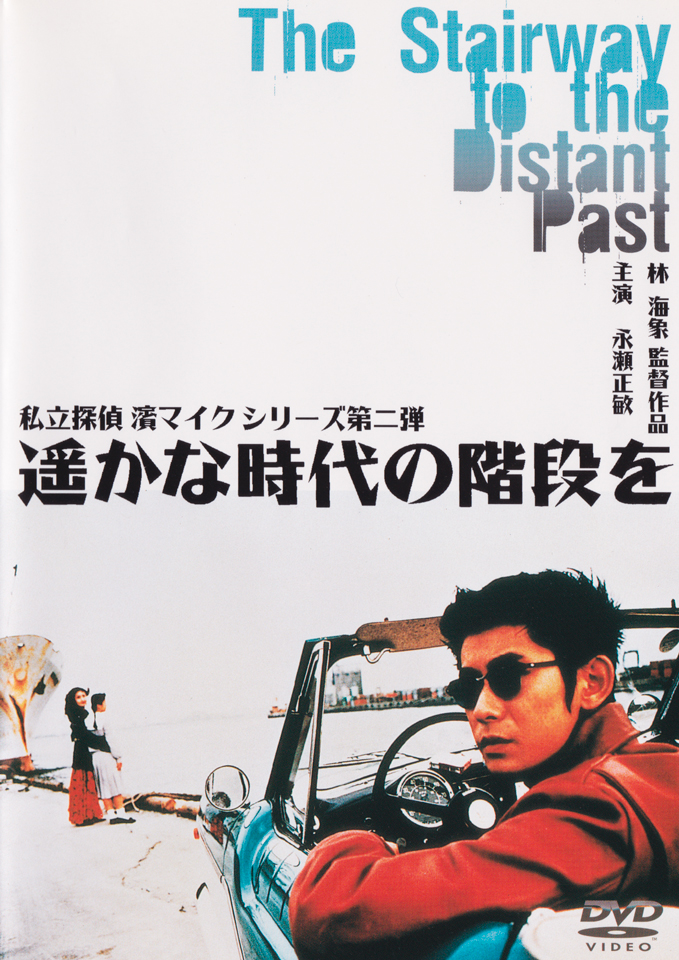

音楽  演劇

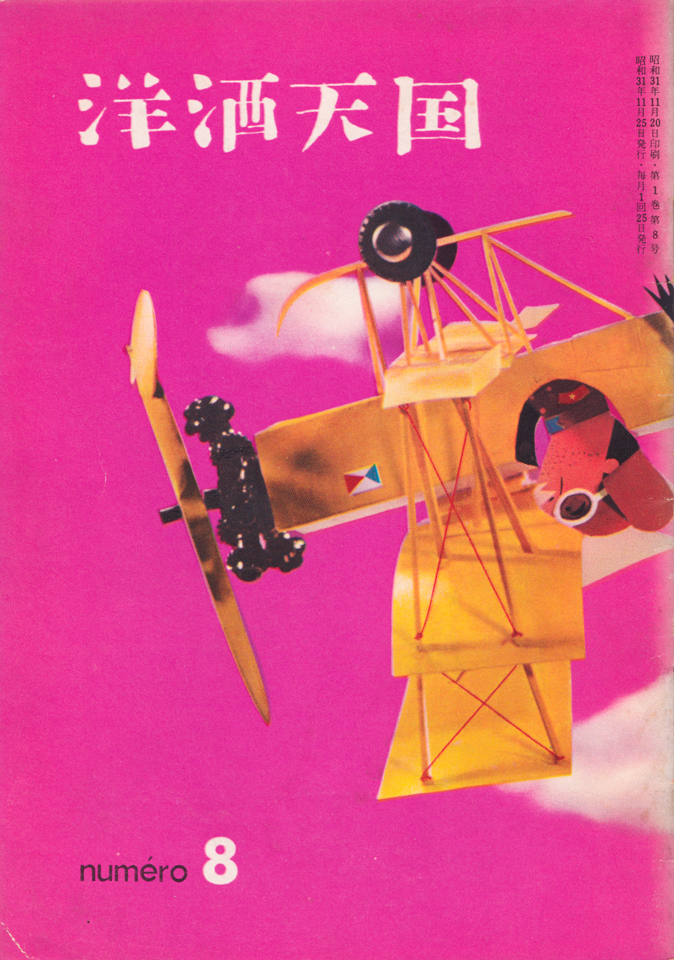

演劇  玩具

玩具  美術

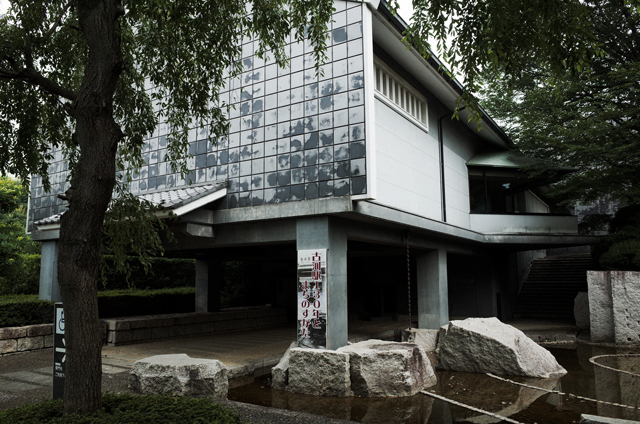

美術  ミュージアム

ミュージアム  写真・カメラ

写真・カメラ  性教育

性教育  写真・カメラ

写真・カメラ  食べ物

食べ物  音楽

音楽  お知らせ

お知らせ  音楽

音楽  写真・カメラ

写真・カメラ  写真・カメラ

写真・カメラ  写真・カメラ

写真・カメラ  写真・カメラ

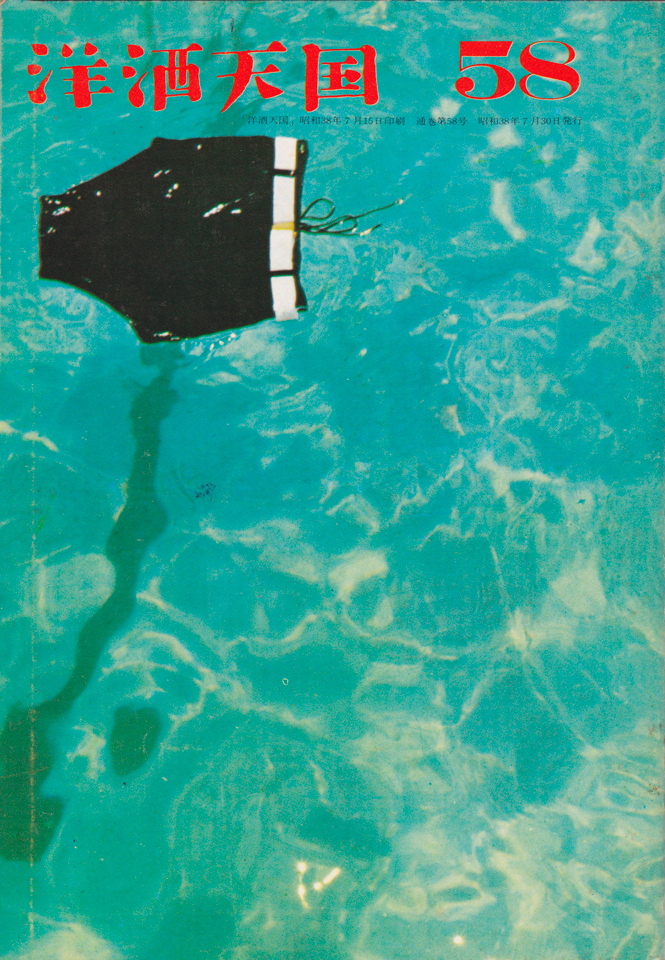

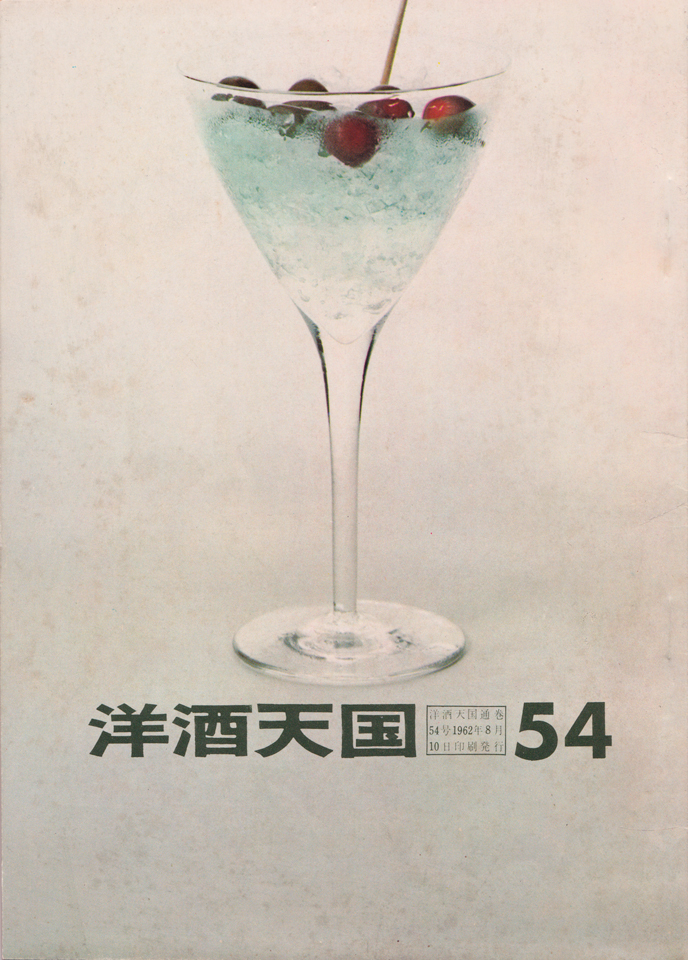

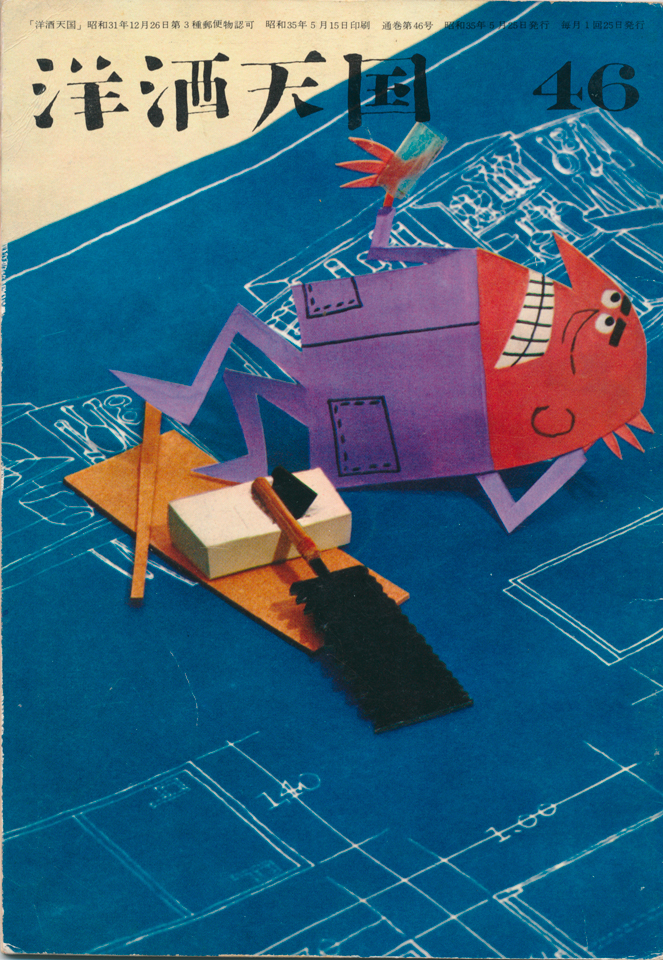

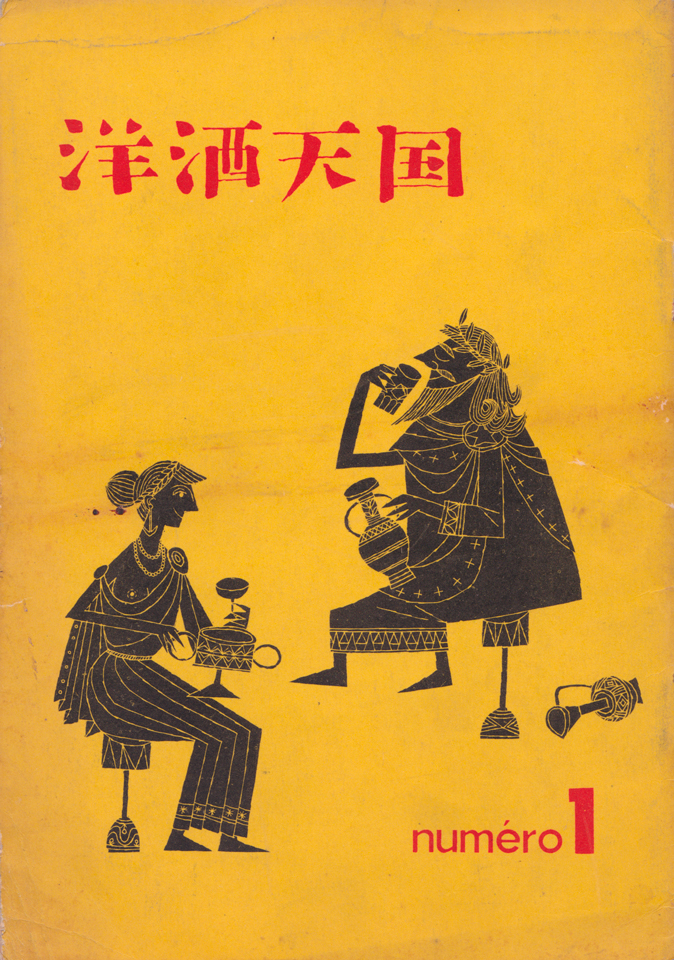

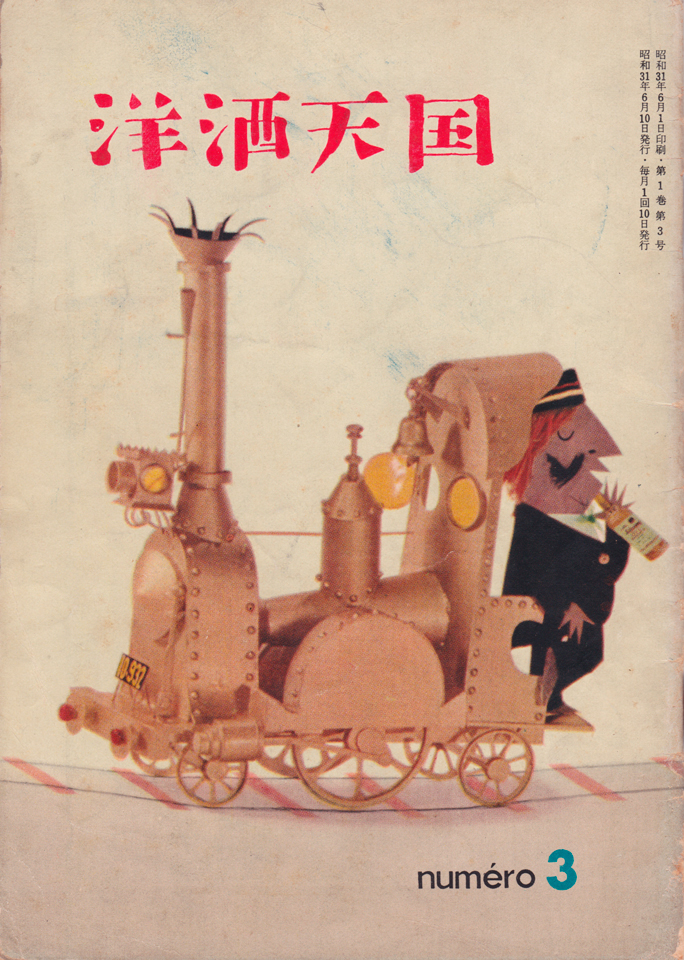

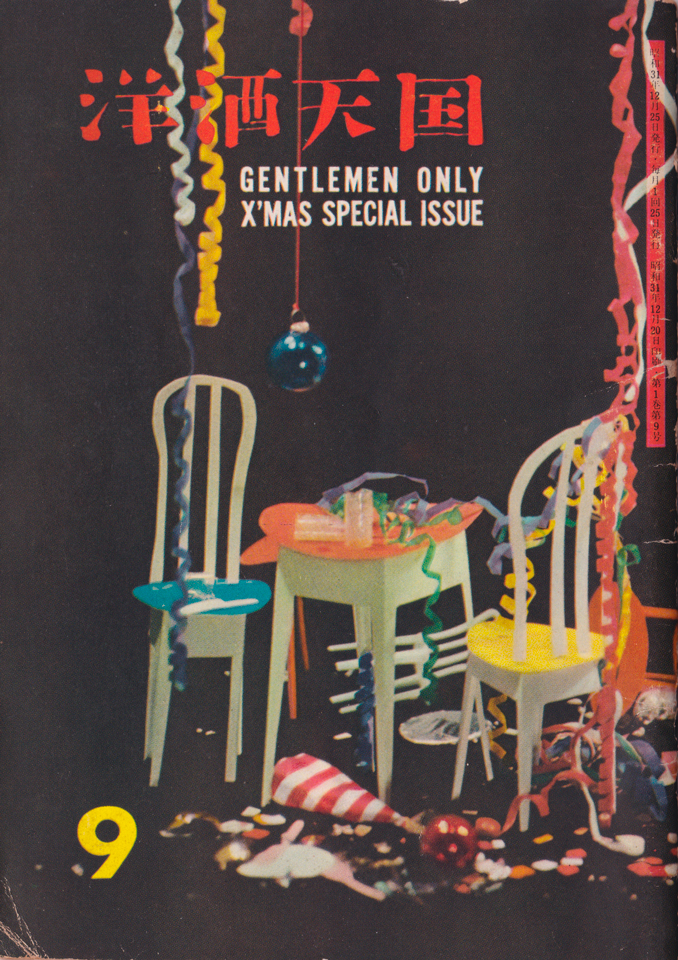

写真・カメラ  飲み物

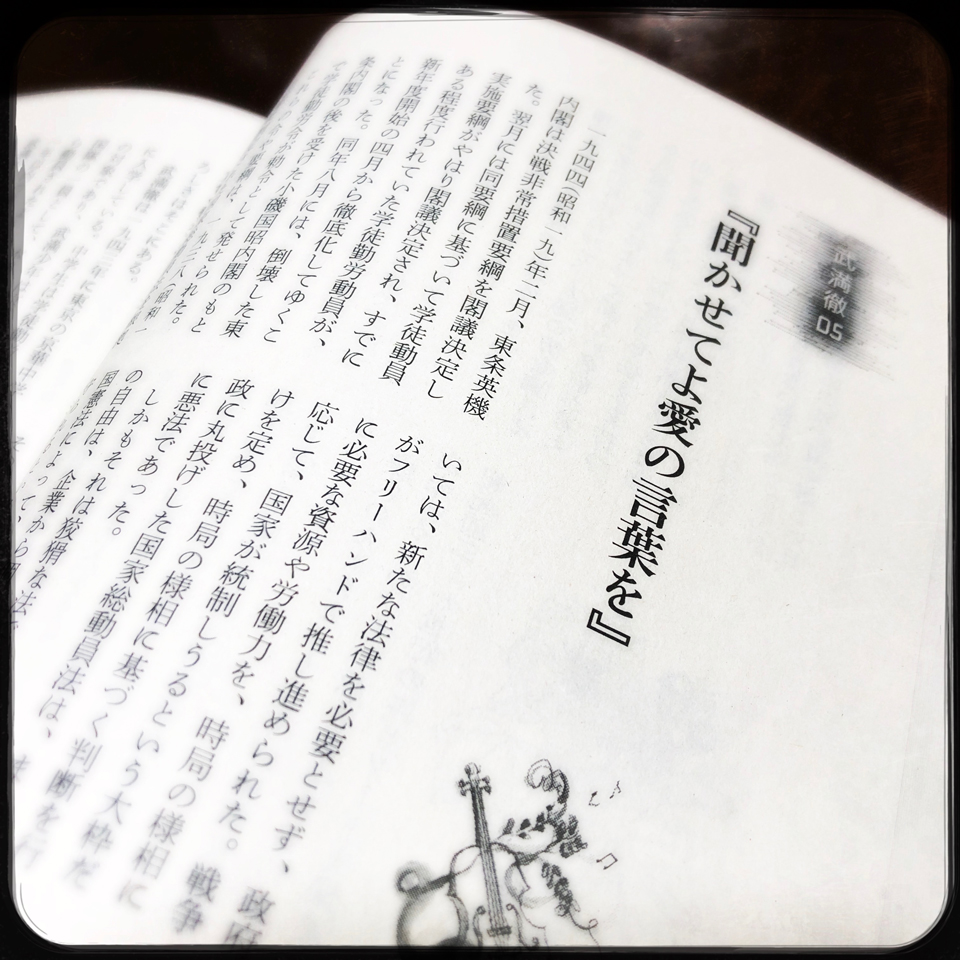

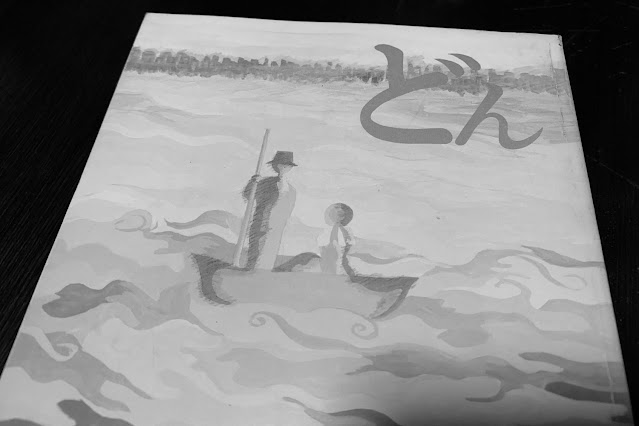

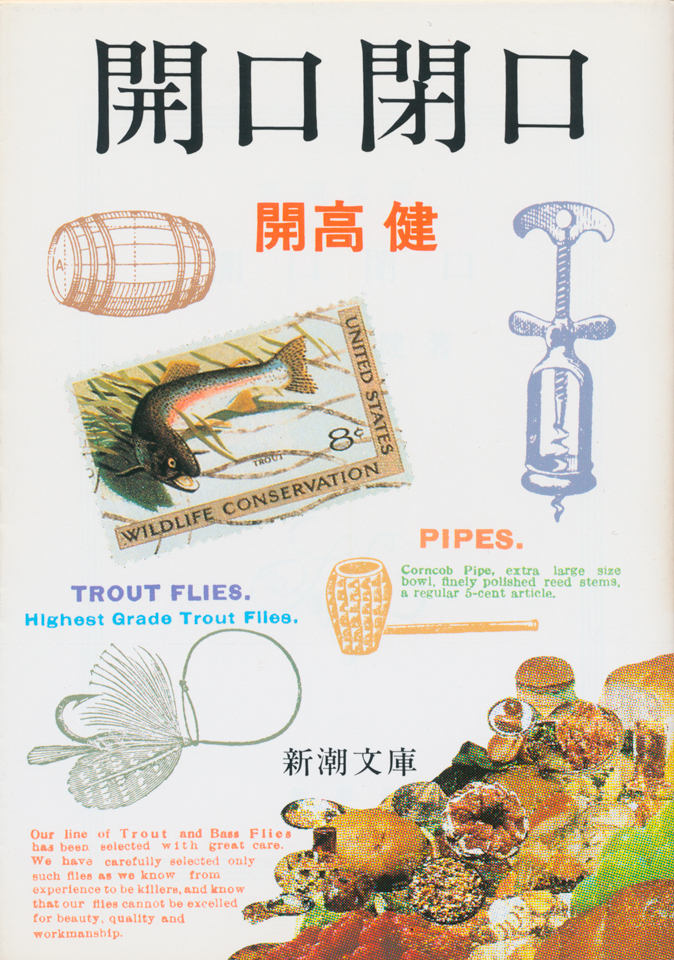

飲み物  文学

文学  美術

美術  写真・カメラ

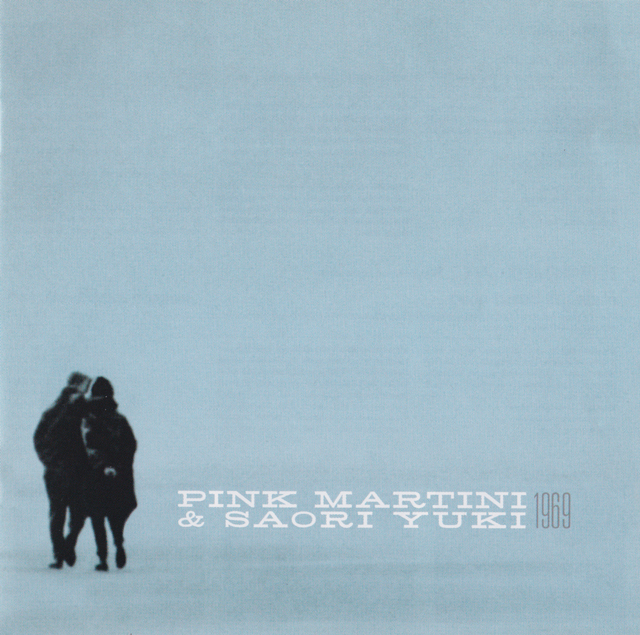

写真・カメラ  音楽

音楽  音楽

音楽  飲み物

飲み物  学校

学校