※以下は、拙著旧ブログのテクスト再録([Kotto Blog]2010年3月15日付「学習百科大事典・其の一」より)。

さて、その県営の団地に住んでいた時代。昭和50年前後。私が幼児であった頃。本棚に並べられていた数々の本を手にとって眺めるのが、何よりの楽しみであり、自由な時間でした。絵本を眺めるのも好きでしたが、それ以上に刺激的だったのが、品格ある百科事典の厖大な量のビジュアルでした。

|

| 【学研『学習百科大事典』】 |

その一つが、学研の『学習百科大事典』。特に第1巻の「日本の歴史」は貪り眺めました。ちなみに、この百科事典は昭和47年初版発行で、印刷・製本は図書印刷株式会社、用紙は三菱製紙株式会社です。

実は近々、京都に行く予定があるので、“東山文化”について調べようと、この本を開いたのです。尤も、私が幼児であった頃の原本はかなり昔に処分してしまい、いま書棚にある古い百科事典の数々は、ここ数年にオークションなどで買い求めたもので、個人的な感覚では、擬似的に元々の所有物である質物を“買い戻した”わけです(笑)。

|

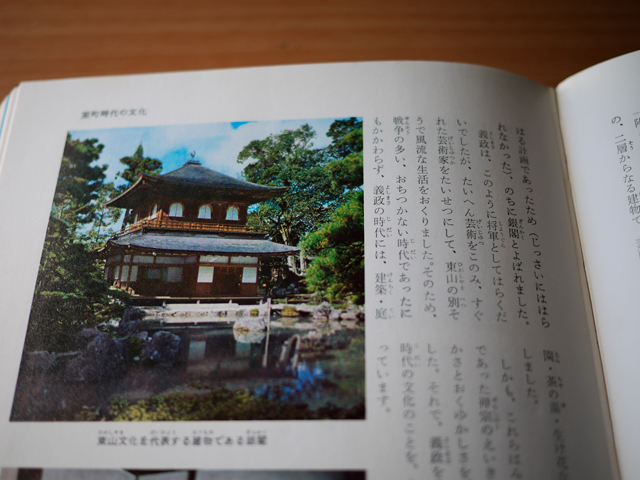

| 【銀閣寺の写真のあるページ】 |

当時、幼児であった私がこういった「本を眺める」喜びというのは、一般的に歴史に触れる喜びとはまったく別次元のものです。つまり、生まれ出た私という身体が、五感的に初めて世界に触れた体験としての、「刺激的な」視覚であり嗅覚であり、触覚だったのです。

それがいったい何であるかよくわからないのだけれど、なんとなくこういった写真に描かれている物達が世界に散らばっていて、多くの人の関心を寄せているのだろう、という仮説。そしてこういった物達をもし理解することができれば、私という人間は喜びをもって他者との繋がりを持つことができるだろう、という仮説。 それが刺激的な感覚であると同時に、そこに写し出された物が自分自身にかけられた「謎」であることに、漠然と気づいたのだと思います。

|

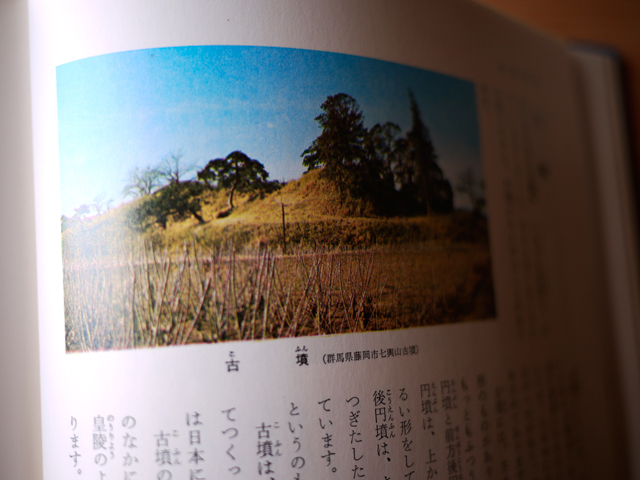

| 【古墳の写真のあるページ】 |

「日本の歴史」のページをめくる度に、土器や埴輪といった古めかしい人形の写真から仏像や仏閣・寺院へと変わり、再後半のページになると、非常に現代的な身の回りにある風景へと変わっていく。つまり、ここで「ページをめくる」ということが、大きな「時間を越えている」ということと同義であることを知りました。

しかしそのことで不思議なのは、私が最も興味を持ち、長い時間見続けていた写真のいくつかは、とても「刺激的な」写真とは言えない物ばかりです。

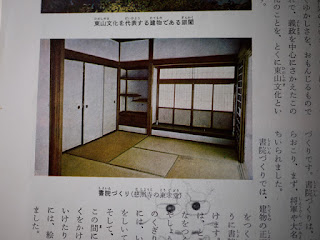

例えばそれは、「古墳」であり「東求堂」でした。

コメント