我が母校である小学校の卒業アルバムは、その作成のために収集された(わざわざ撮られた)小学6年時の教室やら校庭でのスナップであるとか、部活動写真、クラブ活動写真ほどで全3クラス分が埋まり、その他は児童自らが書き下ろした“6年間の思い出”なる作文で構成され、6年時以外の写真と言えば、入学当時の学級別の記念写真だけである。

ということは、この卒業アルバムには、小学2年から5年生に至る児童らの成長過程の重要な痕跡――校内での写実的記録等がまったく無いわけで、個人的にはどうもそのあたりが物足りないと思ってしまう。まだまだ写真撮影が貴重な時代であったから、遠足や修学旅行でのスナップを持ち合わせて補完したとしても、乏しい。

例えばもし、子供の頃にケータイカメラとクラウド・コンピューティングが盛んであったならば、むしろ否応なく日常的記録が蓄積されただろう(現に今はそうなっている)。後々、成長過程で起こったことの事実と記憶との照らし合わせの誤差が、ほとんど感じられずに済んだのではないだろうかと思うのだ。その点、今の時代には到底、敵わない。

さて、私がついさっき、なんの脈略もなく思いだしたのは、小学校時代の通信簿がまだどこかに残っているのではないかということだった。それは結果として面倒や困難もなく探り当てることができた。小学校のみならず中学、高校までの通信簿が確かに現存していた。

興味の範囲を小学校時代に絞ってみて、何かそこに、当時の担任と自分との間に、記憶から消えてしまっている僅かな親密さが感じられるのではないか、という淡い期待があった。しかしそれは、あっけなく裏切られた。いや、「られた」のではなく自分がそれを裏切っていた。

興味の範囲を小学校時代に絞ってみて、何かそこに、当時の担任と自分との間に、記憶から消えてしまっている僅かな親密さが感じられるのではないか、という淡い期待があった。しかしそれは、あっけなく裏切られた。いや、「られた」のではなく自分がそれを裏切っていた。

一言で言い切れば、自分の通信簿の中身は無味乾燥。校内における生活態度や成績があまりにも平凡すぎて、5段階評価で優もなければ劣もなく、可、可、可と6年間続き、その間の5人の担任は、このあまりに変化のない教え子の、甲斐性のない凡庸な成績に「厭きた」と思われたようで、具体的な評価抄すらも凡庸な文になっていた。せっかく達筆なのに味気ない。中庸、凡庸、平凡、普通…。登りもなければ谷もない、ひたすら平坦…。

楽しかった小学校時代、といった自分自身の青天を感じる記憶の中の雑感とは、だいぶ乖離した通信簿の平凡ぶりであった。

楽しかった小学校時代、といった自分自身の青天を感じる記憶の中の雑感とは、だいぶ乖離した通信簿の平凡ぶりであった。

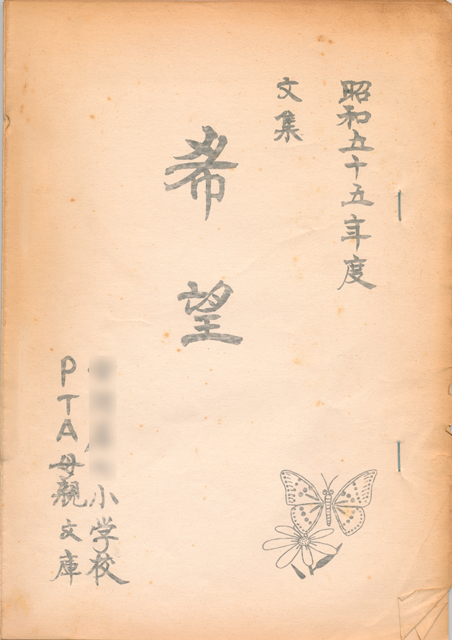

《昭和55年度 文集 希望

○×小学校 PTA母親文庫》

そんなものを当時作成していたとは、まったく記憶になかったが、ある保護者(母親)の氏名があることに気づき、その作文に目を通してみた。以下は、その方の作文の全文である。

※一部誤字脱字を修正。

※一部誤字脱字を修正。

《「出逢い。青春。そして今」

三十も並びの年を迎えたと言うのに、今だに愛読書が「赤毛のアン」とは、どうも精神年令が、どこかで止まってしまったままのようである。それを承知の上で書いているのは、幸か不幸か、私の人生に拘わりを持った本であることも認めざるを得ないことであるからかも知れない。

「アン・シャーリィ」との出逢いは?、私が十才の時であった。驚きとあこがれに胸をときめかせながら読んだものである。

孤児であるのにそれを感じさせない明かるさと、赤い毛にあこがれて、そばかすでさえもほしいと願い、グリーン・ゲイブルズの窓から景色を眺めてみたいと真剣に願う女の子であった。

青春のまっただ中である二十才の頃のある日曜日、情熱家で感受性の強い親友と一緒に本屋に入った。別行動をとっていたのであるが、驚いたことに、お互いに手にしたのは、文庫本の「赤毛のアン」「アンの幸福」…など、アン・シャーリィの人生十巻であった。親友と共に、時のたつのも忘れ、読みふけったあの頃も、つい先日のような気がしてならない。

先に書いた、私の人生に拘わりを持った本とは、この時、友と感想を述べ合ったことから始まったのである。

「アン・シャーリィ」のライバル「ギルバート・ブライス」に話ははずんだ。異性に興味旺盛な年頃ではあったが、友と二人で誓い合ったものである。

「ギルバート・ブライス」のような男性以外は、絶対に振り向かないこと。

経験も未熟で、知識もお粗末である二十才の頃、私達の頭は、ギルバート・ブライスに凝り固まっていった。

人並みに色々な出逢いや別れを経験し、そして、友も私も結婚して二人の子供を持ち、今に至る。

友のご主人は、さすがと思えるほど、ギルバートの雰囲気を漂わせ、友の鼻は、ますますつんと高く成長している。私の夫は…となると、「似てないなあ、どうして?」と言う一つの疑問でさえも、落ち着いて考えることもなく、二十才代は過ぎ去り、つい先日、又、古本を読み返し、ついに苦しくも解明したのである。

「田舎っぽさ」…あの時代に一致しないでもない。

川でしじみ取りや、沼でどじょう取りをしたこと、屋根より高い竹馬を乗って遊んだことや、兎を掛け合わせて五十円で売った話、一匹の蝉を追いかけて一日が暮れかかってしまったこと、担任の先生からマークされていたほど、利かん坊で遊び好きだった小学校時代の話、そんな安らいだ素朴な思い出を詰めている夫が、アン・シャーリィ時代と重なった。「ギルバート・ブライスにはほど遠い夫ではあるが、なんとなく臭いはしないでもないなあ」と無理に充てはめて考えているのは、やはり私の愛読書が「赤毛のアン」であることが致命的な事実であることに話は戻ってしまう。

マリラの子育ても今の私には納得出来るし、とにかく何度読み返しても飽きの来ない私の秘蔵書でもある》

コメント