当ブログ昨年10月に書いた「孤独と神話【補遺】」では、私の個人的な経験として、小学校時代の“性教育”について触れている。

それを書いている時点ではまったく思いもかけなかったのが、我が国におけるジェンダー論あるいはフェミニズムの歴史についてである。今年に入って、平塚らいてうの様々な論文を精読していくうちに、浅はかながら、それらの歴史・言論と性教育とは連関しており、しかも今日的な問題だと気づき、その分野の思潮戦後史としてもまだまだ日が浅いものであることを改めて知った。

既述のテーマをここでは蒸し返さない。が、今回のテーマと通ずるので一点だけ着目しておく。

森田草平の『煤煙』を読んで、私が端的に思ったのは、それが事実と創作とによる作家の主体的な心理主義小説であったとしても、その男女関係のほとんどが明瞭にならない、濃霧の先の不可視な描写だ、ということ。

男女の心理があやふやで性的な関係がないまま、ひたすら死という局面へと向かってしまう混濁とした行動。そこには男も女もなく、また相互の肉体的な感応も乏しく、観念の中のうごめきと消滅(=死)のみがあるという錯誤、幻想。明治という旧時代の小説だから、と言い切ってしまえばそれまでだが、ではその具体的な社会背景については、と考えると、依然として私の中では不可解、宙に浮いたままであった。 故に、明治時代のジェンダーの問題を考えてみる。

*

らいてうの自伝の中には、非常に興味深い文章が度々出てくる。

女子大時代(明治36年~39年)に受講したある生理学の話。先生にウニの生殖について説明されたという。それはウニの生理を学ぶべしという授業であったかどうかは別にして、特に人間の生殖を教えるために、ウニの生殖で観念的に代用したということのようだが、らいてうは毅然とこう述べている。

《わたくしには、人間の卵細胞と精虫が、どういうふうにして出逢うかということがまるでわからず、よほど立って質問しようかと考え、思いとどまったことを覚えています。のちに偶然春画を見て、人間のそうした行為を知り、ウニの交配を思い出して、あのとき質問に立たないでよかったと、胸をなでおろす思いをしたものでした》

(平塚らいてう自伝『元始、女性は太陽であった』第一巻より引用)

人間の生殖について直接具体的に説明することを忌避し、別の生物や動物もしくは植物でそれを間接的に説明するという教育が戦後以降長く続いたことを我々は忘れてはならない。それが例えば「めしべとおしべ」だったというのは最も知られた例であるが、らいてうの場合、それが不幸にもウニであった(我々が口にするウニの黄色い部分が生殖巣)。

らいてうの女子大時代前かあるいはそれ以後かは分からないが、イプセンの戯曲の邦訳本が出回って、らいてうもそれを読んだという。

後にらいてうらによる雑誌『青鞜』(明治44年創刊)でイプセンの『人形の家』(坪内逍遙らが帝劇で上演。ノラを演じたのは松井須磨子)が取り上げられ、誌上論争となり、結果的には日本におけるジェンダー論の創出的快挙をみる。言うまでもなく、イプセンの戯曲で描かれたそれは、世界的なジェンダー(特にフェミニズム)の潮流の活路となり、青鞜社の女性たちもこれに便乗した。

しかしながらその時代の女性たちの知識として、ことに性の問題に関しては社会的に忌避されていたせいもあって、非常に曖昧な、少なくともウニの生殖程度であったことは、まったく驚くべきことである。

|

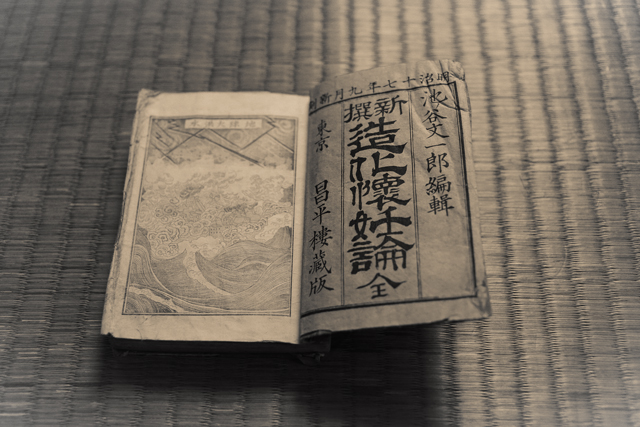

| 【池ノ谷文一郎編輯『新撰造化懐妊論』】 |

――最近、私は思いがけずある本を入手した。

明治時代の造化機論の名著とされる池ノ谷文一郎編輯の『新撰造化懐妊論』という本だ。

これは明治17年に出版された、造化機論=性科学(生殖器と懐妊)に関する秘本であり、こういった書物は明治30年代以降より全面的に発禁本とされたという。こういった秘本が当時、どういった形でどれほど流布されたか、興味深い部分ではある。

ただし、紀州藩出身の高級官吏の父を持つ、由緒正しい平塚家で育ったらいてうが、こういった本に触れる機会はほとんどなかったに違いない。当時の学生らが眼に触れられるものであったかどうかも定かではないが、明治後期に発禁となった上では、男女問わずそうしたものは極めて不正確な、場合によっては不当な知識によって実践されていたことは容易に想像でき、しかも女性は男性に対して隷属の立場におかされていた。

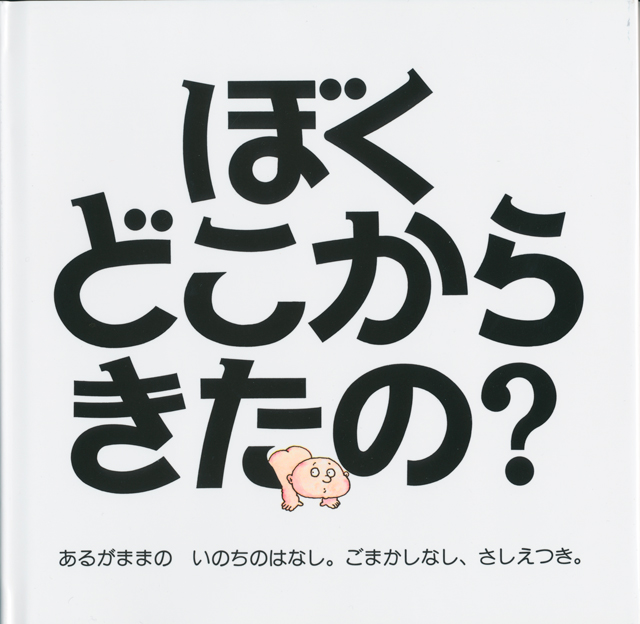

かたやウニの生殖ごとき貧困な知識、かたやイプセン由来のジェンダー。言うなれば、sexよりもgenderが先行していた時代であった。このことはしっかり認識しておかなければならないのではないか。

|

| 【子宮内胎児の図】 |

らいてうにとって、『煤煙』と塩原事件の本質的な個人問題の言及は、実を言うと皮肉なことに、数年後の自身の出産という機に訪れる。

明治44年に生田長江の掛け声によって始まった『青鞜』創刊の、当初の女流文芸作家を育てる目的は大きく変異し、『人形の家』の大波をかぶってフェミニズムの問題が紛糾した後のことである。『人形の家』の主人公ノラの夫ヘルメルは、らいてうにとって森田草平であったし、そうした男性が周囲に渦巻いていることを嘆いた。

*

『青鞜』執筆で疲弊しきっていたらいてうではあったが、女流作家育成云々よりも遥かに重大な社会問題、すなわち婦人解放運動というジェンダー革命においては、特にそのうちの諸悪となっている、男女のsex educationの(体を成していない劣悪な)問題があった。しかもこの問題の解決は、婦人参政権と同等の意味を持っていた。

世の婦人(女性)がもう一度自ら「太陽」であることに目覚めること、そして世の紳士は婦人が自らの「月」でないことを思い知ること。このことは、今以て未解決のままであると私は思う。

追記:Utaroの性教育スペシャル・サイト[男に異存はない。性の話。]はこちら。

追記:大人の恋愛と性に関するウェブサイト[カゼヒカル やましい大人の性のテクスト]はこちら。

コメント