|

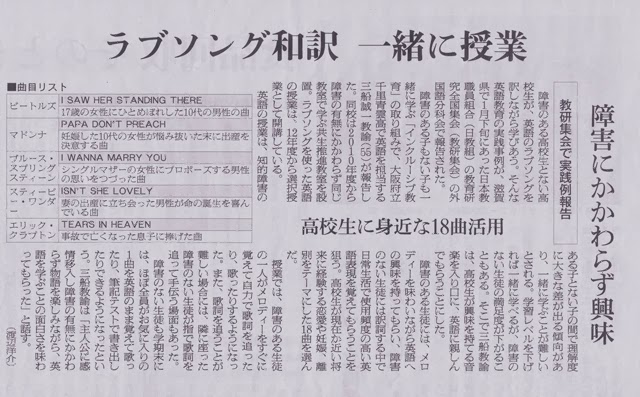

| 【朝日新聞朝刊2月13日付「ラブソング和訳 一緒に授業」】 |

2月13日付の朝日新聞朝刊の教育欄で、「ラブソング和訳 一緒に授業」という記事を読んだ。障害のある高校生と、障害のない高校生とが一緒になって、英語の“ラブソング”を訳して味わい、学ぶという授業。大阪府立千里青雲高等学校での英語授業の取り組みが、滋賀県日教組教研集会で実践事例として報告されたのだという。

“ラブソング”―“Love Song”。ここからは私なりの表記で“ラヴ・ソング”と戻させてもらう。青雲高の取り組みでは、18曲の“ラヴ・ソング”を選んだ。それらのテーマがなかなか凄まじい。現在か近い将来に経験する恋愛や妊娠、離別。これは、単なるそうしたテーマの英詩を訳すということではない、リズムとメロディーが一体となった《音楽》となって耳に入ってくるものであり、当然、感覚的には視覚で追った英詩を読むことではないのだ。

私は男だから、曲目リストにあるスティービー・ワンダーの「ISN’T SHE LOVELY」を選ぶだろう。“妻の出産に立ち会った男性が命の誕生を喜んでいる曲”。その対極で女性ならマドンナの「PAPA DON’T PREACH」を選ぶだろうか。“妊娠した10代の女性が悩み抜いた末に出産を決意する曲”。近い将来に経験する問題、あるいはもう既に直面している男女の問題として、妊娠や出産をテーマにしたラヴ・ソングに向き合い、障害のある者ない者関係なく、自分自身の心と共鳴していくという点で、この英語授業の試みは大変素晴らしいと思う。

教材として用意された18曲以外でも、自分なりにいいと思った曲を見つけ、その詩を訳してみるといい。それは英語の学習のためという目的から離れていいのだ。思春期を通り過ぎようとする10代の、恋愛にまつわる歌を探すべくアンテナを張り、音楽的な嗅覚を働かせ、自分の好きなジャンルの曲を発見していく大切な時期。それはその人にとって大きな発見であり、一生忘れることのない想い出となろう。

ちなみに私は、ちょうど中学生の頃、マイケル・マッサーやゲリー・ゴフィン、リンダ・クリードのラヴ・ソングと出合い、ヴォーカリストを目指した。それはディオンヌ・ワーウィックやホイットニー・ヒューストンを知るきっかけとなったのだが、さらに高校生の頃にバート・バカラックやハル・デイヴィッドの曲を知り、もっと後にキャロル・キングの“女の歌”のファンになった。彼らの詩や曲の魂にがっつりと食い付き、《声》として恋歌を表現したいという思いが、そうした10代の頃に芽生えた。

*

こんな個人的なラヴ・ソングにまつわる話をしようものなら、延々続いてしまって埒があかなくなるから、ここでは打ち止めにしておくけれど、一つだけ。英語の歌を訳す、そして英語の歌を口ずさむという意味に、私自身が深く感銘したのは、バカラックの「ONE LESS BELL TO ANSWER」という曲である。そもそもバカラックは、シンガーによって自曲のアレンジを途方もなく変えてくるから、絶対的な「ONE LESS BELL TO ANSWER」など存在しない(他のバカラック曲も同様)。彼の曲を歌うシンガーにとって唯一の掴み所は、詩とメロディーだけだ。

そしてその詩は――是非とも10代の人達にこの詩に触れて、自分なりの言葉で訳してみることを勧めたい。恋愛には答えなどないのである。ラヴ・ソングは、人間が吹きかけた一息の、見えない広がりなのだ。

コメント