|

| 【音楽教科書の中の「冬景色」】 |

小学校時代の音楽授業については、当ブログ「音楽の教科書―歌と音の悦楽」で初夏に書いておいた。

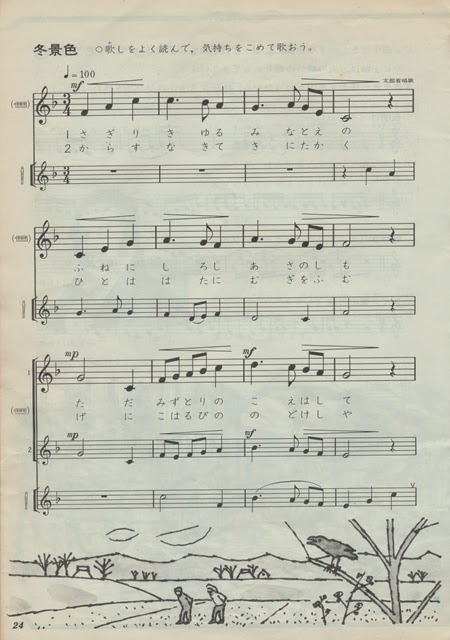

私が小学5年生であった昭和58年当時、使用された教科書(と同等の改訂版)「改訂 小学音楽5」(教育出版)の中に、いわゆる“文部省唱歌”とされた「冬景色」という歌がある。私は今でもこの歌を口ずさみ、文字通り日本の“冬景色”と、自分の小学校時代の両側を想い出すことがある。とても美しい歌だ。

その「音楽の教科書―歌と音の悦楽」で〈四十の手習いで再び笛を吹いたり鍵盤ハーモニカを吹いてみたりするのも、いいと思う〉と書いたのは、実は「冬景色」のことを指していた。ちょうど教科書には、それに見合ったメロディ譜が記されており、おそらく授業でもリコーダーと鍵盤ハーモニカの合奏及び独唱をやったのではないか。私はこの「冬景色」の歌が好きで、自宅に帰って、パソコンPC-6001にプログラムを打ち込み、自動演奏を楽しんだ(ホームページのコラム「PC-6001とがっこうのうたの話」参照)。

無論、大人びたアレンジでこの曲を歌うのもいいが、当時の教科書通りの、子供じみたありのままの合奏を“再演”してみたいという欲求も、強くある。

つい先日、夏目漱石の長編小説『行人』を読み終えて、ふと振り返れば奇遇に思われた。『行人』が朝日新聞に連載された大正2年というのは、「冬景色」が掲載された『尋常小学唱歌(五)』の発刊と同じ年(大正2年5月)だからだ。『行人』の「帰ってから」の章の書き終わり、

《永いようで短い冬は、事の起りそうで事の起らない自分の前に、時雨、霜解、空っ風……と規定の日程を平凡に繰り返して、斯様に去ったのである》

(夏目漱石『行人』新潮文庫より引用)

そしてその次の章「塵労」の書き出し、

《陰刻な冬が彼岸の風に吹き払われた時自分は寒い窖から顔を出した人のように明るい世界を眺めた》

(夏目漱石『行人』新潮文庫より引用)

という部分を、まったく独断の深読みをするならば、まさに「冬景色」で歌われた規定的な風景を垣間見る気がしたのだ。

文部省唱歌「冬景色」の作詞と作曲者は、どちらも不明であるという。この謎が解明される日はいつか来るであろうと思う。「冬景色」の厳格で格調高い《冬》の詞の世界と流暢な旋律構成されている曲調の美しさは、誰が作者であろうとも不変な神秘性を保ち続ける。

「冬景色」の詞は、小学生だった私にとって、ひどく難しく、打ち解けづらく、その読解がどうしても疎かになりながら、全体の雰囲気を漠然と汲み取っていたと思われる。言わば私は、いつでもこの「冬景色」の世界観にうずもれることができた。

*

|

| 【掲載されなかった3番の歌詞】 |

当時の教科書には、3番の歌詞が、ない。このことは今にして思えば、曲を理解する上で不誠実な、釈然としない短縮であり、些か作者に対して申し訳ないような気がした。つまりその第3の歌詞こそが、「冬景色」の物語の核心を示しているからだ。

3番の歌詞を私は、堀内敬三・井上武士編『日本唱歌集』(岩波文庫)で知った。

《嵐吹きて雲は落ち、時雨降りて日は暮れぬ。若し燈火の漏れ来ずば、それと分かじ、野辺の里。》

(文部省唱歌「冬景色」より引用)

感情や心情を表現した言葉はなく、淡々と目視した景色を並べている。朝と昼と夜の光景を、単純に1日の景色と受け取るか、あるいはそれをそれぞれ別の時間軸として分けて受け取るべきか、解釈の隙間がある。

竹内貴久雄著『唱歌・童謡100の真実』(ヤマハミュージックメディア)を読むと、この不明である作詞者は、武島羽衣ではないかと述べているが、私は素直に推理して、高野辰之ではないかと思った。

既に高野辰之作詞と知られる、「朧月夜」や「故郷」「春の小川」などを読むと、その語彙の使い方や文脈の雰囲気が似通っている。武島羽衣の作詞はほんのわずかに世俗的な風情が薄い、少し元気な、楽観的な明るさを伴っていると私は感じる。

『尋常小学唱歌』シリーズの発刊という制作状況からみても、“レノン&マッカートニー”と称すべき高野辰之と岡野貞一黄金コンビの作品を目録化することが妥当な線ではないかと思うのだが、いつか「冬景色」の作詞作曲者が明らかになってくれることを、私はひたすら望む。

コメント