|

| 【『洋酒天国』第22号】 |

子供の頃、洋酒に憧れ、大人になったらそれを絶対呑んでみたいと思う酒が2つあった。自宅の食器棚の高い所に置かれていた、緑色の酒=サントリーの“MIDORI”(メロン・リキュール)。そしてテレビ・コマーシャルを見て憧れた、真っ赤な酒“赤玉パンチ”。

何と言ってもその緑や赤の鮮やかな色合いに惹きつけられた。普段飲んでいるジュースと同じように、色によって酒の味を想像したのだ。一体あの緑や赤は、どんな味がするのだろう。何故大人はあんな飲み物を好んで大事そうに飲むのだろう――。

めくるめく想像は膨らみ、成人して憧れの“MIDORI”を呑んだ。が、大して喜びは湧かなかった。羽ばたいて飛んでしまえそうな酒の味のイメージとは、随分とかけ離れていた。とは言え、私の舌と喉と腹は、酒というものを受け入れる人生喜怒哀楽のなんたるかを、まだ十分に呈していなかったのである。

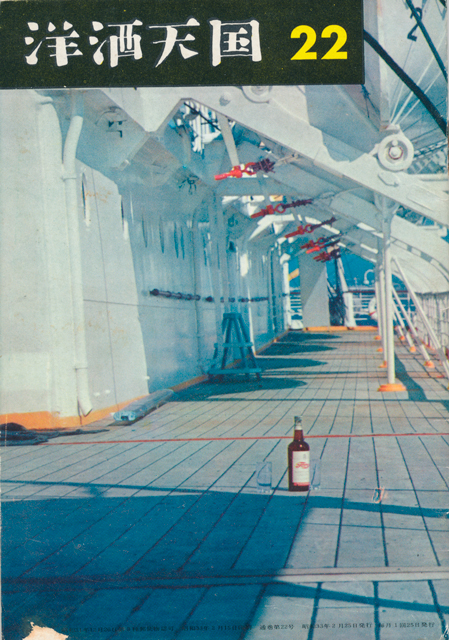

『洋酒天国』(洋酒天国社)第22号は昭和33年2月発行。表紙にある船の甲板に置かれたトリスのイメージは、第22号の主立った中身を統合すれば《旅》ということになろうか。酒呑まずして旅にあらず、といった箴言が聞こえてきそうだ。

第22号筆頭の小松清著「もう一度行って、住んでみたいスペイン」のエッセイは、旅の叙情と酒とをうまく絡めた秀逸な文体である。アンドレ・マルローの訳者で知られる小松氏の、3週間のスペイン旅。ヨーロッパの旅のなかでは美術を観て回れるスペインとギリシアがいちばんと言うが、風土や人情の点ではスペインが楽しいと書いている。スペインは《まだまだ人間的な感情を民衆生活の奥深いところでのこしている》と。

小松氏は旅先のバルセロナの“カラコーレス”というレストランを紹介している。蝸牛すなわちカタツムリ、すなわちエスカルゴ料理。さてそれがフランスでのそれと同じなのか違うのかよく分からない。野生のカタツムリを、よく洗い、1週間ほど空き缶に閉じ込める。そこで汚物をすっかり出させる。そうしたものをニンニクと唐辛子で味をつけ、オリーブオイルで炒める、らしい。スペイン料理には白ぶどう酒がいちばん、「ヘレス」(シェリー酒)にかぎるというようなことも書かれてある。

*

|

| 【ノーメル賞グラン・プリ決定!】 |

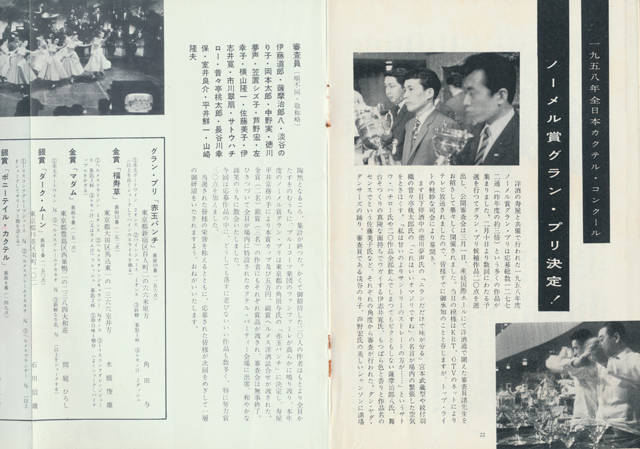

今号で驚いたのは、「1958年全日本カクテル・コンクール ノーメル賞グラン・プリ決定!」である。壽屋と各社共催のカクテル・コンクールのグランプリが決まった、という記事。

そのグラン・プリが「赤玉パンチ」なのである。なんだ、そうだったのか。私が子供の頃に憧れた酒“赤パン”は、このコンクールによって生まれたのだ。

応募総数12,772通。数回にわたって予選をおこない候補作品を20点に絞った。審査員の名に、岡本太郎氏や徳川夢声、薩摩治郎八氏がある。

「赤玉パンチ」の作者は角田与氏で、レシピが記されてあった。赤玉ポートワイン、パインジュース、砂糖、レモン汁。

意外にもシンプルな材料である。味を想像してみる。赤玉ポートワインの甘ったるさにパイナップルの甘さ、さらに砂糖の甘さまで加わる。どこまで甘くすれば気が済むのか、といった大甘カクテルではないか。実際、商品化されたのはもっと後年のことで、現在は製品化されていないはずである。

|

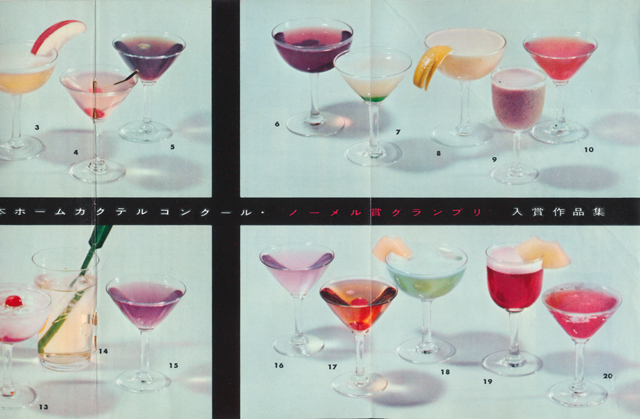

| 【19番が赤玉パンチ】 |

このコンクールで佳作とされた他のカクテルの名称を見ても、なかなかユニーク。「私の秘密」だとか「純愛」だとか「ベビー・ムーン」だとか、これらもきっと相当甘めなのだろうと想像してしまう。昭和30年代、日本人の舌は甘い酒を好んだ、と言える。甘くしなければ飲めなかったのか。ともかくこのコンクールでは、1種の洋酒に甘いジュースを加えに加えという手法が目に付く。

しかし会場(産経国際ホール)の雰囲気が伝わる写真は、なかなかアダルトなもので、淡谷先生の熱唱写真も添えられていて品がいい。酒の味はともかく、雰囲気だけを味わうにしても昨今ではなかなか実現しない情趣である。

審査員のなかには、笠置シズ子さんが混じっている。ここで彼女はブギを披露したのだろうか。ブギに相応しい会場に思えるのだけれど、ちょうど歌手業をやめた頃に重なるので、もう既に歌わなかったのか、それとも歌ったのか、私にとってはそちらの方が知りたくなってしまった。

コメント