|

| 【千代田の学生文芸誌『どん』第14号】 |

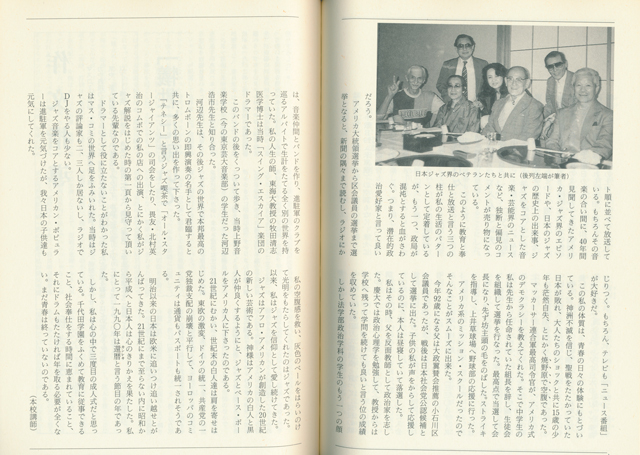

ジャズ評論家・いソノてルヲ先生のことについて書く。

私の母校の千代田工科芸術専門学校、その芸術課程で発行していた学生文芸誌『どん』については昨年書いたことがある(当ブログ「千代田学園の学生文芸誌」参照)。この本を私は3冊所有していて、卒業名簿がてら、自分が卒業した年の号はたびたび読んではいた。が、ついこの前、何げなく自分が入学した年の号(第14号1991年春季特別号)を開いてみると、懐かしいいソノてルヲ先生の随筆が掲載されていることに気づいた。私は今の今まで、そんな作文があることを知らなかった。あるいはすっかり忘れていた。

いずれにしても、そのいソノ先生の随筆を、私は初めて読んだのである。先生の思い出に関しては、5年前に綴っている(当ブログ「いソノてルヲ先生の思い出」「いソノてルヲ先生の思い出【補遺】」参照)。その時にはまったく分からなかった先生の個人的なエピソードを今回初めて知ることができた。何とかここで要約してみて、これを一つの備忘録としたい。

随筆の題は「わが青春の日々」。まさにそこに先生の若い頃の経歴が書き綴られていた。まずあの頃、つまり私が千代田に通っていた頃の毎週月曜日の午前、先生の「アメリカン・ポップス」の講義授業があったわけだが、先生はその頃、母校の慶大の文学部へ非常勤講師として、毎週水曜の午後に、三田キャンパスに通っていたという。

|

| 【いソノてルヲ「わが青春の日々」】 |

その傍ら先生は、ライオンズクラブの330-A地区ユース・エクスチェンジ委員長を務め、精力的な活動をおこなっていた。

もっと若い頃は、政治家を志し、慶大で政治心理学を学び、その片方でドラマーとして進駐軍のクラブをまわっていたらしい。そうしてトロンボーン奏者の河辺浩市先生と出会う。やがて先生はジャズの評論家となり、DJなどの活動では知らぬ者はいないほどの存在となった。

先生はその随筆の中でこんなことを書いている。

《私の空腹感を救い、灰色のベールをはらいのけて光明をもたらしてくれたのはジャズであった。以来、私はジャズを信仰として愛し続けてきた。

ジャズはアフロ・アメリカンが創造した20世紀の新しい芸術である。神様はアメリカの白人と黒人が仲良くするようにと、ジャズとベース・ボールをアメリカ人に下さったのである》

(いソノてルヲ「わが青春の日々」より引用)

1990年に東西ドイツが統一され、先生の政治的関心は、冷戦終結後の21世紀の世界に向けられていた。神がジャズとベース・ボールをアメリカ人に与えたように、アメリカ、ロシア、ヨーロッパ、そしてアジアのコミュニティが精神的に統合され、より良い時代の到来を願った。90年には還暦を迎え、それを三度目の成人式と誓い、《まだ青春は終っていない》と随筆の最後を結んでいる。

私は懐かしい先生の声が聴きたくなり、ネット動画でいくつか貴重な先生のラジオ番組のDJを聴いた。耳にジャズが飛び込んでくる――。柔らかく心地良い先生の声の余韻と、軽快なジャズのリズムやメロディが実にうまくブレンドされて脳内を駆け巡り、ひとときの官能的な味わいに浸れる。かつてラジオを聴いていた多くの人の心にも、忘れられぬ青春の日々が甦るに違いない。

コメント

『どん』についてです。『どん』の創刊号は1978年(昭和53年)です。号名は「冬季号」となっています。私もこの文芸誌を探していますが見つかるものではありません。国会図書館で見る事が出来ますがコピーには制限があります。いずれは、全部コピーでそろえようと思っています。

『どん』に関する詳しい情報、ありがとうございます! 創刊号の発刊が昭和53年とは知りませんでした。なかなか歴史があったのですね。『どん』にはその都度、講師の方々が執筆されていたりするので、読み返すと懐かしいです。