|

| 【東京国立博物館『伊東マンショの肖像』】 |

己の中でそっとしておけなくなった思い、煩悶、悲しみ。拙くともそれらを言葉にし、じっと受け止めて対話してくれる誰かが今、いて欲しい――。20代の頃、そうしてふらふらと立ち寄った上野の博物館の薄暗い展示室の一隅で、おそらく声をかければ自分と対話してくれるであろう20代の青年を見つけた。緑衣の青年。しかし私は、その青年に声がかけられなかった。最もひ弱で勇気のない、意志のもどかしさ。同じ経路を辿った青年はいつしか姿を消し、最後のチャンスは失われていった――。(当ブログ「不思議な少年の話」参照)。

昨年より待望していた上野・東京国立博物館の特別公開『新発見!天正遣欧少年使節 伊東マンショの肖像』。その伊東マンショの肖像画を眺める時、過去のそんな20代のひ弱な光景――館内を静かにまわっていた緑衣の青年――を私は何故だか思い出した。きっと、ドメニコ・ティントレットが描いたその、若き伊東マンショの柔和な瞳が、緑衣の青年の和らいだ印象を想起させるのだろう。私がこの東博の特別公開を楽しみにしていた理由の一つは、そうした過去の光景を同じ場所で追体験できるのではないかという期待があったからである。

*

1581年(天正9年)、イエズス会の巡察師アレッサンドロ・ヴァリニャーノは織田信長や豊後の大友宗麟らと面会し、キリスト教のさらなる布教のため、その資金援助を取り付けるべく、ヨーロッパに少年使節を送ることを計画した。

この時代の九州のキリシタンについて、以前私は司馬遼太郎著[街道をゆく]シリーズの『島原・天草の諸道』(朝日文芸文庫)で読んだことがある。しかし少年使節に関しては、そこではごく簡単な一節にとどめられている。

《天正十年(1582年)、九州の諸大名がローマ法王に対して派遣した四人の少年使節が、八年余をへてもどってきたのである。かれらは、活版印刷機をもちかえった》

(司馬遼太郎著[街道をゆく]17『島原・天草の諸道』より引用)

|

| 【伊東マンショの肖像画(東博リーフレットより)】 |

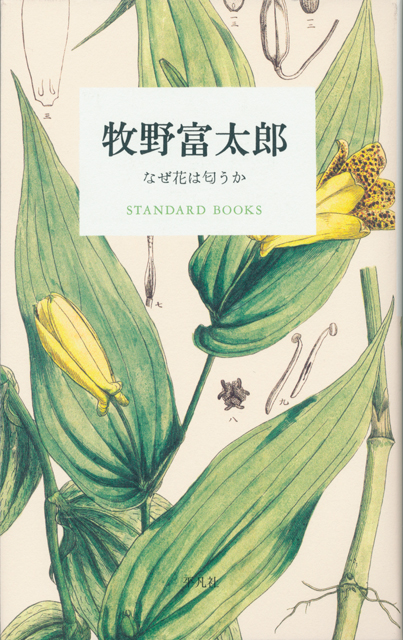

東博の本館7室で展示されていたのは、先述した「伊東マンショの肖像」画(ミラノ・トリヴルツィオ財団蔵)のほか、1585年に北イタリアのレッジオで出版された「天正遣欧使節記」(東京国立博物館蔵)、2点の三聖人像画、江戸時代に宣教師シドッチが携行していた聖母像で、このうちの「天正遣欧使節記」が、当時のヨーロッパの活版印刷技術を示しており、活字本としての体裁は現代の印刷書籍と比べても、さほど見劣りしない。

活版印刷は当時、文字の複製技術を高いレベルにまで持ち上げた。司馬氏は先の著書で少年使節の話を膨らまさず、何より活版印刷機について刮目した。中国式の版木による印刷機は古くから伝えられているが、グーテンベルクが発明した活版印刷機、つまり銅活字の印刷技術が少年使節によって持ち帰られたことについて、《驚歎すべきこと》と表している。このことに関連するのだが、司馬氏は同シリーズ『肥前の諸街道』の中で、カトリックという宗教が、禁教されずに日本にずっと世界の普遍的なものを絶えず注入し続けていてくれていたならば、情報感覚のない太平洋戦争のようなたぐいは、なかったかも知れない、というようなことを述べている。

秀吉が激怒したとされるサン・フェリペ号事件が起こったのは1596年で、キリスト教の伝道を禁じた1587年の禁教令から9年後のことだ。その間、1590年には旅から帰国したマンショらが、長崎より瀬戸内を海航して下関、室津、大坂を巡り、翌年に京都の秀吉と謁見。旅先で献上された品々や西洋の楽器演奏を披露し、秀吉を喜ばせた。しかし、サン・フェリペ号事件以降、キリスト教弾圧は苛烈となる。鎖国体制をしいた徳川幕府時代のキリシタン弾圧では、キリシタンがもたらした諸処の技術や文化を喪失した。

それによって日本という国家は、文明開化という局面があったにせよ、司馬氏の言う“普遍的なもの”から逆行していくことになる。太平洋戦争のような悲劇は、そうした世界的感覚の欠如によって生じた不幸であると言っていい。

キリシタン大名の名代として選ばれた少年ら、伊東マンショ、千々石(ちぢわ)ミゲル、中浦ジュリアン、原マルティノの4人は1582年(天正10年)、長崎を出航する。実はここからの旅が壮絶であった。ポルトガルのリスボンに到着したのは2年後の1584年である。スペイン国王フェリペ2世に謁見。その後ローマへ。翌年にローマ法王グレゴリオ13世と謁見。ヴェネツィアなどイタリアの都市を周り、帰国すべくリスボンを出航したのはさらに翌年の1586年。2年後にマカオに到着。そうして1590年にようやく、長崎へ辿り着く。幾度にも襲われた病気との闘いの旅。課せられた使節という重圧。少年らは青年へと成長したが、なんと8年にも及ぶ壮大な旅であった。

持ち帰られた活版印刷機が布教活動を推進したことは言うまでもない。が、国内での激しいキリシタン弾圧によって彼らの運命は大きく狂わされていく。マンショは1612年(慶長17年)、43歳で長崎にて死去する。その後、原マルティノはマカオに追放され、中浦ジュリアンは長崎で処刑される。

コメント