|

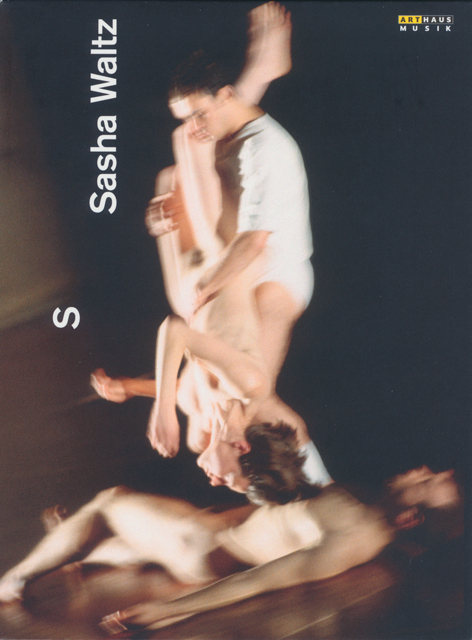

| 【サシャ・ヴァルツの公演作品DVD『S』】 |

当ブログ「サシャ・ヴァルツの舞踏的世界へ」の続き。ベルリンの女性アーティスト、サシャ・ヴァルツ(Sasha Waltz)とそのグループにおけるインスタレーション及びダンス公演について。

今回はサシャ・ヴァルツの三部作と括られるダンス公演『S』(2000年)を紹介したい。これは『Körper』の後の作品ということになる。

公演の会場は同じく、ドイツ・ベルリンのシャウビューネ。コンクリート壁剥き出しの半円形大ホール。映像で観る限り、この会場が最もサシャ・ヴァルツの様々なイメージを具現化する場として相応しい。――舞台は横たわった全裸の男の(観客、鑑賞者の)“直視”から始まる。

*

貴婦人らしき姿の女性が現れる。女は全裸の男の前でしゃがみ込み、静かに右手で、男の背中を撫で始める。男の身体はそれに反応しているとは思えない。男は寝ているのか、あるいは絶命寸前の象徴なのか。女の右手はさらに臀部へと移動し、男の身体のかたちと皮膚を確かめるようにして触れ、撫で続ける。鑑賞者である我々はまず、そのゆったりとした時間の、生々しい行為の一部始終を眺めることになる。

果たしてこの光景はいったい、どういうことなのか。

動かない、動くことがままならない他者の裸の身体が横たわっている時、衝動的に貴婦人の女はその裸体に関心が及んだ行為、ということなのか。しかし鑑賞者は次第に鑑賞者のままではいられなくなる。女の手が触れた「裸体の皮膚」の触覚が、観る側にも次第に伝導してくるかのようであり、観る側自らが記憶する「裸体への皮膚」の触覚が呼び覚まされるのだ。しかも、その先の危険な肉体的企み――異なる性の結合――への導火線を予感させ、思わず息を呑むのだが、貴婦人の女は突然立ち去ってしまう。それによって肉体的企みの“直視”もまた、ここで空中分解する。

『S』ではこのように、鑑賞者の解釈の方向性を自由に羽ばたかせてくれるが、それだけに留まらず、我々の視線を次々と惑わしていく。

それは複数の肉体と肉体とが触れ合う光景。まるで雌雄が激しく反応し、広い海の中でそれぞれのエレメントが活発に動き出すかのようなダンス=パフォーマンス。肉体エレメントはくるまったり、伸張するしぐさを繰り返し、《反撥》と《結合》のカオス的舞踏が始まる。

一体この世界は何か。どこにあるというのか。これは我々の意識の世界か、肉体の内側の創造なのか。しかし、ここまでがいわゆる《快楽》の世界と言える。忽然とある種の外敵――ここでは電子的なもの――が出現し、それぞれの肉体エレメントを苦痛に追い込む。負のダンス。苦しみもがく肉体エレメントはさらに激しく動き回り、のたうち回った挙げ句、死を迎える。それまでの《反撥》と《結合》の世界の舞踏とはまるで違う、死の光景だ。

死は、滅亡を意味しない。肉体エレメントは断末魔の抵抗を続け、新たな肉体に進化を遂げようとしている。本能的な、その可能性の模索。単なる意志の発露だけでは済ませない、本能的意志の積極的な行動。蘇生を試みる肉体エレメントたち。それぞれの肉体が激しく震える。

やがて肉体は立ち上がる。蘇生。新たな肉体への進化、絶え間ない生の循環。雌+雄。雄+雄。雌+雌。

こうした『S』の身体パフォーマンスの一部を取り上げてみたが、サシャ・ヴァルツは何故身体を用い、抽象化された生の原始的世界をアクロバティックに、あるいはエキセントリックな仕掛けを見せながらも、我々鑑賞者に表現しよう(“直視”させよう)としているのか。

そもそも『S』とは何か。サシャ・ヴァルツは、“sex”や“skin”などといった“S”と聞いて連想するものや事を観客にイメージさせ、その解釈を与える。テーマは何か。彼女はこう語る。私たちを内面的に結びつけ、寄せ集めるもの。原初的な感情。欲望のはざまにあるもの。性の規定、性の解消――。

人間の「欲求=生」と「死」のはざまには必ず《苦痛》というファクトが伴う。だが、この《苦痛》は《快楽》の境地と紙一重だ。《苦痛》も《快楽》も人間の内面的なものであり、時にそれは外野との連鎖で《反撥》や《結合》が生じる。本来表現しづらい人間の内面的なものを、具体的な空間で多様に表現していく形態。

『S』はきわめて構造的で形式的で、自然理に基づいている。尤も、鑑賞者の自由な想像と解釈をいったん閉じてしまえば、そこにあるのは無機質なコンクリートと同価の虚無的肉体の羅列に過ぎなくなる。身体パフォーマンスが時折、意味不明に思えるのはこの瞬間だ。しかし、逆に意識を集中させ、自由な想像を束ねていけば、それはまったく違った世界に見えてくる。俯瞰すれば一貫した「美」の光景の追求とも思えるが、サシャ・ヴァルツはそれよりももっと人間の根幹的な欲求の具現化を試みていると言っていいだろう。

*

またもやヒエロニムス・ボス(Hieronymus Bosch)を語る字数を失ってしまった。今でも謎が多い中世の画家、ヒエロニムス・ボスの絵画「快楽の園」は、サシャ・ヴァルツが『S』を構想する際の原動力となった画なのだ。ボスの(皮肉をも織り交ぜた)宗教的快楽性と、この『S』の快楽性は必ずしもベクトルが一致しているわけではないのだが、性の規定、性の解消を繙いている点では共通項を思わせる。

今年2016年はボスの没後500年にあたり、各地でイベントがあった、あるらしい。サシャ・ヴァルツのパフォーマンスを追う上で欠かせない芸術家としてインプットしておかなければならない。

※サシャ・ヴァルツ『noBody』はこちら。

コメント