|

| 【DVD『裸の夏 The Naked Summer』】 |

舞踏家・麿赤兒率いる舞踏カンパニー大駱駝艦の合宿ドキュメンタリー映画をDVDで観た。タイトルは『裸の夏 The Naked Summer』である。

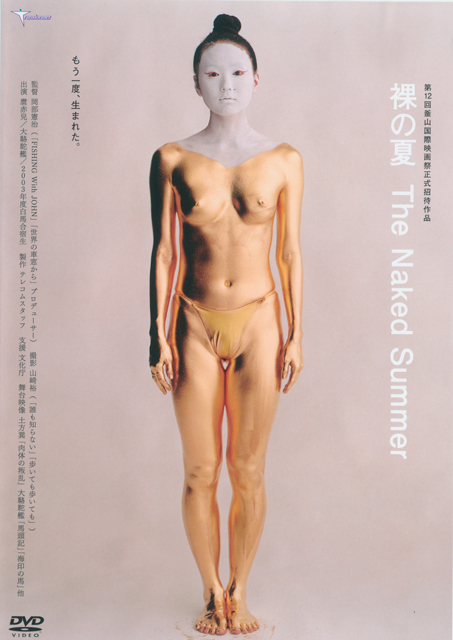

このDVDのパッケージがとてもシンボリックで美しい。何ら装飾を施さない背景。身体の直立。その《裸》の身体が視覚に飛び込んでくる。金色に塗られ、顔と首が白く塗られた無表情の女性。顔をよく見ると紅のアイラインがペインティングされ、狐のお面を想起させる。金色(金粉)は程よく輝いているが、メタリックな機械の冷たさはどこにも感じられない――。

実はこれがいわゆる大駱駝艦スタイルなのだ。舞踏だとか大駱駝艦が何であるかまったく知らない人に映画の内容を説明するならば、「この映画は、若者達が一生懸命這いつくばって汗を掻き、金粉白塗りのニンゲンになるまでの合宿物語です」と答えるのが簡単でいい。要は、何故若者達が「金粉白塗りのニンゲン」にならなければならないのか、である。これが本当の命題だ。

*

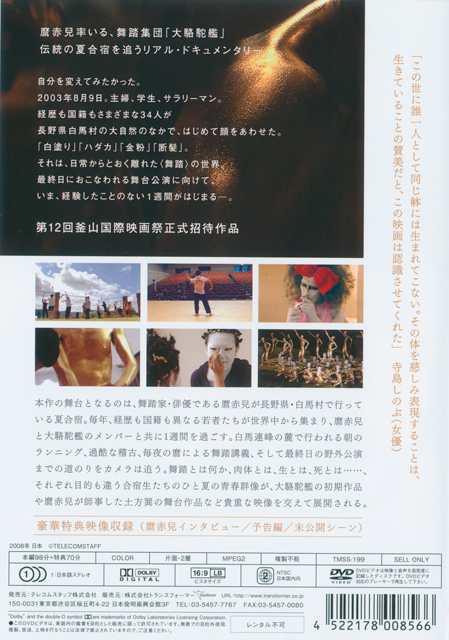

岡部憲治監督のドキュメンタリー映画『裸の夏 The Naked Summer』は、麿赤兒が演じる妖しい人物を所々、映像的に点在させつつ、男女の若者達の“1週間合宿”を親密な目線で追いかけている。映画の公開年は2008年。合宿自体は2003年8月、長野県白馬村にておこなわれた。

ドキュメンタリーの中心となっているのは、言うまでもなく、長野県白馬村という風景である。白馬村というフィールドに、集まった男女の若者達の動く姿が描かれている。白い雲が映える夏の青空の下、まず何より若者達がよく走る。走ることが若者達の特権である。そうして熱を帯びた身体から汗がほとばしるのを、想像する。「逞しさ」と「弱さ」と「倦怠」とが、一人一人の身体から伝わってくる。彼らは《無垢》な美しさを、纏っている。

ここに集まった若者達は、まだ自分らが“何者”になるのか、想像すらしていない。それでいて今、何かしたい。何かになりたい。できれば格好良くなりたい…。若い頃は誰しもそう思うのだけれど、物事は《衝動》と《欲望》だけでは成り立たない。

とどのつまり、大駱駝艦の演者や麿赤兒をどこかで観てしまって、ああ格好いい、憧れる…、漠然とそう思ってしまった人達が集まってきた、そんな雰囲気である。この時点で私は羨む気持ちを覚えた。そんな若い頃に戻ってみたい――。漠然と、漠然と、漠然の中で。漠然と集まってきて、漠然と、空気の良さそうな白馬村の小道をひたすら走り込む。少し漠然と、身体に《試練》をあたえてみている。無論、この“漠然と”した雰囲気に寛容でなければ(そういう下地を用意しなければ)、役者は生まれてこない。育っていかない。大駱駝艦のスタッフと麿赤兒は、実に優しく寛容に、彼らを見つめ、すべてを包み込んでいる。

合宿の様子から一旦離れ、麿赤兒が師事したという舞踏家・土方巽(タツミは巳巳に共が正しい)の舞踏『肉体の叛乱』(1968年)の記録映像が挟まれていて衝撃的であった。貴重な映像と言っていい。私が演劇をしていた20代の頃、例えば細江英公の写真などで土方の姿を見たことがあったけれど、もはやナマの舞台を観ることも、公演の映像を観ることもできなかった。私にとって土方の舞踏というのは、遠い存在にあったのだ。舞踏を演じている“動く土方”を観ることができるようになったのは、ここ近年のことである(あくまで個人的なことだが)。

土方は1970年代、大駱駝艦の舞台に立ったのを最後に、それ以降自ら舞台には立たなかったようで、『肉体の叛乱』は彼の舞踏家としての、大きな分岐点的なフォルムであったことは窺える。

*

|

| 【大駱駝艦・白馬村合宿のドキュメンタリー映画】 |

合宿での若者達は、その1週間、衣食住を共にする。若いからよく食い、よく眠るに違いない。食事の様子では白飯、味噌汁、カボチャや野菜煮などが並んでいた。テーブルを使わず普通に食していたのが印象に残った。

そんな合宿生活全体が、舞踏を“試す”きっかけとなる。米をとぐこと、雑巾掛け、歯を磨くこと、走ること、こうした日常的なコトの中に、身体表現につながるものが潜んでいる。

麿赤兒はこれを舞踏の「採集」と呼んでいる。普段無意識下で行動している身体と表情には、意識的な“意志の力”を加えてしまうと途端に瓦解する、破綻して壊れてしまう《所作》というものがある。不思議なことではある。

普段べらべらと快活によく喋る者が、じゃあ台本を渡して長いセリフを言わせようとすると、とてもぎこちなく、急に普段の快活さがまったく見られなくなる現象を、演劇の稽古で経験したことはないだろうか。人が無意識下で働いている身体の動きや表情を、客観的に「採集」してつまみ取ることはとても難しいことなのだが、演劇も舞踏も、そこを何とか苦労してつまみ取って、自分なりの標本とし、技術的な克服を体現した後、息吹をあたえたふうにしなければ、身体表現にはならないのだ。合宿における麿の講義・メソッドの一場面は、若者達にそれを気づかせるような、柔らかく朗らかな実習風景として、映画のハイライトにもなっている。

ところで麿の舞踏は、「人間本位」由来ではない、その人体の外側の空気の《隙間》であるとか、もっとその外側の何か、あるいは宇宙全体をつかさどる目に見えない《神》のような存在によって「動かされ、生かされる」という思想・信念に基づいている。「動かされ、生かされる」という感覚を持って集中し、何物かによって引っ張られ押され、動かされているような状態をイメージして、個や流体の“動く”仕組みや法則を作り上げていき、これを身体表現の礎としている点が画期的である。

私は以前、「スタニスラフスキー・システム」由来(もうそう言い切ってしまおう)の演技論の経験のうちに、身体の「リラックスした状態」からでなければ迫真の演技は生まれないことを学んだことがある。しかし、それが外側からの力によって動かされるのだという感覚で演技をした、ためしがない。土方巽の暗黒舞踏も、まず一旦「人間本位」の感覚から逸脱し、それ以外の仕組みや法則によって技術体系を拵え演技を成す、という斬新な発想によって生まれた。麿赤兒の舞踏もその系譜なのだと言えるだろう。

*

時に明るく和気藹々と、時に厳しく真剣な眼差しで、このドキュメンタリー映画は進行する。集団で川遊びをしている光景があったが、あれも見方を変えれば、それ自体が舞踏の稽古なのだよというメッセージになっている。

若者達がたった1週間で、その境地のなんたるかを理解することは到底できない。どこかを端折り、即席にやらなければ終わらない面もある。「外側から動かされる」仕組みや法則の概念が、公演日に間に合わせなければならぬ時間的制限もあり、若者達の中にも徐々に「人間本位」の舞踏が見え隠れする。

それはそれとして、目の前に厳然と舞台公演のプレッシャーが現れてきた。自分自身の下腹部を覆う布を型紙に沿って切り取り、自分で身につける物は自分で責任を持つ。もしも下腹部を覆う布が本番中にほどけて性器が露わになったとしても、誰も責めることはできない。自己責任である。

本番の公演に向けて男子は頭を丸刈りにし、さらに入念な公演の稽古が続いた後、合宿最終日には当日夜の舞台を前にして、皆あのような格好、つまり「金粉白塗りのニンゲン」に変貌を遂げる。社会人としての《個》がそこで一旦消滅し、非日常の舞踏のための《個》がそこに現れる。《個》はニンゲンであってニンゲンではない。

夜という闇がさらに彼らを豹変させるのだろう。世の中のすべてが闇に包まれるべく、相対的に舞台に照明光が当てられると、「金粉白塗りのニンゲン」達はその光を餌にして元気になった魚のように、ウジャウジャと動き回り、生まれ変わった別の生物となる。

映画の最後、「舞踏は死の涯てにある」という言葉が根深い。舞踏とは、生きている証としての舞踏なのか、死の淵の一歩手前の舞踏なのか、人間を飛び越えた舞踏なのか。ともかく見る者に様々な何かを訴えかけてくる言葉である。

私はこう思った。動物ではない植物でさえも、風に揺られて妖しい《獣》のようなしぐさを見せることがある。あれは植物が《獣》なのか、風が《獣》なのか。揺らし揺らされ、世界は動いている。その先は紛れもなく《死》である。《死》と共に新たな《生》が始まり、それを延々と繰り返す。舞踏は《宇宙》そのものなのである、と。私は『裸の夏―』を観た。

コメント