|

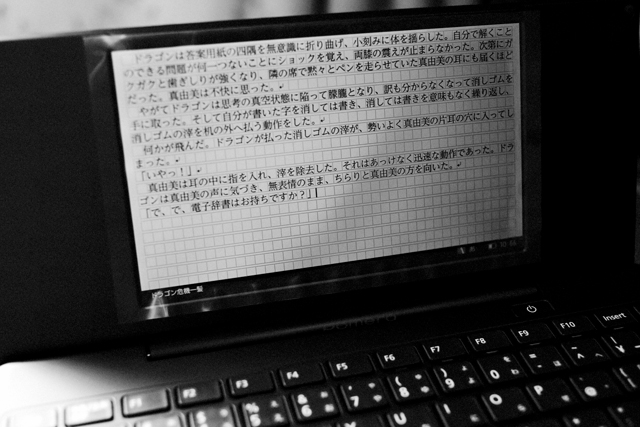

| 【私の愛用のポメラ。でも今回はこれが主役ではない】 |

「どうってことはないありふれた光景」であるにもかかわらず、それが「ほぼ毎日」続いて、次第に何やら意味深な、やはり特異なことのような光景に出くわしている。私は何を感じたというのか。何を知ってしまったというのか。その謎めいた光景は、今の時代の混沌とした世の中の、一つの象徴的な現象ではなかったか。自ら投げかけた思索でありながら、人間心理に絡められた深い謎としか、今は言いようがない――。

「ほぼ毎日」――ということがここでは重要なのである。ほぼ毎日、ある食事処での私の昼食は、隅の壁際に近い席に陣取るというのが決まっている。その席が私にとって最も落ち着く場所であった。

私は昼食がてら、この取るに足らない退屈な十数分間に、スマートフォンをいじくる。メールやLINEをチェックしたり、ニュースサイトで最新のニュースやコラムを乱読したりする。窓ガラスの向こうは空が見えるが、あまり審美眼に適った町並みの風景ではないので、すぐに飽きる。そこでの窓の風景は、どこか脆く、整っていない。しかも静止画のように、動いて見えるものが僅かしかない。面白みがない。風が吹いて枝葉が揺れようが、鳥が電線に止まろうが、視界的に遠くの“ミリ単位”のうごめきになってしまうから、眺めていてもあまり休息、癒やしにならないのだ。やはりここは、食べながらスマートフォンをいじくるのが最適のようであった。

ある青年が入ってきて、私の隣の席に着く。そうでなければ私の近いところの席に着く。いつもそうである。青年は、ひょろ長い木訥とした20代で、卵形の顔はまだ少年の幼さが残っている。

青年の声は一度も聞いたことがない。もちろん名前も知らない。「ほぼ毎日」、彼もその食事処にやって来るので、そういう意味で顔見知りなだけである。そして青年の昼時の行動は、動画の複製再生のように決まり切っている。

青年は、まるで台本のト書き通りの、寸分違わない動作でその時間を締め括る。つまりこうだ。…勢いよく席を陣取ると、リュックサックの中から、まずカップラーメンを取り出す。その次に、ステンレス製のボトル、箸(割り箸ではなく家から持参した自前の箸)、そしてポータブルな「端末」をテーブルに広げる…。

私はいちいち青年の方を見ない。「ほぼ毎日」同じだから。青年のその行動のジャカジャカとした騒々しい音で、来たなというのが分かる。私の《音》認証である。カップラーメンの包装紙を裂き、カップを開け、中から具材やスープの袋を勢いよく裂いてカップの中に落とす。そうしたそのすべての《音》が、「ほぼ毎日」同じかたちの《音》なのである。言うなれば、ここでの青年という存在は私にとって、すべて《音》によって認識され、支配されている。音の羅列や集合の実相が、形而下の青年の像を形成していると言っていい。

青年は離れた所にある自販機でお湯を注いできて、程なくして席に戻ってくる――。だが、ここからの彼の行動が、実に謎めいているのだ。お湯を注いでからの3分間、あるいはそれを食べ始めてからの十数分間、ラーメンをすする《音》以外、ほとんど静寂に包まれる。その静寂の最中の行動こそが、私には理解しがたい光景なのであった。

青年はラーメンをすすりながら、持参してきた「端末」をいつも、いじっている。私はてっきり、ケータイをいじっているのだと思い込んでいた。「どうってことはないありふれた光景」の一幕として。少なくとも青年がここへやってくるようになった3年ほど前から、そうだと思っていた。日常的に、ケータイをいじっている、と。

しかしいつだったか、ちらりと横目で見た時、それがケータイでないことが分かったのだ。

ハンドヘルドなPC?

思い起こせば十数年前、Windows CEなんていうOSのモバイル端末が発売されて、私は昔、それを有頂天になって使っていたことがある(NECのモバイルギアII MC/R450。PHSケータイを接続してネットに繋いでいた。メモリーはたった32MB)。青年も何か、そういうiPadのようなタブレットよりもっと小型の、モバイルPCをいじっているのだと、私は勝手に思っていた。しかし。

しかし、それにしてもおかしいと気づいた。液晶がどうも粗いピクセル画なのである。モバイルPCなはずがない。なにぶん横目でちらりの挙動なので、何の「端末」なのかはっきりと分からない。もどかしい。ただし青年はいつもそれをいじっているし、どうってことはないありふれた行動の範疇だと私は認識していた。

§

やがてそのうち私は、その「端末」はもしかして、ポメラじゃないの?と思い始めた。そうか、キングジムのポメラか。液晶がそれっぽいのも頷けるし、何かキーボードを打っているのもポメラっぽい。彼は昼休みを利用して、何か文章を打っているのだ。そうに違いない。私の中でえらく筋の通った結論が出て、この謎は一気に解決し、沈着したかに思えた。

ところで私は最近、こうしたブログなどの原稿を書くツールとして、ポメラを使い始めた(KING JIMのDM200)。ポメラは、文書入力のための最強マシンと言われている。何より起動が速い。液晶を開くとすぐに起動して文字が打てる。簡単な文章程度ならスマートフォンで充分だが、長文となるとそうはいかない。ラップトップのPCで文書作成ソフトを立ち上げるより、遥かに迅速で便利である。

ポメラ、いいじゃん――。自分でいい買い物をしたと思った。これは大発見だ。あの青年が使っていたおかげだ。もしかすると、大学生で文学青年なのかも知れない――。これでこの話は、他愛ない美談で終わるはずであった。

あれは数日前、その食事処で、立ち去る際に青年の後ろを通りすぎる時。私ははっきりと見たのである。今度こそはっきり見てしまった。「端末」の正体を。

それはポメラではなかった。ハンドヘルドなPCでも、もちろんタブレットでもない。紛れもない電子辞書であった。〈ええーっ!〉。私は心の中でどれほど大きな声を出して驚いたであろうか。

ネットで調べてみると、どうもそれはカシオの電子辞書、“エクスワード”XD-K6700っぽいのである。もしかするともっと古い機種かも知れない。何と言ってもエクスワードに収録されている辞書の数が凄い。べらぼうだ。広辞苑や明鏡、三省堂新明解などの国語辞典やジーニアスの英語辞典は当たり前、それ以外に、英会話だとか歳時記だとかその他諸々、実用的な百科事典系が無数に収録されている。それこそ本当に無数である。

ネットで調べてみると、どうもそれはカシオの電子辞書、“エクスワード”XD-K6700っぽいのである。もしかするともっと古い機種かも知れない。何と言ってもエクスワードに収録されている辞書の数が凄い。べらぼうだ。広辞苑や明鏡、三省堂新明解などの国語辞典やジーニアスの英語辞典は当たり前、それ以外に、英会話だとか歳時記だとかその他諸々、実用的な百科事典系が無数に収録されている。それこそ本当に無数である。

§

天下無敵な電子辞書を所有しているのは素晴らしいことだ。思わず使ってみたくなる。でもどうなんだろう。「ほぼ毎日」、お昼時に電子辞書を欠かさずいじる若者、という観点では、「どうってことはないありふれた光景」と言えるのだろうか。それこそ、ガラガラと《音》を立てて何かが崩れた。

「ほぼ毎日」、電子辞書をいじる青年。それが3年続いている。私の感覚が、感性がおかしいのだろうか。何か釈然としないものがある。生粋の文学青年であれば、毎日電子辞書を眺めるのではなく、本を読んだり、Kindleのような電子書籍を眺めるだろう。私は青年が本を読んでいたり、ケータイをいじっている姿を見たことがない。昼時にケータイをいじらないこと。それ自体は不自然でもなんでもないが、3年間積み上げてきた光景の中で、それが一度もないとなると、私の感覚・感性の問題なのだろうか。

もしかすると、「ケータイを所有していない」のかも知れない。20代の若者にしてケータイを1台も所有していない、という私の憶測は、あまりに飛躍しているだろうか。どう考えてもそれはあり得ないだろう、と思う。だがもしかして、あり得てしまうかも知れない。根拠は何もないが、食事処でテーブルに広げられた青年のアイテムにそれがなく、カップラーメンとマイ箸とステンレス製のボトルと、電子辞書だけ。少なくとも3年間、昼時に青年はケータイをいじっていない。

では何故、電子辞書なのだろう。この疑問が私の心に渦巻いて、いっこうに解けず消えることがない。青年は常にオフラインの電子辞書でキーボードを打っている。何を調べているのか?何を見ているのか?英会話の勉強なのか?3年間も欠かさずずっと?…。

「ほぼ毎日」、電子辞書と睨めっこをして、インプットされた辞書情報で何かを考察し、それをアウトプットしないでおく孤独なオフラインの世界。若者は今、そんなオフライン生活に耐えられるだろうか。電子辞書を扱えるのだから、機械音痴なのではない。意図的にオフラインであることに何か意味がありそうだ。必死になってデジタルと向かい合っているけれど、オフライン。ネットを使って通信したり、何か情報をこちら側から伝達・発信する機会だとか習慣を見失い、藻掻いている――オフライン男子。うーん、文学的でありながらも、現実にはやはりそんなのはあり得ないな。若者にして、あり得ない。だがあり得ない光景を、私は「ほぼ毎日」、《音》で知っているんだけれど。音で感じているんだけれど。ここではついに、「どうってことはないありふれた光景」が壊れ始めている。

思わず私は、真横でそのオフラインの青年の《音》を感知しながら、無意識にLINEで〈なぜ なぜ なぜ なぜ なぜ なぜ〉と打ってしまう。程なくしてプォォン。《ナゼッテナニナニナニ》。涙が出てきた。

コメント