|

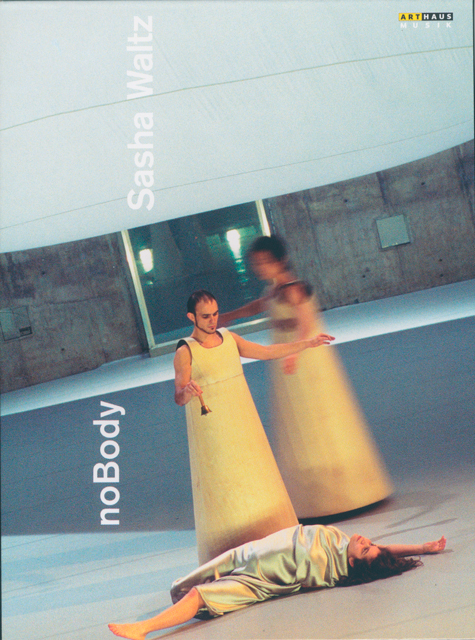

| 【サシャ・ヴァルツの公演DVD『noBody』】 |

ベルリンの女性アーティスト、サシャ・ヴァルツ(Sasha Waltz)とそのグループのダンス公演。サシャ・ヴァルツの三部作に括られる『noBody』(2002年)をDVDで鑑賞した。公演会場は三部作の『Körper』や『S』と同じ、ドイツ・ベルリンのシャウビューネ。コンクリート壁剥き出しの半円形大ホール(当ブログ「サシャ・ヴァルツの舞踏的世界へ」「サシャ・ヴァルツのS」参照)。

三部作を見るにつけ、まず何より、劇場という空間の必然的な意義について考えさせられる。

劇場は、壁と床と天井によって自然環境を意図的に疎外した「人工的な空間」であり、観客と舞台空間との直接的な関係を構築する。劇場の基本的な条件は、自然光が入り込まないことである。ほぼ完全な闇が舞台を支配し、一方の神となる。もう一つの神は、言うまでもなく人工的な光である。この2つの神によって、舞台は劇として成立する。

以前、大駱駝艦の長野県白馬村での野外ステージ公演をDVDで観たが、これは言わば原初的な劇場の形態であり、太陽光、月光、夜の闇、風や雨、雪などの気象現象が舞台の進行に大きな影響を及ぼす。これらの自然現象を制御することはできないが、自然界の神と一体になって演出に相乗効果をもたらすことができる。祭りや祭事がこれである。ここから一歩踏み出して、「人工的な空間」を創造し得たところに、人類の芸術性への高い理念がある。

そうしてとらえてみると、ベルリンのシャウビューネの劇場は、何と理想的な空間であろうか。半円形のコンクリート剥き出しの壁。とてつもなく突き抜けた高い天井。その堅固な遮蔽空間。照明を含めたあらゆる機械装置がこの空間のあちこちに張り巡らされており、全体として異様なほど無機質で質実剛健な空間である。その人工的な無機質さが、果てしなく広がる宇宙の深遠さと同化し、劇場という器の何物をも許容しそうな、巨大な創造実験場の役割を担う。ここで表される劇の一部始終は、《事件》のデフォルメもしくは《事件》そのものであって、観客は閉ざされた空間における《事件》の目撃者となり、同時に共犯者ともなる。

§

無論、ここでいう《事件》とは、悪事のことではない。観客という目撃者が、シャウビューネでおこなわれたサシャ・ヴァルツの『noBody』で何を見たのか。事件性で言うと、もしかすると『Körper』や『S』よりも刺戟度が足りないかも知れない。それはあまりに抽象的かつ幻視的で、思索に富んでいる。身体表現が弁証する難解なphilosophyの重々しさがある。目撃者たる態度がこの90分弱の舞台のすべてを傍観し尽くすのに、多少の根気を必要とするかも知れない。

『noBody』のテーマは、「肉体との別れ(分かれ)」、「死」ということになる。このテーマの表出は、単なる偶然ではなく、2001年9月11日に起きたニューヨークでの同時多発テロがサシャ・ヴァルツの記憶にあったと考えるのが妥当だろう。このリアルな《事件》(これは最たる悪事)が、「死」という観念を自虐的に大きく塗り替えたと言っていい。一方で「死」は、アウシュヴィッツに連なる記憶を想起させるが、サシャ・ヴァルツは、公演に伴う期間中に経験した、身近な個人の死別についてもインタビューの中で言及していた。

無機質なシャウビューネの「人工的な空間」で、男女それぞれの身体が歩き、走り、時に佇立し、抽象的な踊りを見せる。その一連の流れの中で身体と身体が交じり合い、時に離れ、こうした動きが即興的でバラバラなのではなく、形式化したある種のパターンや記号的な動作を示している点で、とても美しい。

全体を通してみると、むしろ彼らの身体表現は躍動的で、活き活きとしたエネルギーに満ちている。当然、呼吸も荒々しくなり、熱を帯びて汗もほとばしる。冷たい「死」の観念というものを、それらから直接感じ取るのは難しいだろう。かつて暗黒舞踏の土方巽が、自らの舞踏を“命懸けで突っ立った死体”と称したのはまったく見事な表現で、本来の舞踊や西洋の伝統的なダンスが「生命の表現」であることを逆手に取っている。サシャ・ヴァルツはその躍動的な身体表現の端々に、「肉体との離別」あるいは「肉体の放棄のプロセス」を思わせる抽象的な動作を多様に差し入れていた。

きわめてシンボリックだったのが、DVDのビジュアルにもなっているシーン――“硬質なワンピース・ドレス”とも言うべき、淡黄色の円錐形スーツを身に纏った身体のシーンで、それはまさに「肉体との離別」における宗教的儀式であって、ケミカルな近未来の「死」の情感が漂う。

しかし、サシャ・ヴァルツが創造する身体表現には、どうもその流れの内に、青く冷たい「死」からの脱却性が感じられる。身体と身体とが物理的に合体する複合的復活のパターン、復帰や復旧、復元、修復、回復といったイメージが伴う記号的動作によってシーンが連なり延長され、東洋的生命の輪廻を思わせる。このことは三部作のどの作品にも感じられた。

サシャ・ヴァルツが「死」というものを畏れ、そこに必然的に関わらざるを得ない生命の根源的宿命に対し、どう向き合い、どうとらえたか。『noBody』ではまだ、その確固たる思考や叡智を表象化したとは言い難い面があるが、これ以降の作品において彼女の死生観がどのような形となっていったか、とても興味深い。いずれそうした作品と出会えることを私は期待している。身体表現の革新的な方向として、サシャ・ヴァルツが見据えた未来には、現代社会と人間の在り方を根本から変える哲学が見え隠れしそうだ。

コメント