|

| 【これが当ブログ最後の『洋酒天国』第13号】 |

当ブログ2011年7月12日付「開高健と『洋酒天国』」で初めて私がヨーテンについて触れたのをきっかけに、それから1年以上経過した2013年9月26日「『洋酒天国』と三行案内」から不定期という形で始まって、我がライブラリーのヨーテンをこれまで3年にわたって紹介してきた。私の大好きな小冊子である。まったくどの号も読み応えがあって、当ブログでは、ほんの触り程度しかその魅力を伝えることができなかったように思い、至らなさを恥じる。

さて、意を決して、ここらあたりでヨーテンを“卒業”しようではないか、と思い立ったのである。壽屋(現サントリー)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)は、昭和31年4月の第1号から、昭和39年2月の第61号まで発行された伝説の豆本である。そのうち、当ブログで紹介した号は、欠号1,3,4,6,8,9,10,11,43,51,52,54,55,58,59,60,61号の17冊分を除いた43冊で、およそ全体の7割は紹介しきったことになるのだが、完全走破は程遠く、道半ばにして挫折という感はなきにしもあらず。しかし触り程度ではあっても、それなりに一定の役目は果たせたのではないかという自負もある。ヨーテンに興味を持たれた方は、是非とも実物の本を入手してみてはいかがだろうか。

|

| 【真継不二夫氏の「グラマーフォト」】 |

ということで、私が紹介する“最後”のヨーテンは、昭和32年5月発行の第13号である。何故第13号を最後にもってきたかは、別段他意はない。表紙は、サン・アド元社長の山崎隆夫氏。表紙を開けば、《この陽気すぎる男にとって 人生はまことにむごたらしい くたびれた血を生気づけるに 杯に、はや、酒(ヴァン)もない》というまるで首をもたげたかのようなヴェルレーヌの詩が添えられてある。

ヨーテンといえば、やはりなんといってもヌード・フォトである。私がこれまで紹介した43冊で、各号のヌード・フォトを巡ってみても面白いだろう。今号はなんと2つの「グラマーフォト」が掲載されている。それもそのはず、第13号は「発刊一周年記念号」だったのだ。

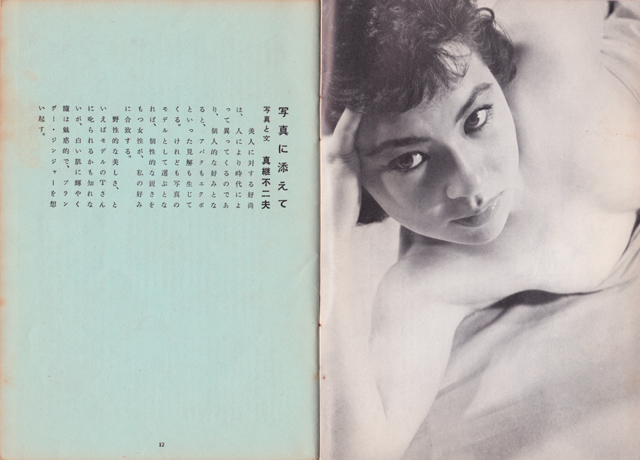

一つめの「グラマーフォト」は、写真家・真継不二夫氏のフォト・エッセイ。戦中は海軍従軍カメラマンだった真継氏。戦後、江田島の海軍兵学校の若者達をとらえた写真集が有名である。そんな真継氏の「グラマーフォト」は、女性モデルのきりりと引き締まった瞳がどことなく若き青年のそれらしさと符合するモノクロームのカットだ。文章がまたいい。

《美人に対する好尚は、人により時代によって異ってくるのであり、個人的な好みとなると、アバタもエクボといった見解も生じてくる。けれども写真のモデルとして選ぶとなれば、個性的な鋭さをもつ女性が、私の好みに合致する。野性的な美しさ、といえばモデルのTさんに叱られるかも知れないが、白い肌に輝やく瞳は魅惑的で、ブランデー・ジンジャーを想い起す》

(『洋酒天国』第13号「グラマーフォト」より引用)

|

| 【羽田敏雄氏の「グラマーフォト」】 |

肌を露出しているとは言え、真継氏の写真は、世俗に迎合した軟弱なそれではない。そうした二束三文の価値すらない写真が溢れかえっている中で、あくまで彼は、真摯に人間の内面の美の瞬間を写し取っている。

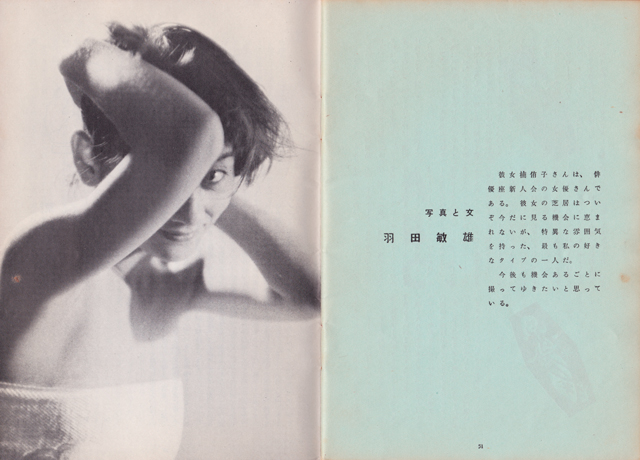

もう一つの「グラマーフォト」。羽田敏雄氏のフォト・エッセイ。モデルは若き日の楠侑子さん。《俳優座新人会の女優さん》と羽田氏は書いているが、鈴木清順監督の映画『河内カルメン』や黒澤明監督の『どですかでん』に出演。この写真は印象としてどうも、ポートレートの達人・木村伊兵衛が愛用していたライカのヘクトール73mmレンズを思わせる。被写界深度を大胆に浅くし、化粧美人を艶っぽく浮かび上がらせる手法。とにかく楠さんの大きな眼が愛くるしい。

§

|

| 【石川滋彦「二軒の酒場」】 |

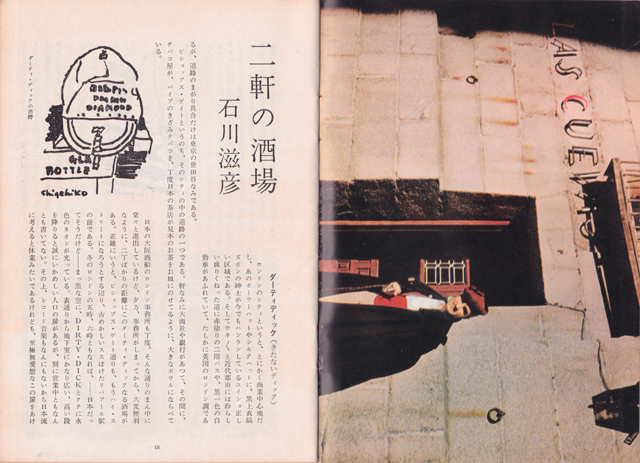

濃密なるエッセイ「二軒の酒場」をピックアップ。自然の風景や人工的な町並みを見事な筆致で描く洋画家・石川滋彦氏の文筆が上品。ここでは、ロンドンの「ダーティディック」と、スペインはマドリードの「ラス・クエバス・デ・ルイス・カンデラス」という酒場を探訪執筆している。ロンドンの方は割愛するとして、「ラス・クエバス・デ・ルイス・カンデラス」について。

私は昨年、スペインのマラゲーニャ民謡風の「Málaga」という曲を作ってみたのだけれど、本当にスペインについては“馬鹿の一つ覚え”、ジョン・フォード監督の映画『駅馬車』に登場するヤキマという女性が歌うスペイン語の歌、そしてシェリー酒、あるいは闘牛ぐらいしか頭に浮かばない(私の『駅馬車』についての思い出はこちら)。最近、『駅馬車』がブルーレイで発売されたと聞いたが、1939年のトーキーをブルーレイにして何の意味がある?と一瞬懐疑心が湧いたものの、やはりあれは不朽の名作である。大きめのスクリーンで高画質そして大音量で是非観てみたいというマニアの欲望を駆り立てるアイテムであるのは間違いない。

話が脱線してしまったが、「ラス・クエバス・デ・ルイス・カンデラス」は義賊ルイス・カンデラスの隠家(穴倉)の意。調べてみたところ、義賊ルイス・カンデラスはよく分からなかった。しかしこの酒場、実は1725年創業の世界最古のレストランだそうで、ネット上のごく最近の情報を仕入れてみると、その古い石畳の堅牢なレストランはいまだ健在なのである。画像にあるように、店の扉の前で黒いマントを着た男、これが今も、店の慣習として――店員なのか門番なのか定かではないが――そこに佇立して客を待っているのである(もちろん佇立の人は別人)。

筆者はこれを、入口の“ドアー・ボーイ”、カンデラスの“ドロボー風俗”とし、その格好の精緻な描写を記しており、穴倉の店内も事細かに解説している。これがまた、2017年の今もまったく変わらぬ内装のようで、あちこちの石畳又は白の漆喰の壁には、この店の歴史や義賊ルイス・カンデラスにまつわる絵やエピグラムの額縁ががちゃがちゃと飾られたりはめ込んであったりしているのである。オリーブ油でグラグラのエビの鍋をはこんで…と書いてあったりするが、私がネットで発見したこの店の料理では、オリーブでこんがりと焼き上げられた豚の丸焼きが、とても美味しそうに見えた。マドリードへの旅行者は、是非とも「ラス・クエバス・デ・ルイス・カンデラス」を覚えておくべきだ。

§

とうとうこれが、私の“最後”の、ヨーテン雑記である。“卒業”のモニュメントの『洋酒天国』である。考えてみれば3月は、卒業シーズンだ。シェリー酒で乾杯!と締めたい気分になってきた。

そうであってもここは、なんといっても日本のトリスであろう。サントリーのトリスであろう。我がヨーテンのトリス・ウイスキーであろう。あの世で開高さんがにっこりと微笑むまで、トリスをゆるり口に含ませながら、その芳醇な至高を味わい、これまで書き綴ったヨーテンの数々を、ゆっくりと眺めることにしよう。

ごきげんよう『洋酒天国』。そしてまた、どこかで――。乾杯!

コメント