|

| 【東京国立博物館・平成館の考古展示室】 |

去る4月4日。すっかり青空が広がり、上野の恩賜公園の桜の花がほぼ満開に咲き乱れたその日、私はなんとも久しぶりに東京国立博物館(略して東博)を訪れた。確か昨年訪れたのは8月の特別展『古代ギリシャ―時空を超えた旅―』で、そこで古代オリンピアの“競技者像”などを観たのだった。それ以来となるのだから半年以上、東博観覧から離れていたことになるのだが、私にとってそれはきわめて希な、長い空白期間でもあった。

桜の花の乱舞に酔いしれる人々の群衆から遠ざかり、東博の門をくぐってしばし恰幅ある表慶館や大きなユリノキを眺めた後、ゆるりとした気分で本館の玄関の奥へ入った。そこから地下への階段を降りる。

地階は、飲み物の自販機が設置された簡易休憩室となっている(みどりのライオンという教育用スペースもあるが)。私はそこでまず喉を潤したかった。自販機で冷たい缶コーヒーのブラックを買って、それをゆっくりと味わった。壁に掲げられた東博以外のミュージアムの催し物ポスターを幾点か眺め、無機質なゆったりとした時間を過ごした。

東博では、翌週の11日から特別展『茶の湯』が始まる。これには相当な観覧客が押し寄せるだろう。今はまだ何も特別展は開かれていないから、観覧客はそれほどでもないのだろうと思った。これから始まるであろう嵐の前の静けさ。盛りの旬の喧噪から解放された、東博としては何か懐かしい様相の、静かなる束の間の空白。私はこれを味わうのが何よりも好きだ。ひんやりとしていた缶コーヒーが次第に温まり、そのぬくもりの中の香りの余波が一瞬、仄かなひとときを喜ばせた。

§

|

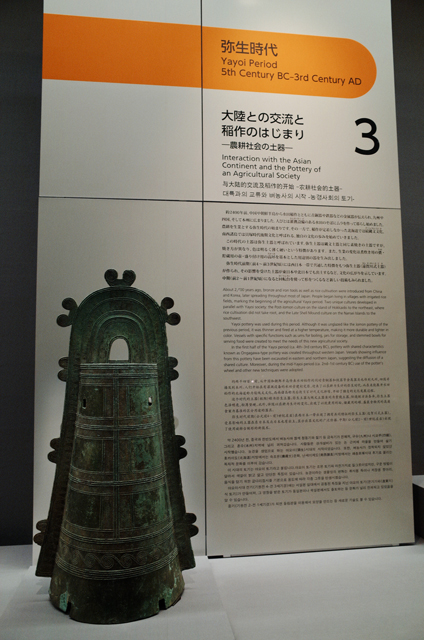

| 【展示パネルと銅鐸】 |

本館内の西側から通路を抜けると、平成館の東側に入場することができる。そこは普段でも特別展の喧噪から解放された静かな空間である。

考古展示室。日本列島の縄文・弥生時代から古墳時代後期、さらにはそれ以降の時代の遺物や重要文化財を展示してある。比較的人気のない地味なスペースなのだが、ここのひっそりとした感じが好きで、私はごくたまにここを訪れる。考古展示室にある古墳時代までの遺物は、同じ平成館の特別展はもとより、本館にある飛鳥時代以降の仏像や書画、絵巻物などの歴史的美術品や工芸品と比べると、遥かに訝しいものである。だから私はここで静かに、謎めいたものへの空想に浸ることができ、そこにあるすべてのものに想像を張り巡らせてみたくなるのだ。ここは言わば、古代悦楽の空間なのである。

この時代の遺物として、私は子供の頃から、「銅鐸」と「勾玉」に関心があった。その時分、小学館の児童書『考古学入門 大昔をさぐる』(たかしよいち著)を貪り読んでいて、同児童書シリーズの『化石入門』と共に考古学と古生物学の分野にとても興味があった。その頃、そうした興味から、貝塚跡が残っている畑へ赴き、友人らと“土器拾い”をしたこともあった。貝塚の中に埋もれていた土器を自分たちは実際に手にすることができたが、「銅鐸」や「勾玉」は本の中でしか見ることができない貴重なものだ。だからそれらの美しい造形的な関心度は、とても高かったのである。

――考古展示室に一歩、踏み入る。約2400年前に中国や朝鮮半島から青銅器や鉄器が伝わり、九州や四国、本州へと広まった――と記された、鮮やかな展示パネル。農耕が盛んになった弥生時代の象徴としてか、パネルのすぐ脇にはやや大きな、1メートルはあると思われる「銅鐸」が、ほぼ完全な形となって展示されていたりした。

この弥生時代、豊作を祈る祭りのために、青銅製の「銅鐸」や銅剣、銅鉾が使われたというようなことを、中学校の日本史で教わったはずだが、それは具体的にどのような祭りであったのだろうか――。

子供の頃テレビで見た、アフリカなどの先住民族が焚き火を囲み、その度肝を抜く化粧をした人々が、身体につけた装飾品をゆらゆらと揺らしながら焚き火を周回し、歌い踊り続けるといったドキュメンタリーの映像。ああいうものが日本列島の古代でもおこなわれていたのだろうか。豊作を祈る祭りとして、重々しい「銅鐸」を囲み、老若男女の人々が歌い踊り続ける――そんな空想に耽る。

それはとても楽しい空想に違いなかった。だが、そうした空想で浮かび上がってくる人々の思いというのは、今の現代人の、世知辛い痛苦の思いと何ら変わりないのではないかということを思った。現実味を帯びて感じられる、祈る行為というのは、生きづらさの切実な苦悩から派生する、人々の純真な意志に他ならないからだ。

|

| 【中央の大きな勾玉が「碧玉勾玉」】 |

一方で「勾玉」というのは、そういった祭りや儀式で人々が身につける、最も美しい姿を想像させる装飾品であろう。

私が考古展示室で見た「勾玉」は、京都の飯岡車塚古墳から出土した暗緑色の「碧玉勾玉」である。「碧玉」とは、不純物(酸化鉄など)を含んだ石英のことで、流紋岩や花崗岩から多く産出されるという。もともとの動物の歯牙の首飾りや耳飾りが転じて玉製品となったらしく、歯牙とは比較にならないほど造形的に美しい、その丸みを帯びた曲線の均衡は、実に高貴な雰囲気を漂わせている。「碧玉勾玉」の一体的な美の結晶は、当時の古代人の人々の心を打ったまま、まったく形として崩壊することなく千年を超え、その悠久なる幽玄を今も尚、彷徨い続けている。

§

――悦楽の時間が過ぎた。

私は東博を出て、また桜の花に酔い乱れる人々のところへ戻っていった。しかしながらあのひっそりとした空間に据え置かれ悠久の旅をし続ける「銅鐸」と「勾玉」の姿を、忘れることはなかった。そう、祭りの後の彼らも同じだったのではないか。人々の思いや祈りは、いつの時代も変わらない。弥生の古代人も、我々空疎な世界に生きる現代人も、内心の憂いや歓楽はみな同じはずである。

春の花に出会い、青空の下で道すがらこうしたことを考える時、私はこの先どこへ向かおうとしているのかを思う。「銅鐸」の鐘を鳴らし、「勾玉」を歯牙に置き換え、何から始まっていったのか、言わば、何から始めればよいのかを、己に訪う。私はそのたびに、ここにやってくる。

コメント