|

| 【銀座の資生堂ギャラリーにて】 |

蓮沼執太という人に対して、私自身、思い入れがここ数年濃密になってきている。敬愛する“若き音楽家”というリスペクトの範疇を飛び越え、彼のその多彩な活動は《芸術》という総体にまで及んでいることから、“1983年生まれ”の一回り下の年代、という意識がありながらも、崇拝する雲の上の人、なのである。しかも、同じ《今日》という時間に生き、地球のどこかで確実に寝起きし、様々な心境のうちに魂を揺さぶりつつ、《芸術》という総体に身を置いて活動し、Prophetたらんと日々、精進してさながら時を刻んでいる。そう、同じ世界を見わたしているのだ。

同じ世界に生きながら、これはもちろんのこと、人それぞれ見方や感じ方が違う。世の中に対してあどけない冷然とした態度をとる人もいれば、がっつりと正面から熱く、社会と政治に対峙する人もいる。蓮沼執太という人にとっては、その感性を、《芸術》の総体の一角の「音と音楽」のカテゴリーに収斂していくことが、最も得意なのであろう。

一方の私――という自己にとってもそれはまったく同様である。まことに恐縮ながら、銀座の資生堂ギャラリーという環境を伝って、リスペクトする蓮沼執太の創作の、ある一つの言わば《音の出るオブジェ》の装置に実際に足を踏み入れ、小さくひ弱な音を発して、それを自身の耳で聴き入れることができた悦びは、作者と演者によるバーチャルなジャム・セッションを完遂した充足感に近い。ここでは単に現代アートを眺めて鑑賞するのではなく、創作者による《触覚的な楽器》を借用し、それを用いて(そこに踏み入れて)音を奏でることができたのだから、このインスタレーションの目論む深みに感動せざるを得なかったのだ。資料に提示してあった彼、蓮沼執太の言葉を一部引用しておく。

《音は生まれたら消えていきます。音楽と呼ばれるすべての行為は、この消えていく音を聴き出そうとする、人間の欲求なのかもしれません。音楽は僕たちの生活の中から生まれていて、個人から出発して、個人へ戻ってきます。(一部省略)さて、この展覧会『 ~ ing』に存在する時間と空間はあなたのものです。その都度に変化していく状況は、言葉で形容できない「モヤっ」としたものでしょう。たくさんの「モヤっ」を発見していくきっかけがありますように》

|

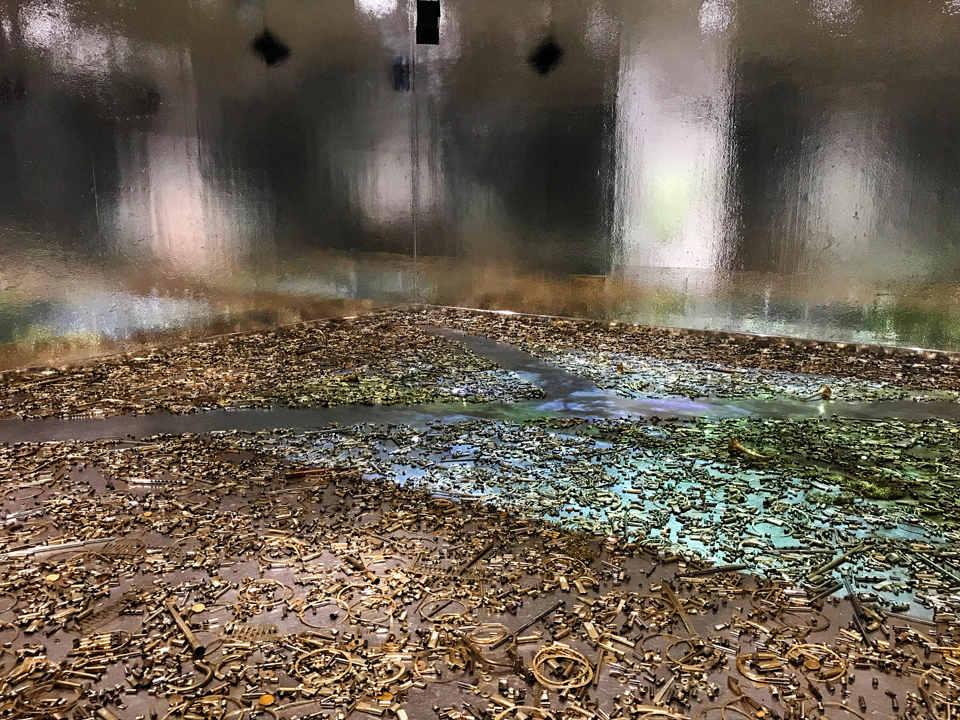

| 【「Thing~Being」の空間】 |

この金属物の上を、静かに踏み歩く――すると、音が出る。音が出る以上、この空間は《楽器》なのである。サウンドの部類としては、金属と金属とによる摩擦音である。こうして物理的に、ランダムに、不可抗力的に、踏んだ瞬間にガチャガチャと音が出る。

「Thing~Being」の空間では、そうした環境音「Ginza Vibration」も投射されているのだから、言わば擬似ストリート・ミュージシャン的立場で、私はそれを踏んで音を奏でたことになる(ただし何度も言うように、その時は観客不在)。

《楽器》というものはつまり、同じ理屈で、「人の存在が音化する」モノ=道具なのである。それももっと音楽的に特化した形態、あるいは人に好かれやすくするための特権的な美的雰囲気を持ち合わせたものが、従来の《楽器》のベクトル(コンセプト)であり、ピアノであれギターであれ、音の高低や長短、強弱などを自在に変えることができる道具=装置である。人の存在によってはじめて音化する原理においては、金属物を踏んでその擦れた音が出るのと、なんら変わりないところの、《現象》の問題である。蓮沼執太の創作するオブジェ=《楽器》は、従来のベクトル(コンセプト)から大きく外れたところに位置している。

言うなれば、こうした人間と人間以外のものとの相互関係を、いったん分かり易く分解してみたり、確認し合える環境に創作したり、また実際にそれを実験的に楽しむことができるのが、『蓮沼執太: ~ ing』の堅固な強みであり特徴であろうか。

彼がこれまで携わってきた数々のフィールドワークや作品をあらためて再考し、再構成して提示することによって、現代という世界のなんたるかを自己の知覚からヴィヴィッドに鳥瞰してみることが可能、ととらえる。この趣向は、その切実な過程において、「私」というこちら側のもう一つ別の人格の存在が、主体者の創作した装置に入り込み、その《楽器》の音を発して奏でるという行為に直結した。人間と人間以外、またそこに別の人間が入り込む余地があり、彼の創作活動を通じて、相互のフィールドワークのかたちが無限に広がっていくことを想像できる。この相互関係の煩雑とした混じり合いも、蓮沼執太とその周縁のドラマチックなスタイルと言ってもいいだろう。

体験すべきことはまだまだこの先にある。そういう期待感が、蓮沼執太の面白さである。そう、楽しみは常に取っておくのが、ベターだ。

コメント