|

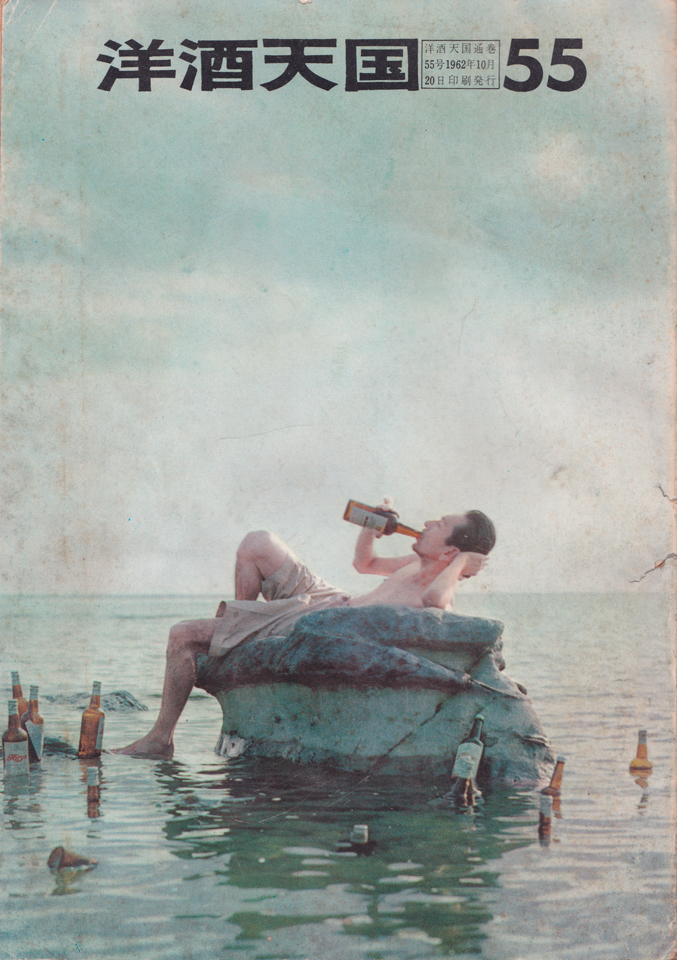

| 【壽屋PR誌『洋酒天国』第55号】 |

このところ好んで開高健氏のルポルタージュやらエッセイに読み耽っている。大阪時代の話が、めっぽうギトギトしている感じがして、読んでいるこちらも思わず汗を掻く。そのせいか、大人向けの渇いた感じの読み物の、ヨーテンが恋しくなる。ヨーテンとは、『洋酒天国』のことである。毎晩ウイスキーのオン・ザ・ロックでトリスやらニッカを飲んでいる。夏は冷たいビールじゃないんですか、と訊かれても、ふんと息を荒げてしまう。ビールは嫌いじゃないが、どうも今年の夏はウイスキーなのだ。ニッカと言えば、シングルモルトの“宮城峡”は飲んだことがあるが、“余市”はないな…。それより、“山崎”も“白州”もしばらくご無沙汰しているではないか…。独りウイスキー談義に花を咲かせ、心地良い酔いがまわってくる。酔いすぎてもダメ。

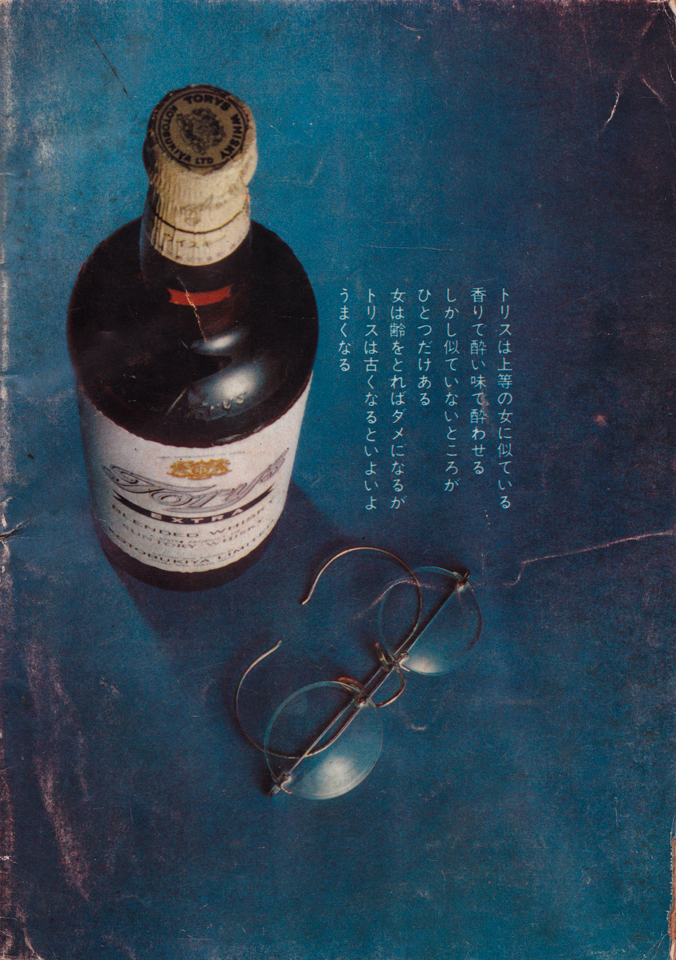

何気なく拾って手に取ったヨーテンの裏表紙の広告が、トリスのエクストラだ。そう、私は今、トリスに何故か夢中になっている。恋をしている。角瓶ですら寄せ付けていない。《…女は齢をとればダメになるが トリスは古くなるといよいよ うまくなる》。女を馬鹿にしてみたら、実のところ女に頭が上がらぬ自分に気づき無口となる。そんなダメ男の独りよがりの酒も、黙って見過ごしてくれるトリス。だから私はウイスキー党なのだ。

§

|

| 【第55号裏表紙の広告はトリス】 |

はい、お待ち遠様、壽屋(現サントリー)のPR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第55号は、昭和37年10月発行。昭和37年(1962年)と言えば、吉永小百合と橋幸夫の「いつでも夢を」やジェリー藤尾が歌う「遠くへ行きたい」が大ヒット。「遠くへ行きたい」は永六輔作詞、中村八大作曲。ということはこの頃、NHKの夜の生番組「夢であいましょう」が大人気だったということ。オリンピック景気に沸いたこの年の10月、当時19歳だったプロボクサーのファイティング原田が、世界フライ級のタイトルマッチでタイの選手ポーン・キングピッチを破り、世界王者になって時の人に――。テレビ時代の黄金期でもあった昭和37年である。

ところで、この年に発売されたライオン歯磨(現・ライオン株式会社)の「バイタリス」という男性用整髪料をご存じの方はいるだろうか。私自身は一度も使ったことはない。が、当時のポマードのようなベタベタやテカリがない新しいタイプの整髪料だったそうで、実は私の父が生前、愛用していた整髪料でもあった。今でも販売されている。

子供の頃、洗面台の上を眺めると、「バイタリス」がいつも置いてあった。まだ若かった父がおしゃれ好きでよく使っていたのだけれど、「バイタリス」って、油でテカって髪が固まる整髪料――と私は勝手に勘違いしていたのだ。思い出してみると、そういえば父の髪は一度もテカったことがない。まったくの誤解だったのだ。ついこの前まで、洗面台の上に「バイタリス」が置いてあった。亡くなってから処分してしまったけれど、父の愛用品であったことは忘れないのである。

第55号の表紙は、なにやらちょっと風変わり。海でタワシのような形の岩に寝そべって、トリスを飲んでいるお気楽な男。周りには無数のトリスの瓶が、ぷかぷかと海に浮かんでいる。どうやらこの方、詩人の田村隆一氏だそうである。

編集後記によると、この時“行方不明”になった田村氏が、南海の無人島に漂流しているのを発見――トリスを飲んでいたので新しいエクストラをあげた――というのがモチーフらしい。これは事実なのかデタラメなのか、田村氏の遍歴をネットで調べてみてもよく分からなかった。以前、当ブログ「『洋酒天国』とアメリカ現代文学」の中でちらりと紹介したロアルド・ダールの「味」という短篇小説の訳者が田村氏であり、その稿で紹介したシャーウッド・アンダースンは、開高氏のお気に入りの作家である。つまりどういうことかというと、第55号は短篇小説特集なのである。お色気無し。ヘミングウェイ、ダール、サキ、フォークナー、チェーホフ、モーパッサンといった海外作家の翻訳物の短篇小説でほとんどのページが埋め尽くされている。ちなみに、ダールの「南から来た男」(“Man From The South”)は田村氏の訳で収録されている。

§

|

| 【ヘミングウェイの短篇「殺人者」】 |

私は第55号の巻頭、ヘミングウェイ「殺人者」(“The Killers”、大久保康雄訳)を読んでみた。「殺し屋」「殺人者たち」という邦題でも知られているが、私はまだ、ヘミングウェイの初心な素人である。いつだったか彼の回想録集となっている新潮文庫の『移動祝祭日』を買ったが、まだ手を付けていない。ヘミングウェイの本は他にも、自室の書棚のどこかに眠っているかも知れない。

先述した「『洋酒天国』とアメリカ現代文学」を書いた後、つまり3年前の夏、開高氏のお気に入りの作家シャーウッド・アンダースンの『ワインズバーグ・オハイオ』の文庫本を買ったのだけれど、あまりに本の状態がひどく、カビの生えているようなのを買ってしまったので、嫌になって処分してしまった。開高氏は昭和30年に「アンダスン『冒険』についてのノート」というエッセイを書いており、彼はアンダースンの作風について、こう述べている。

《たいていの彼の作品はストーリーの或る一点であざやかな展開を持ち、それまで薄明でネガティヴであった登場人物や主人公たちの内的な経過や行動の動機、因子のメカニズムなどが、とつぜんいっさいが理解され、動かし難いイメージとして定着される。抑鬱された人間のはげしい潜在力を何らかの行動の形で提示することにアンダスンは非凡な手腕を持ち、ぼくたちは、いわゆるヘミングウェイ・スタイル、あるいはハードボイルドの手法の最初の徴候と成功を彼に見るのである》

(開高健「アンダスン『冒険』についてのノート」より引用)

|

| 【しばしこんなお気楽な漫画も。富永一朗「蛸島旅情」】 |

また開高氏はアンダースンについて、ロスト・ジェネレーションのヘミングウェイやコールドウェル、フォークナーなどに与えた影響は巨大だとし、ほとんどダメ押しとばかりにアンダースンとヘミングウェイにおける現代文学の系譜と関係性を語っている。それは結局、開高氏自身の文体の解剖録でもある。

私はこの時代すなわち1920年代のパリやニューヨークでの芸術家たちの花盛りな作品が好きであり、その時代にうごめく彼らの、生きものとしての果実にたいへん好奇心を抱いて已まない。

ヘミングウェイの「殺人者」は、導入部が非常に面白く、シカゴの街のとある食堂に入ってきた二人の殺し屋の男達の、主人とのぶっきらぼうな会話、それも料理のメニューに関する会話――サンドイッチなら何でもできます、ハム・エッグス、ベーコン・エッグス、レヴァー・ベーコン、ステーキ…という主人に対し、ディナーのメニューを思わず注文する男に、ハム・エッグスならできますよ、ベーコン・エッグス、レヴァー・ベーコンと繰り返す主人。渋々ハム・エッグスを注文する男――がその場の雰囲気(シカゴの街を含めた)をいっそう香り立たせ、読む側の想像をいっそうふくよかにさせてくれる。これも20年代に書かれた作品である。

§

|

| 【吉行淳之介、開高健、大江健三郎による座談会記事】 |

この号では後半、「《座談会》短篇小説ベスト10」なる見出しで、吉行淳之介と開高健、それから大江健三郎の3人の作家が、主に20世紀の短篇小説論を展開し、それぞれの作品にケチをつけたり褒めちぎったりして幾分真面目に座談している。ここではなんとなく大江氏の発言が、吉行氏と開高氏の反撃に遭い、冷たくあしらわれている感がなくもない。ベスト10の短篇小説を選びきった後の会話の中、次点の作品をあれこれ議論して吉行氏が開高氏に「バルザックは?」と訊いたところ、開高氏が「ないなぁ」と思わず漏らしたのは愉快。逆に開高氏は吉行氏がトーマス・マンを好んでいることに驚いた様子で、この短篇小説談義というのは、巷でも流行らせると面白いかも知れぬと思った。

普段の、ときめくような“ヨーテン”という趣からすると、彼らが選んで掲載した短篇小説は、少々、酒宴の肴には硬派すぎる。戦後70年を経て世相あるいは時代の雰囲気そのものが、硬派を毛嫌いし、軟派な話題に傾倒してしまっているのに気づかされる。かつては硬派な読み物が好まれていた、ということなのかどうか。

どこか今は、ハードボイルド小説を読むような時代ではない、という気分から、個人的にはコールドウェルやフォークナー、モーパッサンが遠い存在となっている。ただし、こうしてヨーテンで取り上げられて読む機会があると、開高氏の好みに肖って、次第にヘミングウェイなどに心酔するのではないかという予兆もある。自己の内省からも、ということを暗に仄めかして。文学は深し。短篇小説は深し――。

コメント