〈一〉からの続き。

当時(1994年頃)のMacintoshのメディア系アプリであるQuickTime 2.0について、ほんの少し触れておく。ヴァージョン2.0では、データの読み込み速度が向上、“320×240ドット 30fps”の動画をCD-ROMから読み込んで再生できる。SMPTEサポート、MPEGやMIDIをサポートするようになり、GM対応のソフトウェア・シンセサイザー機能も内蔵していた。当時の動画コーデックは、シネパックである。

あの頃のミュージック・コンテンポラリーの象徴は、坂本龍一であり、山下達郎であり、細野晴臣であり、少し後のSwing Slow(細野とコシミハルのユニット)であり、MONDO GROSSO(モンド・グロッソ、大沢伸一)であり、そして竹村延和のスピリチュアル・ヴァイブスである。むろんこれは私の独断の見解である。しかし、コンピューターによる新しいメディアの台頭と相まって、彼らアーティストの活躍が大きくそれに突き動かされていったことだけは事実であり、故に、ニヒルな90年代の象徴なのである。これは90年代のシーンの最前線を構築した、ミュージック・コンテンポラリーのイメージ・アーティストとして、押さえておかなければならない。

§

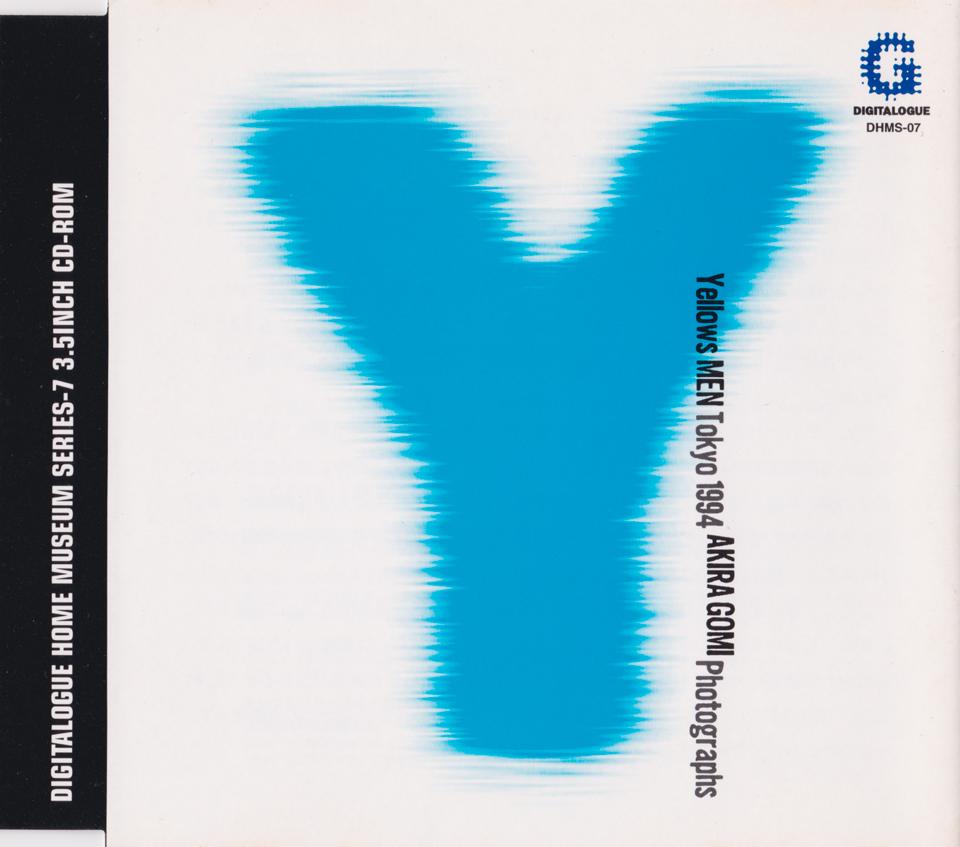

話を本筋に戻す。五味彬氏のCD-ROM写真集『Yellows MEN Tokyo 1994 AKIRA GOMI Photographs』のこと。

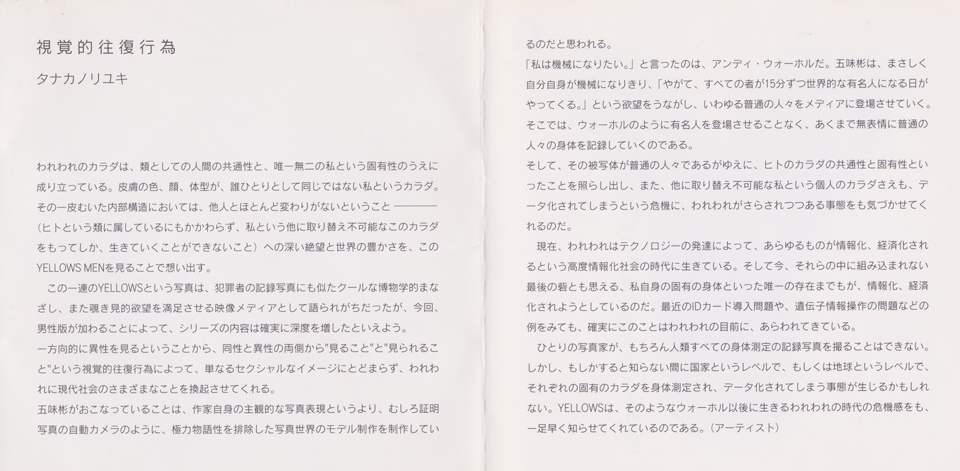

ジャケット紙の裏側には、テクストが掲載されていた。ちなみに書籍版では、京都大学理学部助教授・理学博士・片山一道氏の論説「裸のメッセージ―男性ヌード写真によせて」が掲載されていたが、CD-ROM版の方は、まったく別のテクストとなっており、マルチ・メディア系のアート・ディレクターであるタナカノリユキ氏の「視覚的往復行為」という論説。その文章の量は、わずか二つ折り2ページ分である。書き出しはこうだ。

《われわれのカラダは、類としての人間の共通性と、唯一無二の私という固有性のうえに成り立っている。皮膚の色、顔、体型が、誰ひとりとして同じではない私というカラダ。その一皮むいた内部構造においては、他人とほとんど変わりがないということ――(ヒトという類に属しているにもかかわらず、私という他に取り替え不可能なこのカラダをもってしか、生きていくことができないこと)への深い絶望と世界の豊かさを、このYELLOWS MENを見ることで想い出す》

(CD-ROM『Yellows MEN Tokyo 1994 AKIRA GOMI Photographs』タナカノリユキ著「視覚的往復行為」より引用)

これを読んで、私が子供の頃を思い出すのは、ウルトラマンや仮面ライダーといった変身ヒーロー、またはブルース・リーやジャッキー・チェンといった映画のアクション・スターの、卓越した肉体と外連味のないアクションやポーズに憧れたことである。悪い怪獣や悪い奴を懲らしめてくれるあの強靱な彼らのボディ(=器)に、もし自分の魂を挿げ替えることができたら、どんなに愉快で楽しいであろうか――と。

子供のうちは、その目で「見るもの・見えるもの」すべてに憧れていた。生まれてから、まだこの地球上の空気を吸い始めて10年も経ていない、新鮮なる自己の居住空間とその周辺に見える外界とが、愛おしく輝いていた。

自分が見通せるすべての「見える対象」に関心を持ち、あるいは好奇心を抱き、憧れる。とくに、お店で売られている真新しいオモチャが、本当に美しく輝いているように見えたのだ。まるでそれらが、この世界のてっぺんに君臨しているかのようで、自らがひれ伏す存在であると錯覚を起こし、心底自分のものにしたいと身も心もよじらせた。時には泣きながら、親に所有を欲したものだった。

だが大概、それはどうにもならないこと――という《虚無感》にも駆られた。同様にして、テレビの中のヒーローや映画スターのボディ(及びその身体能力)に憧れたわけだけれど、自分のものにしたい、という所有欲の凄まじさが、私の幼年時代の根底にあり、それは常に《虚無感》と連動していた。《虚無感》の裏側をひっくり返せば、それはつまり、鏡に映った恐るべき自分の姿である。

§

ところで、タナカ氏が述べる先の文の、《深い絶望と世界の豊かさを、このYELLOWS MENを見ることで想い出す》の「想い出す」とは、思うに、物心が付く頃のことではなかったか。

子供の頃はヒーローの強靱なボディに憧れたものの、成長期の頃にもなると、さて自分らの、それとはだいぶ劣るであろうはずの、言わば「凡庸なる自己の肉体」の形とは、いったいどのようなものであろうか――ということに関心が移った。

もっと素朴な疑問として、「私」という肉体と、友達のあの子の肉体とは、どこがどう違ってどこが同じなのだろうか、という関心である。それは、テレビや映画で「見えていた」ものとは違う世界の、もっと身近な環境での、「見えづらい対象」に対する新たなる身体的好奇心であった。

「見えづらい対象」には、自他の「性」も含まれていた。子供にとって「性」の本質とは、ずばり外性器の違いそのものを指していたからだ。心の「性」は、どうしてもまだ無頓着なままだ。しかし、いずれにしても、成長期における自己の「変化していく肉体」と「性」の領分は、常に「見えづらい対象」であり続けた。

それまでは男子も女子も、同じ教室で着替え、パンツ一丁の裸で同等に“身体測定”をおこなっていたのに、ある日突然、男子と女子とが別室に分けられ、それなりの配慮をともなってそれがおこなわれるようになった。成長期に差し掛かった肉体は、「性」の領分として既にプライバシーの中心的存在となっていた。そうしてよりいっそう、肉体は秘密化し、「見えづらい対象」となっていった。

|

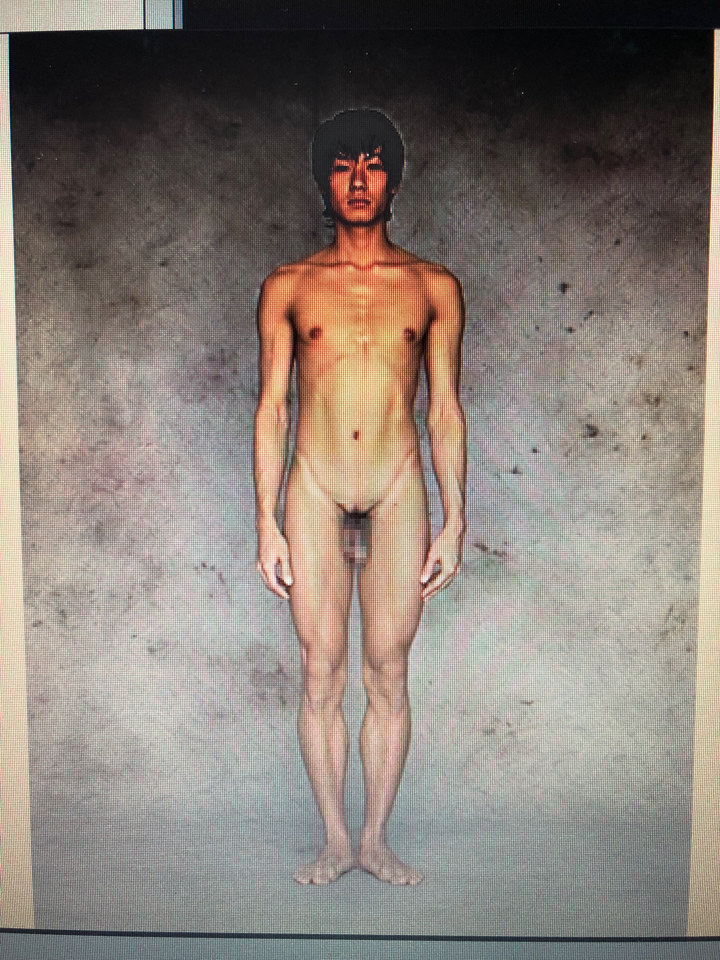

| 【秀和円奴さんの顔。CD-ROM版はなんとカラー画像だった】 |

秘密化して「見えづらい対象」となった肉体は、それ以降、常に「暴かれる危険」と「暴きたい欲望」とによるせめぎ合いの対象となる。成長期のおける肉体は、既に憧れの対象とはなり得ないのである。誰しも(他の友達も)同じ類の肉体であることは理解していながらも、「変化していく肉体」のディテールが、はっきりとした「見える対象」ではなくなり、あくまでプライバシーで守られた「見えづらい対象」のままであることを悟る。

したがって、卓越したボディそのものが憧れの対象となっていた、子供の頃とはだいぶ心理的に違う、別の《虚無感》に囚われるのである。肉体はもはや、憧れの対象ではない――自分のカラダは、取り替えられない自分のカラダのままなのだ――。そのことに絶望し、この絶望を抱えた人間が、世界に何十億と生存しているかということに気づく。まったくもって人間の世界とは、絶望の世界観に満ちたものなのであった。

貧弱なる肉体と、それに結束した生殖器(ちなみにこれを明治の頃、“造化機”と呼んだ)の使い道は、もはや悪い怪獣を倒すことでもなく、また悪い奴を懲らしめることでもないことを知った。自らの生存と、まったく別の個を生み出す「繁殖」の力。唯一、自己の存在意義となり得るであろう、人との出逢いによってもたらせる「性愛の快楽」の仕業(=性交)の可能性が残されている。

90年代の日本――。日本人の若い男女の肉体を標本化して、「見えづらい対象」であったものを“見える化”した画期的な試み。その肉体の単なる鑑賞といった身体美の是非を問うものではなく、もっと不可避な領域へ――すなわち「生殖の機能を持つ身体」へのあらたまった関心、あるいはその憧れの再燃。言い換えると、「暴かれる危険」と「暴きたい欲望」のヴォルテージである。それが“YELLOWS”シリーズであり、とくに男性版においては、それが「生殖の機能を持つ身体」として、中核的な観念となって想起されたのではなかったか。さらに言えば、このCD-ROM版は書籍版のモノクロームとは違う、カラー写真なのである。したがって、作者の意図とその鑑賞者の眼差しの印象は、随分と異なったはずだ。

“YELLOWS MEN”の試みというのは、それまであまりメディアにさらけ出される機会がなかった男性の肉体を(あくまで恣意的に)比較検証できるようにしたのが白眉であったし、若い頃に経験した、「凡庸なる自己の肉体」に対する絶望の心が再び炙り出されることでもあった。それは同性からすれば少々憂鬱な、精神的な痛苦がじわりと感じられるのだけれど、単なる“ヘアヌード”を直視するといった知見を超え、「生殖の機能を持つ身体」への関心が、このCD-ROM版を鑑賞することによって、より顕著に湧き立つであろうことは、確かな心理だと言っていい。

§

|

| 【秀和円奴さんの全身ショット】 |

タナカ氏の「視覚的往復行為」ではもう一つ、新たな脅威としての“メディア論争”を投げかけている。

《一方向的に異性を見るということから、同性と異性の両側から“見ること”と“見られること”という視覚的往復行為によって、単なるセクシャルなイメージにとどまらず、われわれに現代社会のさまざまなことを喚起させてくれる》

(CD-ROM『Yellows MEN Tokyo 1994 AKIRA GOMI Photographs』タナカノリユキ著「視覚的往復行為」より引用)

このことについては、先に私が述べたように、「見えづらい対象」(ここでは男性の全裸)がさらけ出され、それを見る異性が、その「生殖の機能を持つ身体」へ強く関心を抱くといった、一つの観念の通過点あるいは思春期の頃の関心の再燃と成り得ていることの示唆である。“YELLOWS MEN”のCD-ROMというインタラクティヴなメディアにおいては、紙の本という形態で写真集を眺める(それをぱらぱらと無意識にめくることもできる)とは決定的に違い、“見ること”の目的が何より主意にあって、その見たい写真を自分の手(マウスやパッド)で選択(キーを押し、インデックスからそれらを抽出して選択)といった操作が必要になってくる。

五味氏はただここに写真を並べて、その構図やらセンスやら身体美を見せようとしたのではなく、多数のヒトのカラダを標本化し、見る側の欲望=「暴きたい欲望」を掻き立てる、言わば“覗きの主犯者”に、その好きな個人の写真を「選ぶ見る」自由と選択権を与えた仕組みを、コンピューター上に構築したわけである。それがCD-ROMのインタラクティヴな世界の中で、一つの作品として成立しているのだった。

ここにおいて、「身体測定の記録写真」として招集された(リスト化された)複数のヒトたちは、自分の裸のすべてがメディアを通じて他者に“見られてしまうこと”=「暴かれる危険」に同意し、撮影に臨んだと思われる。それに反してタナカ氏は、先々の将来の不穏な予見も、ちらつかせてみせる。

《その被写体が普通の人々であるがゆえに、人のカラダの共通性と固有性といったことを照らし出し、また、他に取り替え不可能な私という個人のカラダさえも、データ化されてしまうという危機に、われわれがさらされつつある事態をも気づかせてくれるのだ》

(CD-ROM『Yellows MEN Tokyo 1994 AKIRA GOMI Photographs』タナカノリユキ著「視覚的往復行為」より引用)

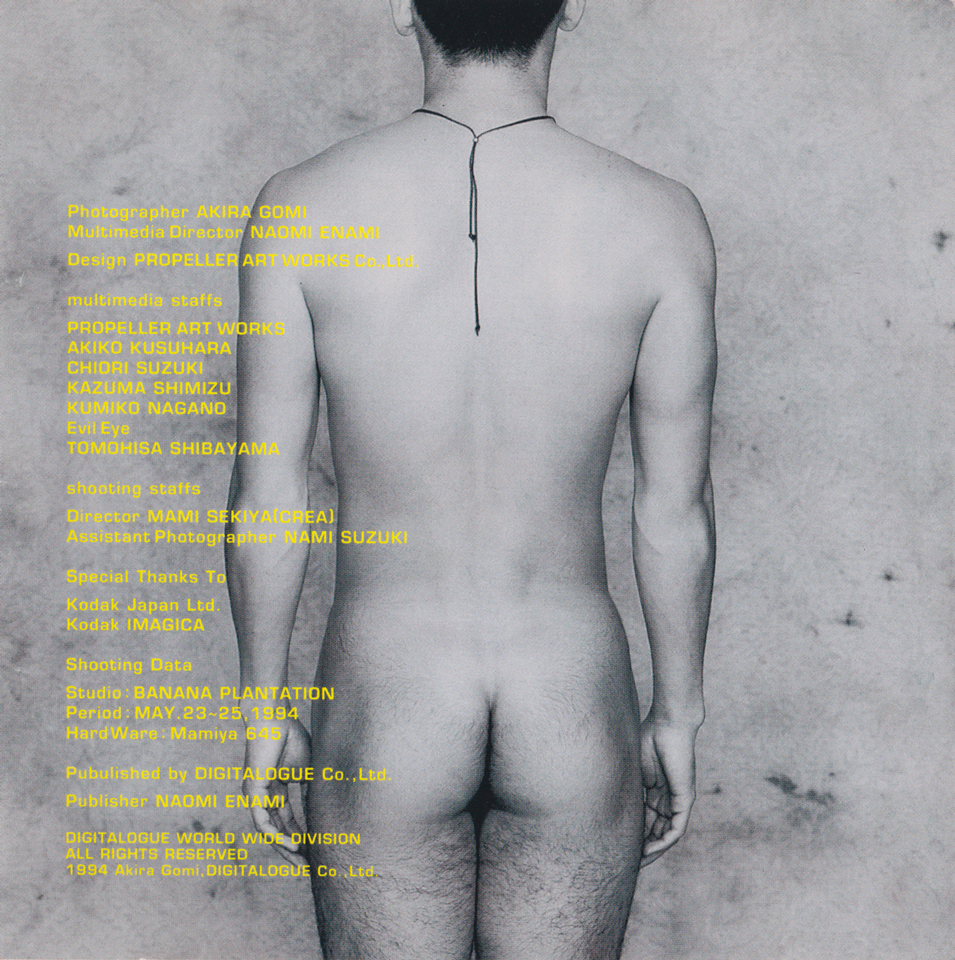

|

| 【“Yellows MEN”CD-ROMジャケットの裏】 |

もし、「身体測定の記録写真」といったプライバシーの濃い情報が、同意内容も使用目的も不明なまま、知らぬうちにデジタル・データとして軽易に扱われ、世界中に張り巡らされた通信網に配信され、さらけ出されたりしたら、いったいどうなるであろうか。自分という固有のカラダが“身体測定”され、そのデータが流出した際の被害は、人的影響を深刻なものとするのではないのだろうか――。

そのことを、1994年というまだそれが巨像に膨らむ以前の、オンライン型コンピューター・メディアの台頭を背景に、タナカ氏は予見していた。見事にそれは的中し、今まさに我々がオンラインのSNSを通じて不穏に感じている渦中の、「危険な時代」を言い当てている。

25年前のタナカ氏の予見は、不幸にもまったくその通りに今、現実と化して、個人情報の流出といった危機感と喘ぎながら、我々は日々生活していると言っても過言ではない。これもまたコンピューター・メディアの過渡期を指し、未成熟な高度情報化社会に依存している途上での、不可避な現実とだけ述べれば済む話であろうか。

§

そこに佇立している彼らの眼差しは、鑑賞者である「私」という人間に向いて訴えかけ、ひどく無残な――そうは言ってもまだまだ若々しい頃の――その「凡庸なる自己の肉体」が、別の器のカラダに挿げ替えられないことの悲しみに覆い尽くされ、なにやらその心の影の重々しさが伝わってくるようでもある。肉体とは、果たして魂の器だと言い切れるものであろうか。あるいは別の解釈によって、肉体そのものが魂であると、再認識してとらえなければならないのであろうか。

いま私が眺めている“Yellows MEN”の26人の男性ヌードは、何故に佇立しているのか。それは痛々しくもあり、健気でもあり、強い自己主張でもあり、逆に本当は見せたくない肉体としての“シミや傷”といった暗部のディテールも秘められていて、愛おしい。総体的には、不様なものなのである。かつて昭和の時代ではそれを、“男らしさ”と称した。もはや現代では、この言葉は斜陽で、意味をもたない。

異性の鑑賞者は果たしてそう感じないものであるのか否か、私には分からないのだけれど、しかしながら、そのうちの肉体の美とは、実に敬虔な、一瞬の煌めきでもあるのだ。“YELLOWS”シリーズは、その趣旨の特性によってなるべくそれを排斥しようと懸命であった。が、それでも尚、ヒトの肉体の美というものが、一瞬の刹那の中に存在し、全体を指揮監督した撮影者すらも排除できない「美の一点の存在」が確認できることを、鑑賞者はおそらく悟るに違いない。

CD-ROM『Yellows MEN Tokyo 1994 AKIRA GOMI Photographs』は、このように既に存在として消えかけた、幻のレア・アイテムである。

24年間、ディスクの中に閉じ込められていた彼らの“カラダのデータ”は、思いがけずその美という煌めきを盲目的に再生し、考古学的な色彩を放ってくれた。今となっては彼らの肉体の発覚(発見)こそが、幻想であり夢であり、過去の残影であったとも言える。さて、この“YELLOWS”シリーズの記録メディアは、いったいどこまでLegacyであり続けるのであろうか。

次回『YELLOWS 3.0 China』はこちら。

コメント