|

| 【小学館の学年別学習雑誌『小学二年生』1980年9月号】 |

団塊ジュニアの世代にとって、少年少女だった80年代前半は、様々な意味合いで特別な思いに駆られる時代であったと思われる。LSIゲームの普及、自前でプログラミングが可能なパーソナル・コンピュータが大流行し、子どもたちの遊びのスタイルが劇的に変化した時代。“子どもは外で遊べ”――という大人からの強い要求との衝突、及びその葛藤が、その頃の子どもたちの悩みの種となっていたはずだ。

まず何より、子どもの数が多かった。

ということで言うなれば、確かに、日常的につるんで仲良しになる仲間も多かったのだ。Wikipediaの記述によると、団塊ジュニアは、1971年から1974年までに生まれた世代を指し、73年生まれが210万人と最多であり、それ以前の“団塊の世代”の1949年生まれの270万人よりは、少し少ないとあった。

§

|

| 【小学校低学年の頃、よく買いに来ていた雑貨店「A商店」の店舗跡】 |

今の若い人達に、その頃子どもだった団塊ジュニアの、学校と家庭における日常的な情景を想像してもらうことは、決して容易いことではないのかも知れない。

現代のように、手持ちの通信端末で無言でSNSに明け暮れることもなく、自転車を乗りまわした子どもたちが町中の至る所に溢れ、賑やかに声を上げてはしゃぎ、ほとんど空き地のような場所で好きなように遊び、立ち入り禁止の場所を見つけると、むしろ喜んで入り込んで探検を試みた。

見つけてくるものと言えば、壊れたラジカセであったり、ヌードの艶めかしいカレンダーであったり、エロ本であったり、束になって棄てられていた聖書であったり。あるいはそうでないとしても、地域に点々と存在していた小さなショップ(雑貨商)に入り浸り、ちょっとしたお菓子を買い食いしながら、子ども同士のコミュニケーションを楽しんでいたのが日課であったし、それ以外の楽しみがあるわけがなかった。

テレビの中の王様は野球にプロレスにドリフの全員集合。高木ブーがいかりや長介にビンタされてゲラゲラ笑っていた頃。はて、女の子はどうだったのだろう。どんなテレビを楽しんで見ていたのだろうか。ともかく、テレビの中はテレビの中。自分達は自分達。そういう常識で外で遊び回っていたのが常であったし、今の時代と大きく異なるのは、その頃の子どもたちには、大人がまったく介在しない子どもだけの秘密の時間が毎日あった、ということである。

団塊ジュニアにおける、子どもたちが仲間と落ち合うための唯一の通信手段。それは、自宅にある固定電話の、いわゆるダイヤル式の“黒電話”であった。

と、ここまで書いて、それを否定しよう。そうではないのだった。「○○ちゃん、あーそーぼー」と玄関の前で友達に叫ばれて、既に家にやって来ていたことの方が――多かったのである。

〈えー!? 今日は△△くんと遊ぶ約束なんかしていなかったのに…〉。ちょっと腰が重くて立ち上がれない。これってけっこう、心理的には苦痛であったのだ。少なくとも私はその時分そうであった。放課後、家に帰ってやろうと予定を立てていた雑事が、急にできなくなって、友達との“遊びモード”に気持ちを切り替えていくのには、少々のストレスを感じたものである。

〈おいおい、△△くん。いきなり来るんじゃなくて、前もってさ、デンワくらいしてよぉ…〉と思う。しかし、今にして思えば、それくらいに子ども同士の関係密度が濃く、場合によってはいとも簡単に仲間が集結したりして、仮面ライダーごっこのような集団的自転車乗りまわし&河川敷に場所を移動してショッカーと格闘シーン…などができた。子どもが町の周縁にウジャウジャと居るという、騒然とした雰囲気というのは、今の若い人にはなかなか想像できない世界であろう。団塊ジュニアはそうした遊びへの展開を、日々の“ワークフロー”と位置づけてそつなくこなしていた――ように思われる。

§

|

| 【「ウルトラマン80力くらべ」のカラーページ】 |

1年ほど前、その頃よく遊んでいた小学校区域内の“懐かしい場所”に私は赴いた。なんだかひどく感傷的になって、そうした“懐かしい場所”に赴いてみたくなったのだ。

そこは昔、日用品やパン類、お菓子、ジュース、ちょっとしたオモチャ、雑誌などを売っていたA商店があった所であった。店の外観は当時のままで、シャッターが閉まっていた。もう何十年も前に主人が居なくなり、“閉店”となった跡地である。もしかするとあのシャッターの内側には、あの当時のお菓子の箱やオモチャの残り物があったりするのだろうか。

そのA商店のシャッターをじっと眺めていると、当時私がここに来た時の様子が、にわかに甦ってくるのだが、店先にはかつて、“10円ゲーム機”が設置されていて、よくここで仲間が集まり飲み食いしながら、その“10円ゲーム機”でひたすら遊んだことが思い出される。

しかし後々、近所のスーパーマーケットの屋外にアーケード・ゲーム機の「ドンキーコング」が設置され、その人気が高まり、旧時代の“10円ゲーム機”の人気は相対的に著しく衰退するのだけれど、それでもA商店には放課後、常に何人かの子どもたちがたむろしていたし、子どもたちにとっては代えがたい憩いの場所であった。

ところで、そのこととは別に、私にとって“発売日当日に新刊の雑誌を買う”という新しい趣味は、もはやアーケード・ゲーム機に夢中になるよりも刺戟的で、高い価値があるのではないかとさえ思われた。それは芽生えたばかりの、ある種の優越感であって、小学校低学年というと、自分で雑誌を買ってその読書の営みの快楽を初めて覚えた頃である。A商店でも売られていた、小学館の学年別学習雑誌を買うというのが、私のその頃の刺戟的な快楽なのであった。

毎号――買っていたわけではない。

が、低学年のうちは、小学館の『小学○年生』は本当によく買っていたし、よく読んでいた。

今、手元にあるのは、その頃の『小学二年生』である。たいへん懐かしい雑誌である。本の厚さは約15mmで、意外にもそれなりにどっしりとしている。いま手に取ってみても、大人びた重厚感があるのだ。

それは、1980年の9月号、“夏休み特大号”であった。この本を最近、オークション・サイトで入手した。1980年(昭和55年)の『小学二年生』と言えば、まさに1972年生まれの当時8歳であった私とドンピシャなのであり、おそらく当時はこの号を、私は家で読み耽っていたに違いないのである。

§

|

| 【「ドラえもん」と「ウルトラマン80」のパラパラコミック?】 |

中身のマンガも、たいへん懐かしい――。室山まゆみの「あさりちゃん」なんていうのはもう、すっかり忘れてしまっていたマンガであったが、ゆるりと思い出した次第である。そう、団塊ジュニアにとって「あさりちゃん」は、マイナーどころではないメジャー級のマンガだったのだ。調べてみるとこの「あさりちゃん」、なんと、2014年までこの雑誌に連載されていたらしいのだ。マイナーなわけがない。

さらに、この小学館の学年別学習雑誌における藤子不二雄の「ドラえもん」の存在感などというものは、それこそケタ違いなものであった。あの頃、この雑誌で「ドラえもん」のなんたるかを徹底的に擦り込まれ、のび太がダメ男でドラえもんがそれを甘やかし、ジャイアンはまだ愛嬌があるが、スネ夫は絶対に友達にしたくないことや、たびたびしずかちゃんが裸になることの気配感など、この本とそうした物語とが、どこか見えない空気のようなもので一心同体であったことを振り返ってみると、とても懐かしい気がする。何はともあれ、「ドラえもん」なくして小学館の学年別学習雑誌は、絶対にあり得ないものであった。

「ウルトラマン80」は特異な存在だ。

あの頃ちょうど、テレビ放映していたのだなと思い出す(主演は長谷川初範、中山仁、石田えり。1980年4月2日から翌年3月25日までの全50話放映。毎週水曜夜7時からの30分枠)。だから80なのだ。ただし私は、当時、剣道の少年団に所属していて、毎週水曜のこの時間帯はほとんど観ることができなかった。ビデオデッキがない時代である。この雑誌の9月号では、“ウルトラマン80力くらべ”と題して、他のウルトラ兄弟との必殺技の比較検証を試みているのだけれど、そんな技の効力のことよりも、見た目のこと、つまりはウルトラマン80(エイティ)の童顔ってどうよ? とあの頃本気で考えて、友達と議論したことは憶えている。

子供ながらに私は、奇妙な感情を抱いていたのだった。

エイティは、どう見ても“キューピー”をイメージした赤ちゃん顔であると思った。当時私の知り合いの子に、おでこが広くて髪が薄い、エイティ顔そのものの男の子がいて、あ、こいつエイティだ…と心の中で思っていた。やはりエイティは、幼顔なのだなとはっきり思った。

あの幼い感じのイメージが、どうも強いヒーロー像とはかけ離れていたようで、巨大化する「ウルトラマン80」の存在がちぐはぐで滑稽なように感じられたのだ。だからエイティに対する私の記憶は、とどのつまり朧気なのである。どうやら放映の視聴率自体もふるわなかったらしいが、むしろ個人的には、79年に日本で公開された、タイ国のプロダクションと“合作”で創り出した幻のウルトラマン映画『ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団』の主人公であったヒーロー=“ハヌマーン”の方が、よっぽどヒーロー像としての品格や優美さをそなえており、そちらの方の印象が強烈であった。

§

|

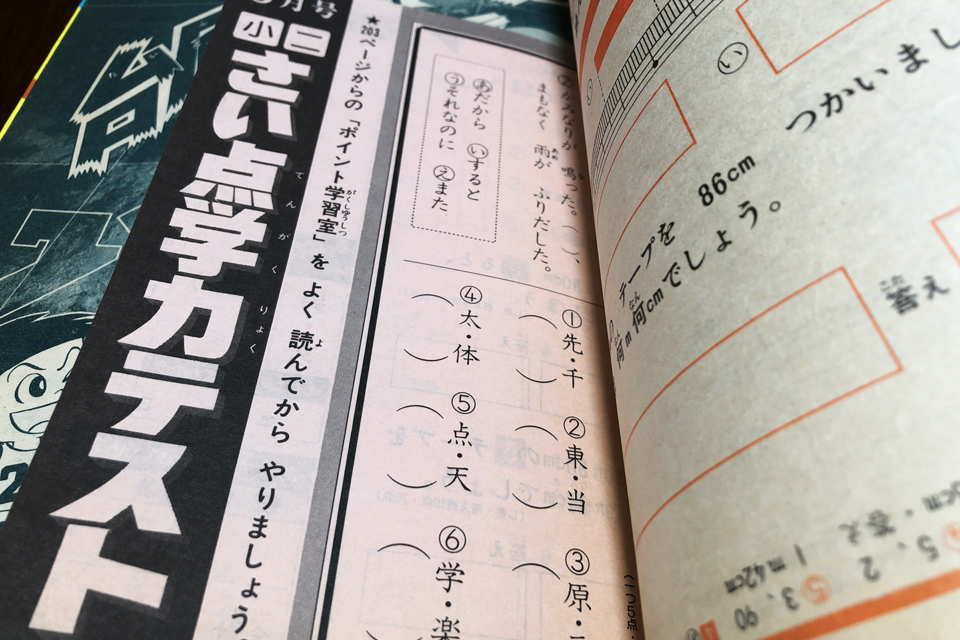

| 【あの頃応募したこともある「さい点学力テスト」の折り込み】 |

マンガやヒーローのページばかりではない。しごく当然のことを言うようだが、この雑誌はあくまで学習雑誌なのである。つまり、学習ページなるものがあったのだ。

そのうちの一つ、二色刷の「さい点学力テスト」というドリル形式のプリントが折り込んであって、私は当時これにたびたびチャレンジして応募した。解答を書き、返信用の切手と封筒を入れて郵送するのである。

そうすると後日、採点されて返ってくるのだった。応募した人は全員「努力賞メダル」がもらえ、満点を取ると、「まん点賞のプレート」がもらえた。その頃私が得意だった教科は、国語と理科であり、算数は逆に不得意で、こうしたドリルの算数の記述は大の苦手であった。したがって、その他の学習ページにおける計算式問題への関心度は非常に薄く、ほとんど関心がなかった。だから――と言うべきか、その無為なる禍根を今もって、ぢりぢりと引き摺っているようにも思われる。やはり勉強は、子どもの頃のうちにやるものなのだろう。

遊びにおける時代の推移という面で言うと、小学3年生の2学期あたりから、いよいよパーソナル・コンピュータ(当時はこれをマイコンと呼んだ)の流行が盛んになって、あまり外で遊ばなくなったわけである。そうして考えてみると、あのA商店が、いつ店じまいしたのかということは、まったく分からないのだ。実際に新装のコンビニができ、書店が近所にオープンすると、もはやああいった商店に行って子どもがお菓子を買ったり、雑誌を買うということは、しなくなってしまうのだった。

それも時代の流れだから仕方がない――と一言で片付けてしまうのは、些かぶっきらぼうすぎる世相への表面的な認識かとも思う。けれども、団塊ジュニアが歳を重ねるごとに、若者文化と直結する世相のうねりが大きく蛇行していった――その多くは無くなったり衰退したり――ということは、ある程度正しい見方であると私は思っている。繁華から過ぎ去っていく若者の数がべらぼうに多かったためだ。

ただ、80年代の前半に少年少女だった世代の、「ドラえもん」や「ウルトラマン80」などからしつこいくらいにインプットされた、言わばそれらの象徴的な「未来へのファンタジー」思考だけは、どうやら世代の心に残っているようでもある。このことは、忘れずに留めておいた方がいい。私たちはまだ、すぐには消えない。

おそらく、現在は硬いシャッターで閉じられている状態の、A商店のような小さな店々が、ゾンビのように復活を遂げて、いつか必ず未来によみがえると思うのだ。何故ならそこにこそ、日本の未来を切り開いてくれるファンタジーの源が、眠っていると思うから。だから私は、あのシャッターの向こうに何が眠ったままになっているのか、とても知りたいのである。私はそれを開け放ち、未来の少年少女に素晴らしいファンタジーをインプットすることを、決して諦めない。それが真の幸せであるかどうかは、想像に任せてみよう。何を感じ、何を学んだか。それが試されている。

コメント