|

| 【まったく入手するのに困難を極めた『洋酒天国』第58号】 |

この頃はスコッチのブレンデッドの「CLAYMORE」(クレイモア)をちびちび飲んでいたりするのだが、これがなかなか濃くて美味い。雑然とした日常の煩悩を一気に忘れさせてくれるような親身なスコッチである。決してこの「CLAYMORE」は、八木教広氏の漫画ではないことは述べておく。とは言え、そろそろ角瓶がまた飲みたくなってきた。オールドもいいだろう。国産のサントリーが恋しい夏がやって来た。

§

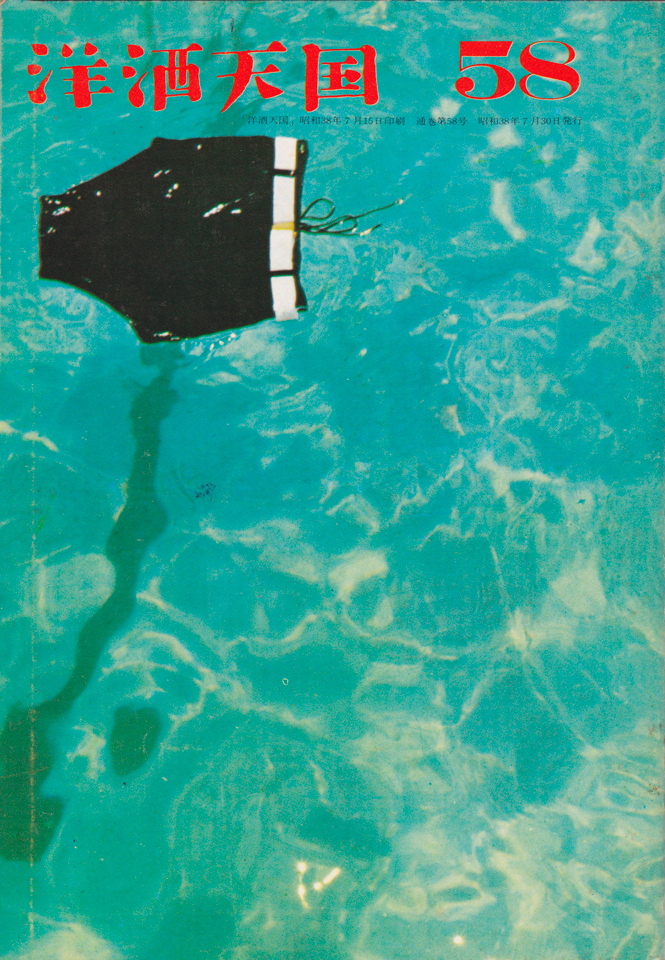

ムンムンとした真夏をむかえる時期に相応しい表紙である。壽屋(現サントリーホールディングス)PR誌『洋酒天国』(洋酒天国社)第58号は、昭和38年7月発行。おそらく海の水面であろう其処に、黒色の海苔? ではない水着が、ぽつりと浮かんでいる。実は裏表紙も同じ水面で、其処には女性用の黄色い水着と、トリス(エクストラ)の瓶がぷかぷかと浮いているのだった。この表紙の“水面の写真”は、薄久夫氏の作である。サントリーの宣伝部における広告写真の仕事で知られた名カメラマンである。

昭和38年(1963年)の世相は、なかなか戦後史の一幕として重たい。米ソの冷戦下、中国とソ連の対立が激化したのはこの頃で、ソ連では、世界初の女性宇宙飛行士ワレンチナ・テレシコワさんをボストーク宇宙船のロケットに乗せて打ち上げたことで話題になった。アメリカでは、8月にワシントンで、人種差別撤廃の大規模なデモがあり、11月にケネディ大統領が暗殺されて世界中が騒然となり、12月には韓国で朴正煕氏が大統領に就任した。国内では、NHKのテレビ番組『夢であいましょう』で梓みちよの「こんにちは赤ちゃん」(永六輔作詞・中村八大作曲)が大ヒットブレイク。たいへん優雅で伸びやかな楽曲であるけれど、どこかしら暗い世相に反映されているせいか、家庭での月並みな幸せや営みを人々が切なく望む――そんな歌のようにも感じられる。

この号は、いいだもも氏の「モンタージュ世相史(1)文明開化」という少々古風で含蓄ある随筆で始まっている。しかしながら、表紙見開きにある“サッチモ”(ルイ・アームストロング、Louis Armstrong)と記された短い詩のインパクトがあまりにも強烈で、いいだ・もも氏の随筆が割を食ってしまっているのだった。その詩は、《冷い空っぽのベッド 鉛のように固い寝床 おれの罪はただひとつ 皮膚の黒いこと ブラック・アンド・ブルー》。ルイ・アームストロングの轟くトランペットに添えて歌われる彼のブルースの一つである。もはや“サッチモ”という愛称の出自すらも、それが本当に愛称だったのか、ひどい侮蔑のものだったのか、今となってはその判断がしにくく、彼の存在感がそれを既に超越してしまっているのであった。

|

| 【音楽評論家・倉田和彦氏の随筆「ジャズに酒をきく」】 |

どうやらここにルイ・アームストロングが歌う歌詞(Harry Brooks,Andy Razaf,Thomas Waller)を掲げたのは、「ジャズに酒をきく」を書き下ろした音楽評論家・倉田和彦氏らしい。随筆の冒頭、ソ連のフルシチョフがアメリカのジャズの何たるかを認知できなかったことに憤慨した内容で機転が利いている。

ジャズのはじまりとは、まさに人種と人種の相克が引き金となっているのは言うまでもない。いや、そのことすらも、時代がいくつも通り過ぎて忘れられている気がする。「ジャズに酒をきく」で倉田氏はこう述べている。《奴隷の烙印を押されて生れてきたアメリカの黒い息子たち、孫たちが、ご先祖から受けついだたったひとつの許された楽しみ、音楽、に生きがいのすべてをかけたのである》。この場合の、音楽に対して彼らが《生きがいのすべてをかけた》という形容は、まさに当然の本当の、まことに生きがいをかけなければ生きられなかった状況の中での必死の営みという意味であって、一点の嘘も虚妄もないことであった。《才能のある連中は、見よう見まねでおぼえた楽器をあやつって、ジャズを自分達の職業とした。このプロのジャズメンに職場を与えたのが、酒場であった。かれらは、葬式に雇われて街を練り歩くほかは、酒場を出ることはなかったのである》。

倉田氏は、セロニアス・モンク(Thelonious Monk)の「Straight, No Chaser」を、バーでウイスキーを飲む人々の雰囲気に当てて褒める。ジョージ・シアリング(George Shearing)はカクテルの味。そのほか、ピアニストのジョー・ザウィナル(ジョー・ザヴィヌル、Joe Zawinul)、ギターのエディ・コンドン(Eddie Condon)、ピアニストのアーマド・ジャマル(アーマッド・ジャマル、Ahmad Jamal)らの名を連ねて、とうとうとジャズと酒場の関係を語る。少々脱線するが、個人的にジョー・ザヴィヌルの「Arrival in New York」は一聴の価値ありだと思っている。古き時代のニューヨークが目の前に甦ってくること請け合いだ。

§

さて、女性への、こんな愛くるしい侮蔑の表現の仕方もある。侮蔑と言ったって、男の諸君がぜったい女性に対して頭が上がらないことを分かっているから、敢えて言い放つ愛情表現のたぐいである。むろんこれは、ヨーテン第58号誌面に記されていた箴言なのであった。

《女とは、1日に1回放尿し、1週に1度排便し、1ヵ月に1度通経し、1年に1度分娩し、そして、機会さえあれば、いつでも交尾する動物である》

(『洋酒天国』第58号より引用)

男がこんなことを言い放って、たいがいにしなさい、と女性から何かモノを投げられそうな険悪な空気が漂うかも知れないが、何かモノを投げられて(頭から血を流して)当然なのである。いつの時代においても、女性にとって男とは、罪悪な存在でしかない。その点、男は赤ん坊で生まれてから死ぬまで、推定有罪なのである。しかし、先の表現とは矛盾するかも知れないが、男はやっぱり女を愛するのであった。その事実にはまったくの――嘘がない。

男にとって、“筆舌に尽くしがたい”存在である女性の愛くるしい話――日劇ミュージックホールの話は次回に続く。

コメント