|

| 【『映画を見る眼~映像の文体を考える』より映画『泥の河』のカット割りされたショット】 |

私の10代から30代にかけての小栗監督に対する“恥ずべき誤認”については、前回書き述べた通りである。ここでは、小栗監督が講師を務めたNHK人間講座『映画を見る眼~映像の文体を考える』テクストにおいて、小栗監督の映画『泥の河』(1981年/製作:木村プロダクション/主演:田村高廣、藤田弓子、加賀まりこ、朝原靖貴/原作:宮本輝)がどのように解説されていたか、またその「映像における文体」とはいったい何を示しているかについて書いてみたい。

➤NHK人間講座「映画を見る眼~映像の文体を考える」について

本題に入る前に、小栗康平氏のプロフィールをテクストから引用しておく。

《一九四五年生、映画監督。群馬県前橋市生まれ。早稲田大学第二文学部演劇専修卒業後フリーの助監督になり、篠田正浩監督「心中天網島」、浦山桐郎監督「青春の門」などに参加。監督第一回作品は一九八一年の「泥の河」。自主上映され、やがて全国公開。キネマ旬報・ベストテン第一位、モスクワ映画祭銀賞など国内外で数々の賞を受賞した。以後、八四年「伽倻子のために」(ジョルジュ・サドゥール賞受賞)、九〇年「死の棘」(カンヌ国際映画祭グランプリ・カンヌ90、国際批評家連盟賞受賞)、九六年「眠る男」(モントリオール世界映画祭審査員特別大賞受賞)の四作品を発表。著書に「哀切と痛切」「見ること、在ること」(ともに平凡社)がある》

(NHK出版・NHK人間講座『映画を見る眼~映像の文体を考える』テクストより引用)

このNHK人間講座「映画を見る眼~映像の文体を考える」は、2003年6月2日から7月21日(再放送分は除く)にかけて8回に分けて教育テレビ(現Eテレ)で放送された。前回述べたように、当時30代だった私は、インディペンデントの映画を創ろうとしていたことと、小栗康平…泥の河…という中学生の時の思い出が懐かしく感じられたことがきっかけとなって、この番組をビデオ録画しながら観た――と記憶している。

全8回の講座は以下の通りである。

第1回「映像表現と文章表現」、第2回「サイズとアングル」、第3回「編集と時間」、第4回「場と光」、第5回「音声と言葉」、第6回「映像の『ナラティブ』」、第7回「実写とアニメーション」、第8回「映像の今日性」――。ちなみに、2005年にNHK出版から刊行された同名の単行本では加筆・再編修され、第8回が「デジタル技術と映画」、第9回が「映像の今日性」と改編されている。

映画『泥の河』に関しては、講義の第2回「サイズとアングル」(2003年6月9日放送)の中で、ある1シーンが抜粋され、参照映像として取り上げられていた。ここでは、カメラ・レンズによるサイズとアングル(撮影角度)について、小栗氏によって明瞭に語られているのだった。

この点においては、単行本よりもテクスト本の方が、図表など多く含まれて掲載されている。したがって、映画製作の基礎を学ぶ上では、やはりテクスト本の閲覧が好ましいと思われる。その他の回の講義では、それぞれ別の小栗監督の映画作品が参照映像となっていることを付け加えておく。ここでは、『泥の河』の1シーンが登場する、第2回「サイズとアングル」のみに焦点を絞って取り上げることにする。

➤『泥の河』の屋形船のシーン

講義第2回「サイズとアングル」の中で参照されるシーンは、主人公の少年・信雄と喜一が、河岸に浮かんだ屋形船で再会するシーンである。

ところで映画『泥の河』の原作は、宮本輝の同名小説である。昭和52年にこの作品は、太宰治賞を受賞した。そもそも宮本氏のこの小説の文体こそが、小説でありながら映画の脚本(=ト書きとセリフ)らしい文体なのである。宮本氏の文体は、抽象的な言語表現に偏らず、視覚的なとらえ方をする、言わば写実性の濃い表現で構造化されており、まさにそれが脚本に似ているのだ。

脚本というのは、主眼者――カメラのレンズがその代理――となるものがとらえた視覚の順列に沿ってト書きが加えられ、人物のセリフが記される。主眼者の視覚による「主体から主体へ流れる構造の設計図」なのであり、これが宮本輝の『泥の河』の文体の特性となっている。

したがって、原作の『泥の河』から脚本への転用が、比較的楽であったと推測される。小説における冒頭の文章の細緻は、まことに味があって、脚本のト書きそのものに近い。

《堂島川と土佐堀川がひとつになり、安治川と名を変えて大阪湾の一角に注ぎ込んでいく。その川と川がまじわるところに三つの橋が架かっていた。昭和橋と端建蔵橋、それに船津橋である》

(新潮文庫版、宮本輝『泥の河』より引用)

端建蔵橋のたもとに食堂がある。ここが主人公の少年・信雄の家であった。食堂ではその時、“おっちゃん”が弁当を食べ、信雄の父親・晋平と母親・貞子、そして信雄としばし談笑している。そうして食堂を出た“おっちゃん”は、橋(小説では船津橋)の上で荷車を引っ張る馬に声を荒げ、前進を試みる。

ところが、アスファルトで蹄が滑った馬が荷車とともに突然後退し、“おっちゃん”は荷車の下敷きになってしまう。惨事の場面である。この場面の後の後、映画においては、湊橋のたもとに浮かんだ屋形船で、先述したシーン――信雄と喜一が2度目に会うシーンとなる。この箇所における小説と脚本の構成は、ほとんど瓜二つである。

|

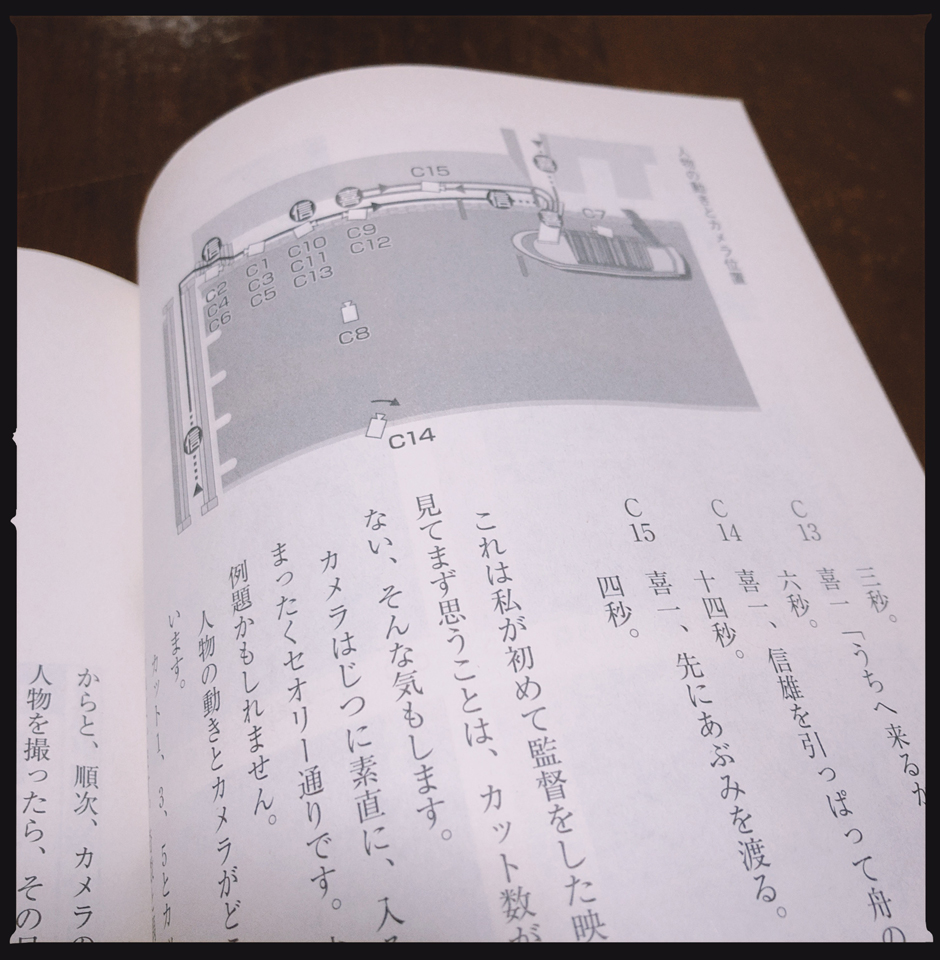

| 【映画『泥の河』の屋形船のシーンの撮影配置図】 |

しかし、この脚本をもとにした実際の撮影現場では、カット割りやセリフの修正などが、監督あるいはその他のスタッフの手持ちの脚本に書き加えられ、そうしたカット割りにおける実際の現場での、カメラ・レンズのサイズとアングルの視覚的要素と、人物(二人の子役)の演技的特性(セリフの言い回しや表情、仕草、動作の間とリズム)などの要因によって、脚本にみられる構造的様態からやや乖離していく。むろん、脚本はあくまで撮影のための設計図であるから、その脚本の構造的様態から乖離していくことは、何ら問題ではない。ちなみに、このシーンの撮影では、15のショットに細かくカット割りされ、その直接的な影響からか、喜一のセリフが一つ加えられている(→喜一「遊びに来たんやろ」)。

シーンは橋のたもとの河岸の、狭い小道から屋形船にかけて少年らが対面するため、各々のカメラ・ポジションからのショットが時間軸に沿ってその全体像をとらえきるためには、当時の撮影現場ではこのような15のショットにカット割りするしか、ほかに手立てがなかったと推測される。対面する二人が子役ということもあって、演技面でややボリューム感に欠ける面の理由が大きかったのではないだろうか。

講義「サイズとアングル」では、このシーンの撮影記録を丁寧に図表化しているので分かりやすかった。カット割りされたショットは細かく掲載され、さらには現場における「人物の動きとカメラ位置」とキャプションの付いた、人物とカメラの配置図が載っており、脚本のト書き及びセリフと合わせて、その撮影現場の状況をイメージして参照することができたのだ。

➤素材の編集によって映像の文体は生まれる

撮影記録されたフィルム(ネガとポジ)は、映画における一つの素材でしかない。映画の製作は、素材を創り、掻き集めることからようやく始まる。したがって役者の演技は、素材を創り上げるための一役割でしかない。見方を変えれば、その役者の演技にともなって反射される光の連動を記録することに本質的な意味があり、その意味でも映画における役者の演技というものは、「光を記録するのための陰の存在」でしかないのだ。

こうして掻き集められた素材(これをFootage=フッテージ又はストック・フッテージという)――すなわちそこに、映像と音声の記録があるとすれば、それは2つの要素によって構成されている、ということになる。この2つの要素が具わった、バラバラに記録されたフィルムを、どのように繋ぎ合わせるか、またこれにどのような効果を付け足すか、あるいは引き算として、どのフィルムを繋ぎ合わさないか、その記録からどの部分(色彩や形状、後景や前景など)を消し去るか(イレース的効果処理)によって、その映画(映像)の文体は自ずと姿を現してくる。

映画(映像)の文体は、編集によって生み出され、結果的にそれが、その映画のトーンとなるべきもののことを指す。必ずしも文体は時間軸において一定、あるいは一つとは限らない。その映画の中で文体が唐突に変化する場合もあり、ゆったりと変化するものもあるかも知れない。観る側のとらえ方によっても、文体すなわちトーンの意味性は、まったく異なって感じられるものなのである。

➤見えてくる死の姿

映画『泥の河』から感じられる文体(トーン)=視覚の連続性について述べるとするならば、それは常に時間の間合いが落ち着いたもので、何か急速に時間が過ぎていく傾向はほとんど見当たらない。その時間の間合いというのは、平凡でありふれた日常のそれとよく似ており、どんよりとしたものである。

視覚からは、描写される淀んだ川のうごめきによって、深く沈んだ汚泥の匂いが込み上げてくるような感じがする。どこまでも暗い――。とくに、屋形船の中に潜んでいる喜一の母の存在は際立って異質であり、生業も素因となって場違いなのである。温和で純朴な信雄少年の身の丈に合った視線的感覚からして、言わばその空気のそぐわない感じが、喜一の母の存在感であり、映画の終わりでこの親子は、屋形船とともに静謐に去っていく。

これら全体が、まだ子どもであったはずの信雄が、ただならぬ大人たちの、その貧富からくる禍々しい香りをようやく嗅ぎ始めた一夏の成長譚を示しており、この言語化し得ない視覚の連続性こそが、感覚的にとらえられる映像の文体の正体なのである。

子どもたちは、生と死をともなう残酷な生活臭の中から少しずつ自我の性を経験し、大人になっていく。そこに見える泥の河は、自己の内面に潜む泥の河とまったく同じなのである。映画『泥の河』の場合、繋ぎ合わされた映像から見えてくるものは、子ども達の麗しい姿でなく、人々の死の姿ということになるだろうか。

コメント